【特集】「密集市街地整備と自然災害への備え」をテーマに、URがセッションを開催 ぼうさいこくたい2023

9月17、18日、横浜市の横浜国立大学を会場にして、「ぼうさいこくたい2023」が開催された。URはこれまで取り組んできた密集市街地整備をテーマに、関係者とのセッションを行った。

大震災から100年の節目の年

1923(大正12)年に発生した関東大震災から100年の節目に当たる今年のぼうさいこくたい(防災推進国民大会)。「次の100年への備え~過去に学び、次世代へつなぐ~」をテーマに、横浜市の横浜国立大学の広いキャンパスを使って数多くのセッションやワークショップ、プレゼンテーションが行われた。屋外には地震体験車など多数の展示が集合。真夏のような暑さをものともせず、数多くの来場者でにぎわった。

URはこのぼうさいこくたいに参加。9月17日に、「過去から学ぶ、これから求められる密集市街地整備と全国の自然災害への備え」をテーマにセッションを開催した。

セッションは日本大学理工学部の大沢昌玄教授をファシリテーターに、東京都都市整備局市街地整備部の井上加奈子さん、NPO都市住宅とまちづくり研究会副理事長の関 真弓さんと、URで密集市街地整備を担当する大野新五が参加して進められた。

横浜国大のキャンパスで開催された「ぼうさいこくたい」には、研究者や学生だけでなく、子ども連れのファミリーなど多数の来場者があり、防災への関心の高さがうかがわれた。

横浜国大のキャンパスで開催された「ぼうさいこくたい」には、研究者や学生だけでなく、子ども連れのファミリーなど多数の来場者があり、防災への関心の高さがうかがわれた。 URが開いたセッション会場。

URが開いたセッション会場。 セッション会場の前には、関東大震災の復興支援のために建てられた同潤会アパートに関する展示も用意した。

セッション会場の前には、関東大震災の復興支援のために建てられた同潤会アパートに関する展示も用意した。 東京都豊島区東池袋の木密地区の不燃化促進のために、災害時に一時避難できる防災公園(IKE・SUNPARK)を整備した。

東京都豊島区東池袋の木密地区の不燃化促進のために、災害時に一時避難できる防災公園(IKE・SUNPARK)を整備した。 東京都墨田区の京島三丁目地区の従前の様子

東京都墨田区の京島三丁目地区の従前の様子 京島三丁目地区でURが進めてきた防災街区整備事業では、耐火建築物である5階建ての共同住宅や戸建て住宅用地を整備。道路を拡幅し、災害に強いまちづくりを行った。

京島三丁目地区でURが進めてきた防災街区整備事業では、耐火建築物である5階建ての共同住宅や戸建て住宅用地を整備。道路を拡幅し、災害に強いまちづくりを行った。 地震体験車には順番待ちの列ができていた。

地震体験車には順番待ちの列ができていた。密集市街地その変遷と現状

冒頭、大沢教授から東京の密集市街地の形成過程と課題が説明された。東京は関東大震災で死者10万人という大きな被害を受け、その後、復興計画が立案・実行され甦ったが、太平洋戦争下の空襲で、再び大規模な焼失被害を受けている。

その焼失区域で復興計画が立案されたが、大幅縮小された。事業化されなかった区域や、戦災を免れた区域に、現在に至るまで木造住宅が密集する「密集市街地」が残っている。この密集市街地の改善は進んでいるが、2020年の時点で東京都内にまだ約8600ヘクタールある。

密集市街地ではひとたび火災が起こると延焼の危険が高く、道路が狭くて緊急車両が入れない場所もある。近い将来に発生が予測されている大地震への備えも心配だ。これらの地域では東京都やURなどによってさまざまな施策による改善計画が進められている。

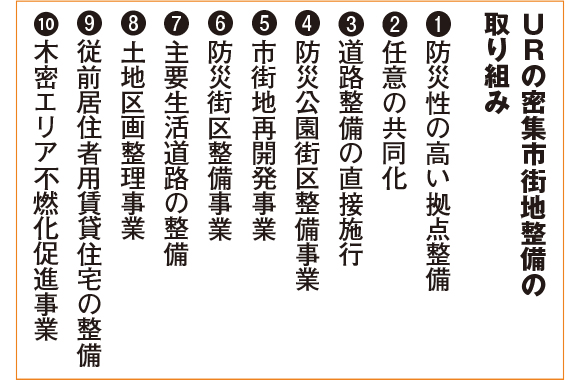

以上のような大沢教授の話に続いて、URの大野から、URが東京で行っている密集市街地整備事業について、整備手法の変遷に関する報告があった。

時の政策に合わせて1〜10の取り組みを進めている現状を、具体的な事例を紹介しながら報告。「防災性を上げるボトムアップと、日常生活の質の向上というバリューアップの両輪で進めることが大事だ」と締めくくった。

コーポラティブ住宅からまちづくりが始まる

次に東京都の防災都市づくりを担当する井上さんが、密集市街地の抱える問題とその解決のための支援策などを説明した。

密集市街地は高齢化が進み、土地の権利関係も複雑で、住居の除却などが簡単に進まない問題がある。東京都では危険性の高い地域から目標を掲げて整備を進めている現状が語られた。

NPO都市住宅とまちづくり研究会副理事長の関さんからは、夜間の人口が極端に減ってしまう東京の神田で進められた、コーポラティブ方式の集合住宅についての報告があった。

まずここに住みたい人を集めてから集合住宅を建てるコーポラティブ住宅に集まった人たちは、積極的に地域とのかかわりを持つ。その結果、まちに活気が生まれ、地域の防災意識も向上。安心して暮らせるまちの再生につながっている。

最後に密集市街地の将来像やあり方についての討議が行われた。URの大野は、「防災といっても実感のわかない人は多い。防災のためというより、日常生活を豊かにするという視点でのまちづくりが大事で、それがいざというときに生きてくる。まちを自分ごと化していく仕掛けも重要」と語った。

最後に大沢教授はまとめとして、地震の巣の上にある日本では、災害リスクを踏まえた都市の将来像を考える必要性がある。人づくりを通じた防災力の強化、災害リスクを踏まえた人づくりが大事であること、そして地域の将来像についての考えを共有して、そのなかで防災力を強化することの重要性が訴えられた。

日本大学の大沢教授。

日本大学の大沢教授。 NPO都市住宅とまちづくり研究会の関さん。

NPO都市住宅とまちづくり研究会の関さん。 東京都防災都市づくり課で防災計画を担当する井上さん。

東京都防災都市づくり課で防災計画を担当する井上さん。 URから参加した大野。

URから参加した大野。【武田ちよこ=文、菅野健児=撮影】

【特集】高規格堤防を整備して魅力あるまちが生まれた 大和川左岸(三宝 さんぼう)土地区画整理事業(大阪府堺市)

古くから氾濫を繰り返してきた一級河川大和(やまと)川。その河口に近い堺市の三宝地区で、高規格堤防整備と一体化した安全安心なまちづくりが進んでいる。

古くから氾濫を繰り返してきた一級河川大和(やまと)川。その河口に近い堺市の三宝地区で、高規格堤防整備と一体化した安全安心なまちづくりが進んでいる。【特集】防災でまちづくりを!「ぼうさい夏市」で地域がつながる 弥生町三丁目周辺地区(東京都中野区)

避難道路や防災公園の整備を通して、安全・安心で、住みたくなるまちづくりを続けてきた弥生町三丁目周辺地区。この夏、防災に特化した初めてのイベントが開催された。

避難道路や防災公園の整備を通して、安全・安心で、住みたくなるまちづくりを続けてきた弥生町三丁目周辺地区。この夏、防災に特化した初めてのイベントが開催された。【特集】大切なのは、日頃からの「助け」を求め合える関係づくり 花畑(はなはた)団地(東京都足立区)

今年度、管理開始から60周年を迎える花畑団地では、昨年から地区防災計画づくりが進められてきた。それは、いざというときに支え合える関係づくりでもある。

今年度、管理開始から60周年を迎える花畑団地では、昨年から地区防災計画づくりが進められてきた。それは、いざというときに支え合える関係づくりでもある。【特集】密集市街地の課題を解消し「燃えない・燃え広がらないまち」へ 豊町・二葉・西大井地区(東京都品川区)

地震による火災危険度などが高かった密集市街地で始まった、防災まちづくり。事業に協力する住民のための賃貸住宅や防災広場など、安全・安心なまちづくりへの取り組みが進行中だ。

地震による火災危険度などが高かった密集市街地で始まった、防災まちづくり。事業に協力する住民のための賃貸住宅や防災広場など、安全・安心なまちづくりへの取り組みが進行中だ。【特集】「密集市街地整備と自然災害への備え」をテーマに、URがセッションを開催 ぼうさいこくたい2023

9月17、18日、横浜市の横浜国立大学を会場にして、「ぼうさいこくたい2023」が開催された。URはこれまで取り組んできた密集市街地整備をテーマに、関係者とのセッションを行った。

9月17、18日、横浜市の横浜国立大学を会場にして、「ぼうさいこくたい2023」が開催された。URはこれまで取り組んできた密集市街地整備をテーマに、関係者とのセッションを行った。特集バックナンバー

UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]

UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。

冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。

![URPRESS 2023 vol.75 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress75/v8klms00000036kc-img/header_75.png)