【特集】大切なのは、日頃からの「助け」を求め合える関係づくり 花畑(はなはた)団地(東京都足立区)

今年度、管理開始から60周年を迎える花畑団地では、昨年から地区防災計画づくりが進められてきた。それは、いざというときに支え合える関係づくりでもある。

大学生が企画した楽しい防災キャンプ

7月29日の土曜日、花畑団地で「はなはた防災キャンプ(以下、防災キャンプ)」が開かれた。オープニングを飾る和太鼓の勇壮な演奏に引き寄せられてやってきたという人たちを含め、会場の花畑団地東集会所と集会所前広場には、厳しい暑さにもかかわらず、子どもから年配の方まで幅広い年代の人たちの姿があった。

広場に設置された起震車や煙幕ハウス(煙体験テント)で発災体験をしたり、かまどベンチを活用した炊き出しのカレーやキッチンカーでの軽食を楽しんだり……。室内では、防災すごろくや防災クイズ、蜜蝋でのキャンドルづくりなどに多くの人が挑戦。なごやかな時間が流れていた。

防災キャンプの主催は、文教大学花畑団地防災イベント実行委員会だ。2021(令和3)年に花畑団地の隣に開設された文教大学東京あだちキャンパスに在籍する学生が中心となって企画。30名以上の学生がスタッフとして参加し、足立区や自治会の人たちと協力しながら盛り立てていた。

そもそものきっかけは、22年8月にスタートした「花畑ささえあいプロジェクト」。URが事務局となり、地区防災計画づくりを中心としたワークショップを5回開催した。自治会メンバーや地域の人と共にこのプロジェクトに参加していた文教大学国際学部国際観光学科・海津ゆりえ教授のゼミ生有志が、防災キャンプを企画したのだ。

「ワークショップに参加しているうちに、自分たちも何か企画したいと思うようになったのです」とゼミ生の三浦大和(やまと)さんはいう。

策定された地区防災計画の発表会も防災キャンプの中で行われ、三浦さんを含む学生4名が前に出て、ワークショップで学んだことや地域の人と交流できた喜びなどを語った。地区防災計画は、水害時と震災時に分けて、地域の被害想定を示し、日頃の備えや災害対策本部の体制・役割などをまとめている。

「和太鼓グループ彩 -sai- WiNGS」の力強い演奏とパフォーマンスが防災キャンプを盛り上げた。「花畑ささえあいプロジェクト」で太鼓の練習も行っている。

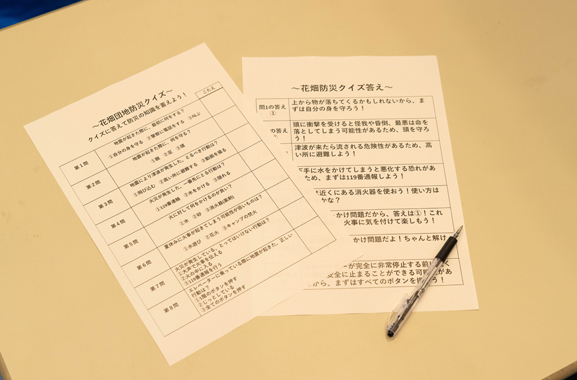

「和太鼓グループ彩 -sai- WiNGS」の力強い演奏とパフォーマンスが防災キャンプを盛り上げた。「花畑ささえあいプロジェクト」で太鼓の練習も行っている。 「花畑団地防災クイズ」は全8問。全問正解者にはプレゼントあり。参加賞も。

「花畑団地防災クイズ」は全8問。全問正解者にはプレゼントあり。参加賞も。 葛西さんの司会で行われた地区防災計画の発表会。花畑団地の佐藤自治会長やURの野村と共に、学生4名も参加した。

葛西さんの司会で行われた地区防災計画の発表会。花畑団地の佐藤自治会長やURの野村と共に、学生4名も参加した。 防災を楽しく学んでほしいとの思いから学生たちが知恵をしぼって作成した防災すごろく。「非常食が足りない」で1マス戻る。

防災を楽しく学んでほしいとの思いから学生たちが知恵をしぼって作成した防災すごろく。「非常食が足りない」で1マス戻る。 子どもたちに人気の蜜蝋キャンドルづくり。

子どもたちに人気の蜜蝋キャンドルづくり。 子ども食堂を運営している文教大学学生任意団体「ぶんこ食堂」による、カレーの炊き出し。

子ども食堂を運営している文教大学学生任意団体「ぶんこ食堂」による、カレーの炊き出し。 ふだんはベンチとして利用されているかまどベンチを利用した。

ふだんはベンチとして利用されているかまどベンチを利用した。 キッチンカーも登場。

キッチンカーも登場。 足立区の協力のもとで設置された煙体験テント。姿勢を低くすると、視界が広がることが体感できる。

足立区の協力のもとで設置された煙体験テント。姿勢を低くすると、視界が広がることが体感できる。 大学生が作成した「防災クイズ」。

大学生が作成した「防災クイズ」。 震度6以上の揺れを体験できる起震車。

震度6以上の揺れを体験できる起震車。助けを求める、求められたら応じる習慣

地区防災計画づくりを始めた背景には、花畑団地でよりよい団地づくり・地域医療福祉拠点化に取り組むなか、浮き彫りになった課題がある。住民へのヒアリングから、「団地に若い世代が少ない」「災害への備えが不安」「地域間連携が希薄になってきている」などの声が寄せられたのだ。そこで……

「防災という皆さんに共通の課題を軸に交流することをきっかけとして、地域関係者でゆるやかな連携体制が構築できたらとの思いがありました」とURの遠田真知子は説明する。

防災士でコミュニティデザイナーでもある「いのちとぶんか社」の葛西優香さんの協力のもと、遠田たちは団地自治会や文教大学をはじめ、地域の保育所や病院、福祉施設、事業所などを訪問して趣旨を説明。1年かけて「花畑ささえあいプロジェクト」の仲間を増やしていった。

阪神淡路大震災と東日本大震災を経験している葛西さんのモットーは、「共助を伝える。共助を創る」。防災で大切なのは「助けを求める」「求められたら応じる」ということを習慣にしておくことだと語る。

「平時からつながっていないと、いざというときに助け合えません。花畑団地は約1600戸あります。住んでいる方の顔が見えにくいのが現状ですが、見えないところにもニーズがありますので、いろいろな価値観をもった人が無理なく参加できるような防災訓練を今後開催したいと考えています」

共助の大切さは、ワークショップを通して、多くの人に共有されている。

「イベントの企画はひとりで作成できても、よりよいかたちで実行するには、人に助けを求める必要があります。ワークショップで人とのつながりができ、話し合いや恐れず助けを求めることの大切さを学んだので、今回のイベントが実現できました」と話す文教大学の三浦さん。学生メンバーのほとんどは、ワークショップで初めて花畑団地を訪れたとのこと。以前は大学と最寄りの谷塚駅(東武スカイツリーライン)の行き来だけだった学生たちが、今では団地自治会が運営する集会所のコミュニティースペースに遊びに来て、団地の人と交流している。

「自治会の方たちにとてもよくしていただいているので、何かあったら自分たちもお手伝いしたい。地区防災計画はつくって終わりではなく、必要に応じて更新していきたい」と語る三浦さん。その言葉にプロジェクトに関係する人たちが大きくうなずいていた。

後列左からURの遠田、防災士の葛西さん、前列左から文教大学の三浦さん、福島柊威(とうい)さん、園田真宏(まひろ)さん。学生は「ワークショップに参加して団地のイメージが大きく変わりました」と口を揃える。

後列左からURの遠田、防災士の葛西さん、前列左から文教大学の三浦さん、福島柊威(とうい)さん、園田真宏(まひろ)さん。学生は「ワークショップに参加して団地のイメージが大きく変わりました」と口を揃える。

【妹尾和子=文、青木登=撮影】

【特集】高規格堤防を整備して魅力あるまちが生まれた 大和川左岸(三宝 さんぼう)土地区画整理事業(大阪府堺市)

古くから氾濫を繰り返してきた一級河川大和(やまと)川。その河口に近い堺市の三宝地区で、高規格堤防整備と一体化した安全安心なまちづくりが進んでいる。

古くから氾濫を繰り返してきた一級河川大和(やまと)川。その河口に近い堺市の三宝地区で、高規格堤防整備と一体化した安全安心なまちづくりが進んでいる。【特集】防災でまちづくりを!「ぼうさい夏市」で地域がつながる 弥生町三丁目周辺地区(東京都中野区)

避難道路や防災公園の整備を通して、安全・安心で、住みたくなるまちづくりを続けてきた弥生町三丁目周辺地区。この夏、防災に特化した初めてのイベントが開催された。

避難道路や防災公園の整備を通して、安全・安心で、住みたくなるまちづくりを続けてきた弥生町三丁目周辺地区。この夏、防災に特化した初めてのイベントが開催された。【特集】大切なのは、日頃からの「助け」を求め合える関係づくり 花畑(はなはた)団地(東京都足立区)

今年度、管理開始から60周年を迎える花畑団地では、昨年から地区防災計画づくりが進められてきた。それは、いざというときに支え合える関係づくりでもある。

今年度、管理開始から60周年を迎える花畑団地では、昨年から地区防災計画づくりが進められてきた。それは、いざというときに支え合える関係づくりでもある。【特集】密集市街地の課題を解消し「燃えない・燃え広がらないまち」へ 豊町・二葉・西大井地区(東京都品川区)

地震による火災危険度などが高かった密集市街地で始まった、防災まちづくり。事業に協力する住民のための賃貸住宅や防災広場など、安全・安心なまちづくりへの取り組みが進行中だ。

地震による火災危険度などが高かった密集市街地で始まった、防災まちづくり。事業に協力する住民のための賃貸住宅や防災広場など、安全・安心なまちづくりへの取り組みが進行中だ。【特集】「密集市街地整備と自然災害への備え」をテーマに、URがセッションを開催 ぼうさいこくたい2023

9月17、18日、横浜市の横浜国立大学を会場にして、「ぼうさいこくたい2023」が開催された。URはこれまで取り組んできた密集市街地整備をテーマに、関係者とのセッションを行った。

9月17、18日、横浜市の横浜国立大学を会場にして、「ぼうさいこくたい2023」が開催された。URはこれまで取り組んできた密集市街地整備をテーマに、関係者とのセッションを行った。特集バックナンバー

UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]

UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。

冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。

![URPRESS 2023 vol.75 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress75/v8klms00000036dr-img/header_75.png)