【特集】室住団地(福岡県福岡市):ワークスペース

空店舗を活用したテレワークスペースで

地域活性化の可能性を探る

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オフィスに出かけることなく、自宅などで仕事をするテレワークが広がっている。

福岡市早良(さわら)区にある室住(むろずみ)団地では、空店舗をテレワークスペースとして活用する実証実験が行われた。

団地の中に誕生したワークスペース

福岡市の中心部、天神からバスで約30分。終点の室住団地に降りたつと、広々とした空間に団地商店街や飲食店、地域の高齢者施設などが並んでいる。この商店街の一角に昨年12月24日、UR団地初のコネクティッドキーシステム(※)を採用したテレワークスペース「TiNK Desk with UR」がオープンした。

※LTE回線を介した電子錠。

室住団地は総戸数2,232戸の大規模団地。すぐ横を室見川が流れ、河畔を散歩するなど自然に親しむこともできる。

室住団地は総戸数2,232戸の大規模団地。すぐ横を室見川が流れ、河畔を散歩するなど自然に親しむこともできる。 「TiNK Desk with UR」の入り口。商店街の空店舗を活用した。

「TiNK Desk with UR」の入り口。商店街の空店舗を活用した。1階には衝立で仕切られたワークデスクが5席ある。2階に上がると、個室のワークルームが2室と、4人で利用できるミーティングルームが1つ。以前は2階が住居、1階が店舗として使われていた建物だ。

内装はシンプルだが、1階のデスクは手動で昇降し、立って仕事をすることもできる。各デスクには27インチの4Kモニターを常備。衝立はホワイトボードになっていて、思いついたアイデアを自由にメモすることもできる。フリーWi-Fiも設置されていて、パソコンさえ持ってくれば存分に仕事ができる。

「自宅で仕事をする場合、間取りや広さ、設備の面で気をつかうことが多いと思います。今回のワークスペースは、都心部のサテライトオフィスとは異なり、あくまで住まいの近くにある郊外型のテレワークスペースです。そこにどの程度のニーズがあるか、調査することが目的です」と、この実証実験を仕掛けたUR九州支社の中西 基(もとい)が説明する。

運用を開始して4カ月ほどたった4月末の集計では、稼働率は50・8%。総利用時間は1万5300時間。想定よりやや少ないものの、団地以外からも利用者がやってくるなど、地域の人々にもこの場所が少しずつ認知されてきている。

利用者の様子を見てみると、仕事以外にも使い道は多彩で、受験生が集中して勉強に打ち込んだり、大学生がオンライン授業を受けたり。団地の静かな環境が好まれて、わが家の第二の書斎のように使う方もいるという。

利用者からは「身近な場所で仕事ができるので助かる」「継続してほしい」といった声が寄せられている。

1階のワークスペース。デスクは120×70cmあり、仕事をするのに十分なサイズだ。

1階のワークスペース。デスクは120×70cmあり、仕事をするのに十分なサイズだ。 1階には自由に飲めるコーヒーコーナーも。

1階には自由に飲めるコーヒーコーナーも。 2階のミーティングルーム。モニターを使い、遠隔地とオンライン会議も可能。

2階のミーティングルーム。モニターを使い、遠隔地とオンライン会議も可能。 個室のワークルームが2階に2室ある。設備は1階のワークデスクと同様だ。

個室のワークルームが2階に2室ある。設備は1階のワークデスクと同様だ。新しい鍵のシステムが空室の可能性を広げる

この「TiNK Desk」は、福岡市に本社を置くtsumugが展開するワークスペースサービス。これまでも福岡と東京で、賃貸住宅やホテルの空室などを活用して15分から利用できるワークスペースを提供してきた。UR団地へのシェアオフィス導入検討のために実施した事業者ヒアリングで紹介され、今回の実証実験につながった。

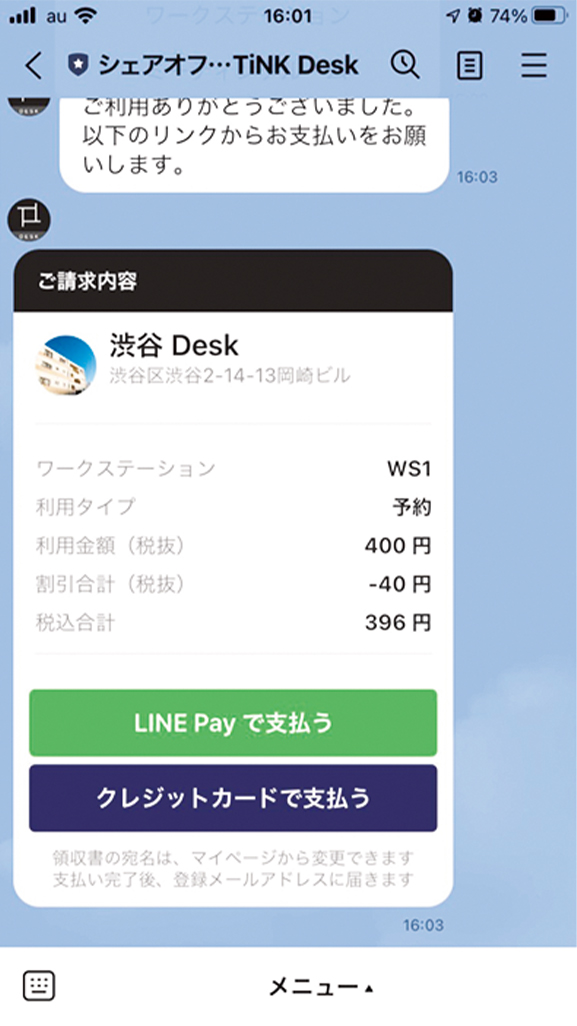

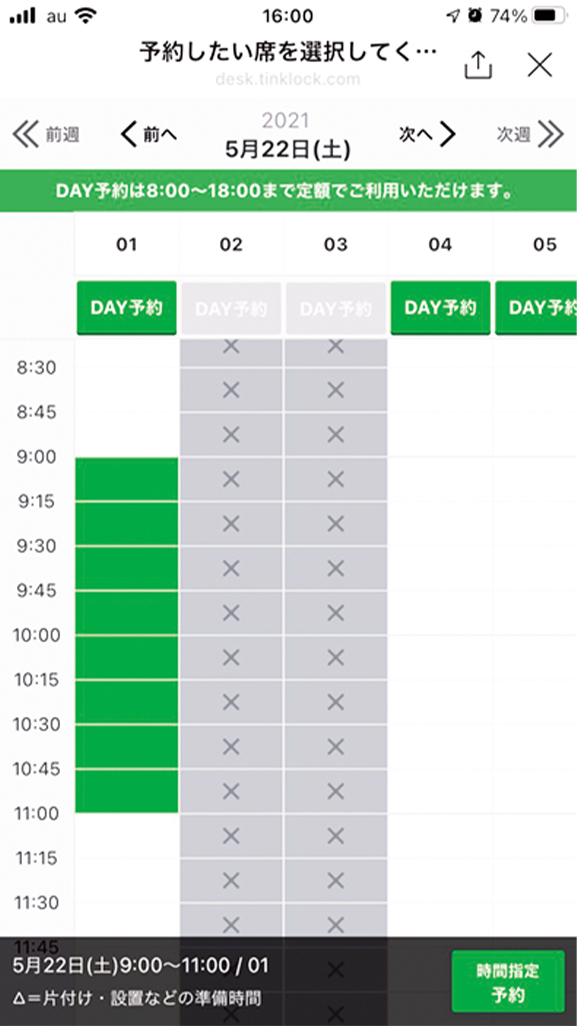

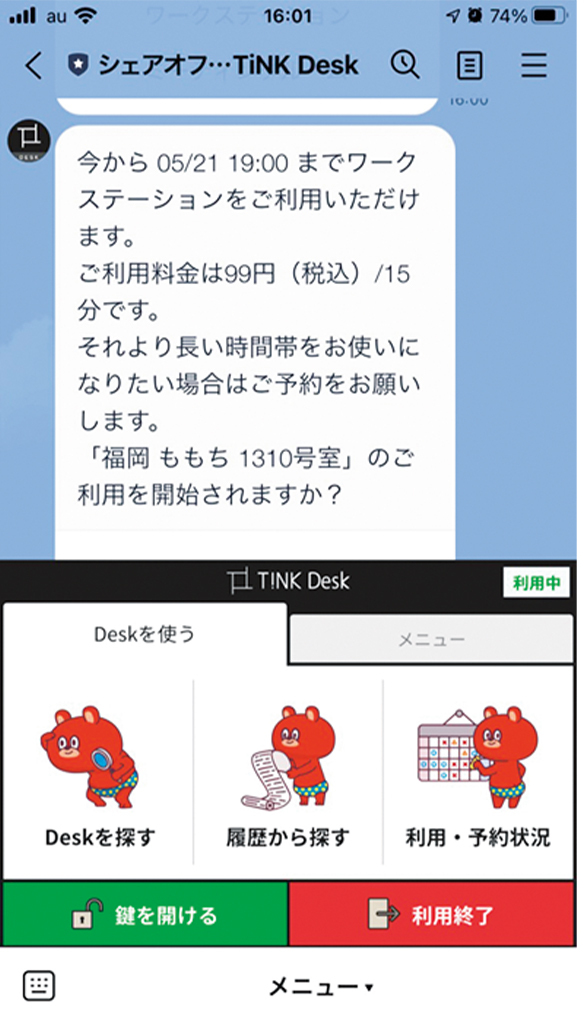

「TiNK Desk」はLINEで「友だち登録」をすれば、施設の検索、予約、開錠、決済まですべてLINEのトーク画面で済ませることができる。

室住団地の「TiNK Desk with UR」でも同様のシステムを採用。それを支えるのが、tsumugが開発したコネクティッドな鍵のシステムだ。tsumugの代表取締役の牧田恵里さんは、

「LINEで予約をした時点で初めて、その人だけに部屋の鍵を開ける権限が付与されるシステムです。この鍵のシステムを使えば、施設に人が常駐する必要はありません。空いているスペースを無人で運用できるので、団地でも活用の幅が広がるのではないでしょうか」と話す。

URの中西も、tsumugの鍵のシステムに可能性を感じるという。

「今回は空店舗をテレワークができるスペースにしましたが、例えばその空間をオンライン講習会の会場にしたり、体を動かすジムとして使うなど、この鍵のシステムを使うと、空店舗や集会室などが格段に活用しやすくなります」

そういった団地空間の新たな活用が、団地だけでなくまち全体のコミュニティー活性化につながるかもしれない。

「地域の中の、団地の在り方を変える可能性もありますね」と牧田さん。

新型コロナウイルスから始まった新たな生活様式。URの団地でもその対応を模索するなかで、さらなる団地の可能性も見えてきた、今回の室住団地の実証実験。未来のまちの活性化にどのように影響するのか楽しみだ。

施設の検索から予約、決済まで、すべてLINEで行うのが特徴。物理的な「鍵」は存在しない。

施設の検索から予約、決済まで、すべてLINEで行うのが特徴。物理的な「鍵」は存在しない。

tsumugの牧田さん(左)とURの中西(右)。「団地は昼間静かなので、仕事に集中できる環境がつくれる」と牧田さん。今後のコラボが楽しみだ。

tsumugの牧田さん(左)とURの中西(右)。「団地は昼間静かなので、仕事に集中できる環境がつくれる」と牧田さん。今後のコラボが楽しみだ。【武田ちよこ=文、菅野健児=撮影】

- LINEで送る(別ウィンドウで開きます)

特集バックナンバー

UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]

UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。

冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。

![URPRESS 2021 vol.66 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress66/lrmhph000001w2dp-img/66_com_header.png)