【特集】宮城県女川町

水産業が盛んな女川。港にも活気が戻ってきた。海の近くには水産業体験施設「あがいんステーション」も造られた。

水産業が盛んな女川。港にも活気が戻ってきた。海の近くには水産業体験施設「あがいんステーション」も造られた。官民連携でつくる

新しいまち「女川」が誕生

URとパートナーシップ協定を結んで復興を推し進めてきた女川町。

ソフト面でも官民連携でのまちづくりが進んでいる。

女川は人口6,300人ほどの小さなまちだが、復興の先に大きな可能性が見えてきた。

7~9mもかさ上げして造られたJR女川駅。2階には町営の女川温泉「ゆぽっぽ」も併設。

7~9mもかさ上げして造られたJR女川駅。2階には町営の女川温泉「ゆぽっぽ」も併設。 港の前には、震災遺構の旧女川交番を囲むように、女川町海岸広場が整備された。

港の前には、震災遺構の旧女川交番を囲むように、女川町海岸広場が整備された。透き通るような青空の下、女川港には漁から戻った漁船が幾艘もつながれ、静かに波に揺られていた。手前には震災遺構の旧女川交番を囲むように、女川町海岸広場が広がっている。

この海岸沿いの女川町海岸広場が整備されて、URが女川町とともに進めてきた震災復興事業は完了した。UR女川復興支援事務所所長の沖田敏浩は、「女川はURにとって特別な地区でした」と話す。

10年前のあの日、14.8メートルもの津波に襲われ、まちのほとんどを失った女川町は、2012(平成24)年3月にURとまち全体の復興を包括的にサポートするパートナーシップ協定を締結。これはURが復興支援に取り組む自治体の中でも唯一のもの。「URとしても、町との信頼関係のもと、URの全面支援により復興が急ピッチで展開する状況を、モデル的につくり出したいとの思いがあった」と沖田はいう。

震災直後から10年にわたり女川町職員として復興事業を担ってきた佐藤友希さんは、URとのパートナーシップをこう振り返る。

「ハード面はもちろんソフト面でも、とにかくプロパー職員として判断しなければならない局面がめちゃくちゃ多いなか、URさんに幅広い業務を担ってもらったおかげで、町としてしっかり判断しながら進めることができました」

「この10年間、毎年、去年よりできることが増えている実感がある」と充実した表情で語る、女川町復興推進課の佐藤友希さん。

「この10年間、毎年、去年よりできることが増えている実感がある」と充実した表情で語る、女川町復興推進課の佐藤友希さん。

新しい女川を自分ごととして考える

震災前から人口減少が進んでいた女川町の新たなまちづくりは、官民が連携する形で進められ、復興のひとつのモデルとして注目されている。

まちづくりに関するワーキンググループが多数つくられ、例えば「海岸沿いの空間をどうするか」といったテーマで住民と行政が話し合う場が何度も設けられた。そうして住民の意見を形にしていくことで、「このまちのことを〈自分ごと〉として考える人が増え、この新しい女川は自分たちがつくったんだと思える人がたくさんいるまちになりました。あの震災があったから、人々の意識が変わったという面もあるでしょう。もちろん自分も変わりました。これからも町民と一体となって、さまざまなことに取り組んでいきたい」

佐藤さんは、そう力強く話してくれた。

住宅地は高台に造成され、新しい暮らしが始まっている。

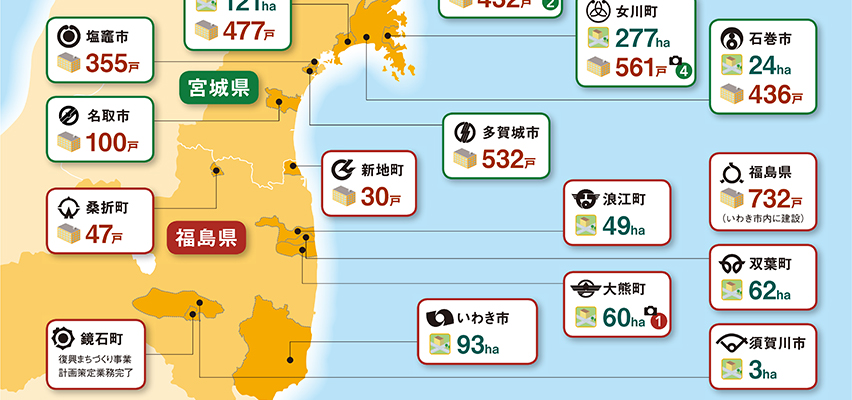

住宅地は高台に造成され、新しい暮らしが始まっている。 女川町でURが手がけた災害公営住宅は561戸にも及ぶ。

女川町でURが手がけた災害公営住宅は561戸にも及ぶ。子どもたちが誇れる女川をつくりたい

創業100年になるという地元密着のスーパー「おんまえや」を率いる佐藤広樹さんは、昨年、津波で流された店を同じ場所に再建した。店舗の正面には、「まち、ひと、もの すべてにありがとう」と感謝の言葉が書かれている。

「この言葉通りの気持ちです」と話す広樹さん。津波で何もかもなくしたが、「自分の代で旗を降ろしたくはない」との思いで、頑張ってきた。

「元の場所に店を再建すると、昔からのお客さんが戻ってきてくれました。まちは新しくなったけれど、『おんまえや』に行けば誰かに会える。みんながそう思える空間をつくりたかったんです」

どんなまちになってほしいかと尋ねると、「このまちで覚悟を決めて、再スタートを切りました。パパがやってきたことはすごいなと、子どもたちが誇れるようなまちにしたい」と話してくれた。

URの沖田が言う。

「震災復興はハード面を造って終わりではありません。官民連携で進んできた女川のまちづくりは、今後、人口が減少していく日本の他の地方都市でも参考になるはずです。これからも女川町とともに考え、模索し、お互いを高めていける関係を築いていきたい」

URのまなざしは、復興のその先に注がれている。

「震災で失ったものはあまりに大きい。でも、得たものも少しだけどありました」と話す「おんまえや」の佐藤広樹さん。

「震災で失ったものはあまりに大きい。でも、得たものも少しだけどありました」と話す「おんまえや」の佐藤広樹さん。 URの沖田は「人口が減少する地方にあって、いかに活力を持続できるか、女川のこれからが楽しみ」と話す。

URの沖田は「人口が減少する地方にあって、いかに活力を持続できるか、女川のこれからが楽しみ」と話す。【武田ちよこ=文、菅野健児=撮影】

特集バックナンバー

UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]

UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。

冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。

![URPRESS 2021 vol.65 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress65/lrmhph000001s0dm-img/header_65.png)