【特集】未来の「ニュータウン」づくり

ミクストコミュニティを目指して

未来の「ニュータウン」づくりが始まっている

たくさんの人たちに愛されている団地

昭和30年代後半から始まった高度経済成長期、日本では東京都市圏への人口・産業の集中が進み、都市の住宅難と郊外地域のスプロール化が課題となっていた。その解決策として計画されたのが多摩ニュータウン事業。東京の西部に広がる多摩丘陵を切り開き、新しいまちづくりが始まった。

最初に完成した諏訪・永山団地への入居が始まってから今年で50年。現在、URは多摩ニュータウン内に32団地1万786戸を管理しているが、50歳となったニュータウンは今、どんな状況なのだろう。UR多摩エリア経営部長の日野康之に話を聞いた。

「ここには何十年と住み続けてくださっている方が多くいらっしゃいます。20代、30代に入居し、子どもを育て、自分は晩年を迎える…と、人生の大半を団地とともに歩まれている方々です。皆さん本当に団地を愛してくださっています。こういう方々に長く住んでいただいていることを誇りにも思います」

一方でコロナ禍の今、リモートワークが進み、よりよい環境を求めてここに移り住む現役世代、子育て世代も増えているという。

「特にMUJI×UR住戸のように、内部をリノベーションした住戸は、そういった若い方々に人気です。さらに、子どもを安心して遊ばせられる点も評価いただいています」と日野。

多摩ニュータウンは緑や公園が多く、その面積は開発面積の30%以上。ニュータウン誕生時から歩車分離も徹底されている。結婚して子どもができると、ここで子育てしたいと戻ってくる人も多いようだ。

さらに、アーティストやクリエイターたちが、多摩ニュータウンの魅力を「再発見」し、新たなムーブメントを起こしつつある。

このように多摩ニュータウンは高齢化という課題を抱えつつも、若い世代、とりわけ子育てをしているファミリー層にその魅力を再発見されているというのが現状のようだ。

-

ニュータウンと駅を結ぶバスは、人々の暮らしを支えた。

ニュータウンと駅を結ぶバスは、人々の暮らしを支えた。

通勤時間帯には大混雑に。写真は70年代。 -

多摩丘陵を切り開き、道路を造りインフラを整備、新しいまちが生まれていく。

多摩丘陵を切り開き、道路を造りインフラを整備、新しいまちが生まれていく。 -

写真は永山団地(1975年)。

写真は永山団地(1975年)。 -

「多摩ニュータウンは災害に強い安全なまちでもあります」とURの日野。

「多摩ニュータウンは災害に強い安全なまちでもあります」とURの日野。

ニュータウンから文化が生まれる

ニュータウンの誕生とともに生まれた多摩市は、2016(平成28)年に「多摩市ニュータウン再生方針」をまとめている。多摩市都市整備部でお話を伺った。

「少子・高齢化が進んでいる現状をふまえ、まちの再活性化と持続化のための方針をまとめたのが、『多摩市ニュータウン再生方針』です。ニュータウンのよさを生かしつつ、コンパクトな都市構造への再編を進め、人口を持続化させる方針を打ち出しました」。ニュータウン再生担当課長の星野正春さんが説明する。

「まちの再生は、行政が主導してできるものではありません。私たちの仕事は、未来の多摩市の姿を示し、それに向かって皆さんの力をまとめていくことです」と永井 修さん。

「具体的には、まちが持続するための、人をひきつける仕組みを考えると同時に、駅の拠点性を上げ、まちの構造をコンパクトでメリハリのあるものに変えていくことを目指しています。その結果、まちの魅力を取り戻して、将来の人口を横ばい、または微減にとどめたいと考えています」と再生係長の竹井有斉さん。「そのためには、若い人たちにもっとニュータウンを知ってもらい、いろいろな世代が住むことでコミュニティーを持続可能にしていけるのではないか」という。

URの日野も同様の考えだ。

「URが考える未来の多摩ニュータウンはミクストコミュニティの実現、つまり多様な世代が生き生きと暮らし続けられるまちです。行政の力、地元の皆さんの力もお借りしながら、住んでいる人が誇りに思える未来のニュータウンをつくっていきたい」

未来の多摩ニュータウン、その姿には希望が見えている。

多摩市ニュータウン再生担当課長の星野さん。

多摩市ニュータウン再生担当課長の星野さん。 初代のニュータウン再生課長を務めた永井さんは、造成工事中だったニュータウンの様子を覚えている。

初代のニュータウン再生課長を務めた永井さんは、造成工事中だったニュータウンの様子を覚えている。 誕生から50年経った現在の多摩ニュータウン。

誕生から50年経った現在の多摩ニュータウン。木々が豊かに成長し、落ち着いたたたずまいが魅力だ。

市民活動が活発な多摩市。

地域活性化を目指す若者たちが集まる「多摩市若者会議」は、

ワークショップやフィールドワークを通じて生まれたアイデアを市とも連携して実践。

市民活動が活発な多摩市。

地域活性化を目指す若者たちが集まる「多摩市若者会議」は、

ワークショップやフィールドワークを通じて生まれたアイデアを市とも連携して実践。 多摩市ニュータウン再生係長の竹井さん。

多摩市ニュータウン再生係長の竹井さん。多摩ニュータウンDATA

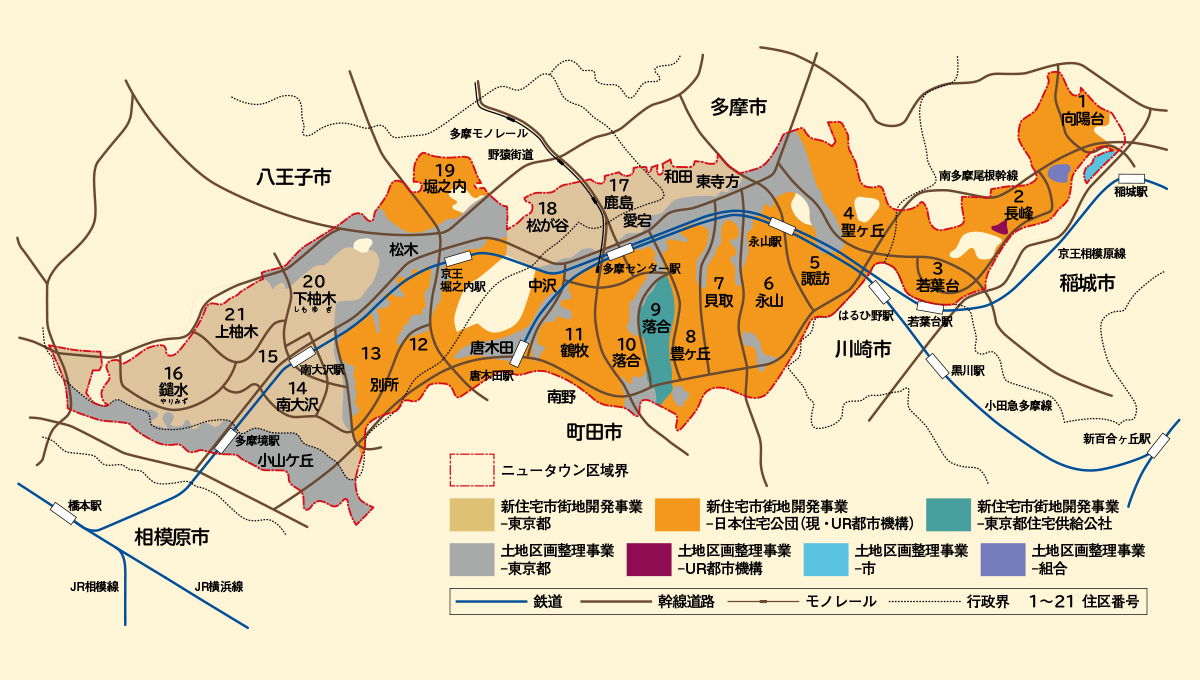

東京都の西部にある多摩市、稲城市、八王子市、町田市の4市にまたがる、東西約15キロ、南北約5キロ、面積約3000ヘクタールの丘陵地につくられた日本最大規模のニュータウン。

昭和40(1965)年に計画が決定、東京都、東京都住宅供給公社と日本住宅公団(現・UR)などによって開発が進められ、入居は昭和46(1971)年、諏訪永山から始まった。

現在、人口は約22万人(令和元年)。URは賃貸・分譲合わせて約28,000戸の住宅を供給。

【武田ちよこ=文、青木 登=撮影】

【特集】多摩ニュータウンTOPICS

地域密着で団地の暮らしを支える「J Smile FOODS MARKET」貝取団地

地域密着で団地の暮らしを支える「J Smile FOODS MARKET」貝取団地ここに来れば人とつながれる 地域に開かれたみんなの居場所「とよよん」豊ヶ丘団地

“便利”で“楽しい”移動販売車がやって来た!ファインヒルいなぎ 長峰・杜の一番街

無印良品の家具でコーディネート提案 ベルコリーヌ南大沢

特集バックナンバー

UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]

UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。

冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。

![URPRESS 2021 vol.64 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress64/lrmhph000001nusa-img/header_64.png)