【特集】この地からイノベーションを! チャレンジングなまちづくり (新潟県長岡市)

上越新幹線で東京駅から1時間40分、長岡花火で有名な長岡の駅前で大規模なまちづくりが進んでいる。

その核となる「米百俵プレイス」の3棟が、この夏、先行オープンする。

4棟からなる米百俵プレイスが誕生

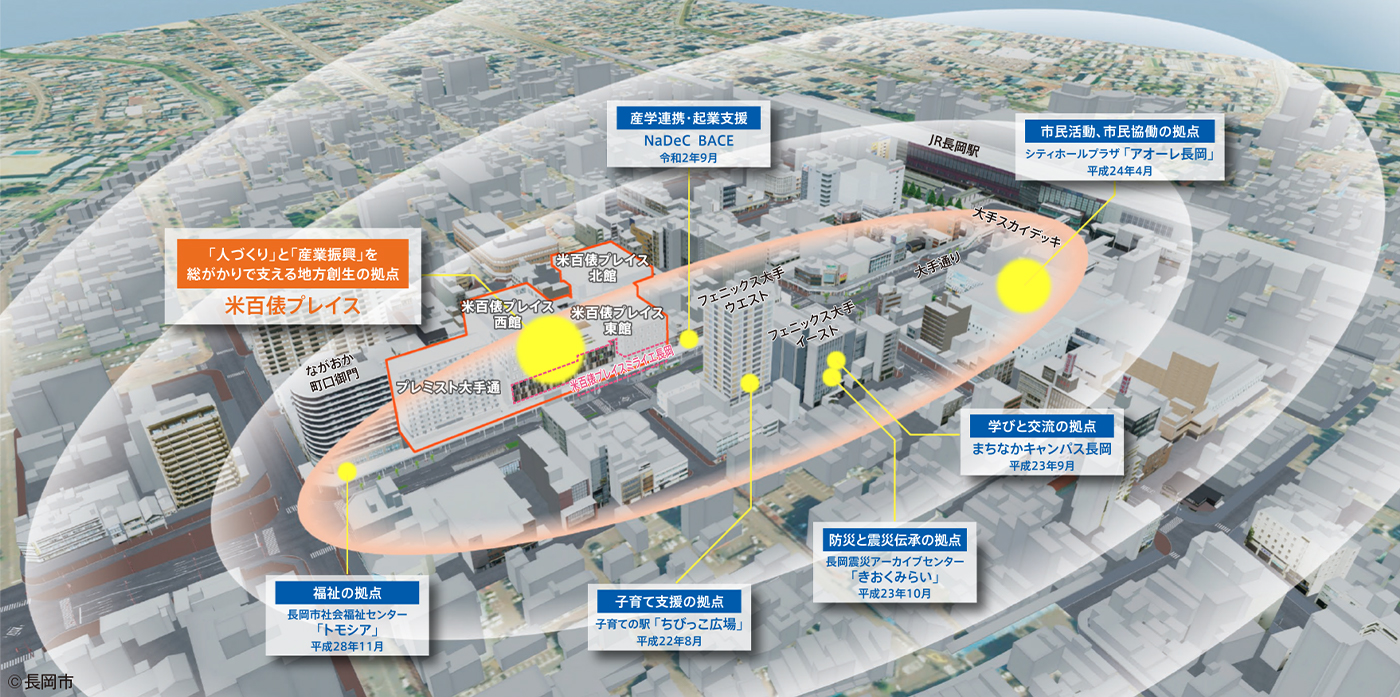

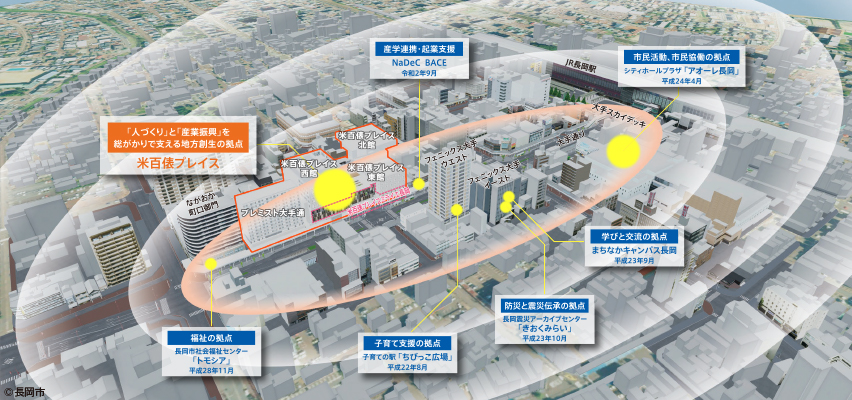

市役所をはじめ公共施設を中心市街地に配置する「まちなか型公共サービス」を展開する長岡のまちづくり。市役所やアリーナが入る交流施設「アオーレ長岡」や子育て支援の拠点が入る「フェニックス大手」などはすでに完成している。

市役所をはじめ公共施設を中心市街地に配置する「まちなか型公共サービス」を展開する長岡のまちづくり。市役所やアリーナが入る交流施設「アオーレ長岡」や子育て支援の拠点が入る「フェニックス大手」などはすでに完成している。長岡駅前の中心市街地の再生に長岡市が取り組み始めたのは、今から30年近く前。信濃川の対岸に大型商業施設やシネマコンプレックスができ、また中心市街地の老舗百貨店が閉店するなど人の流れや環境が変化するなかで、分散していた公共機能を中心市街地に集め、にぎわいを創生するための「まちなか型公共サービス」を軸としたまちづくりを進めてきた。

「さらに市は、5年ほど前からイノベーションを政策の中心に据えて、まちづくりを進めています。『まちなか型公共サービス』の集大成、またイノベーションの拠点となるのが、現在進行中の大手通坂之上町地区の再開発事業です」と長岡市でこの事業を担当する中心市街地整備室室長の谷畑哲也さんが説明してくれた。

4街区(4棟)からなる事業で、一帯は長岡の先人、小林虎三郎の故事にちなんで「米百俵*プレイス」と名付けられ、人づくりと産業振興の拠点になる。

4棟のうち、クリニックと立体駐車場が入る「北館」が今年5月に、店舗や集合住宅が入る「プレミスト大手通」が7月に引き渡し予定。「西館」と「東館」には、公益施設「米百俵プレイス ミライエ長岡」や銀行、商工会議所が入り、6月に西館が完成予定だ。

「子どもの頃、このあたりは、来るとワクワクする特別な場所でした。百貨店の閉店などで活気がなくなり寂しく感じていましたが、関係者の懸命な努力でまちが再生され、さらに米百俵プレイスの工事が進み、その大きさに驚き、期待がふくらんでいます」と谷畑さんは語る。

*北越戊辰戦争に敗れた長岡藩に見舞いとして贈られた米を、藩大参事の小林虎三郎は藩士に分け与えず、国漢学校の開校資金に充てた。

「ひとづくりはまちづくり」と教育の大切さを説いた教え、精神が今も息づく。

「米百俵プレイス ミライエ長岡」西館と東館パッサージュ棟の完成イメージ。図書館、コワーキングスペース、さまざまなラボが入り、「人づくり・学びの場」「産業づくり・交流の場」「にぎわい」の役割を担う拠点になる。

「米百俵プレイス ミライエ長岡」西館と東館パッサージュ棟の完成イメージ。図書館、コワーキングスペース、さまざまなラボが入り、「人づくり・学びの場」「産業づくり・交流の場」「にぎわい」の役割を担う拠点になる。 東館の奥に位置する北館には、クリニックと駐車場を完備。ブリッジで東館とつなげ、道を渡らずにアクセスできるようにする。

東館の奥に位置する北館には、クリニックと駐車場を完備。ブリッジで東館とつなげ、道を渡らずにアクセスできるようにする。URは事務所を構えまちづくりをサポート

長岡駅前のメイン通りに面して並ぶ米百俵プレイスの完成イメージ。左からプレミスト大手通、西館、東館。プレミスト大手通の住宅からは、信濃川沿いで打ち上げられる長岡花火が観賞できる。

長岡駅前のメイン通りに面して並ぶ米百俵プレイスの完成イメージ。左からプレミスト大手通、西館、東館。プレミスト大手通の住宅からは、信濃川沿いで打ち上げられる長岡花火が観賞できる。2014(平成26)年から大手通坂之上町地区の市街地再開発事業を進めてきたURは、18年に長岡都市再生事務所を開設。UR職員等8名が日々奔走している。所長の亀山守一は、この事業はURにとってもチャレンジが多いと話す。

「まず4街区に分かれていて権利関係が複雑ですし、銀行の建物を取り壊さずにリノベーションで生まれ変わらせるなど、新しい取り組みがいろいろあります」

他にも西館と東館の間の市道をなくして上空をパッサージュ棟にし、両館を接続して、地上はイベントができる空間「トオリニワ」にするという大胆な計画も。また北館の駐車場から東館にブリッジを整備。初期段階では、地区内の百貨店跡地をURが取得して事業の下支えもした。

「地方都市の特徴をとらえながら、まちづくりのコンセプトを実現する計画づくりは、URさんならではだと思います。長岡市の発想にはなかったことばかりです」

長岡市の谷畑さんのその言葉を受けて、URの亀山は、「古くは長岡ニュータウンの開発から、新潟県中越地震の復興支援など長岡市さんとURの関わりは長く、これまでの信頼関係があってこそ実現できたことです」と応えた。

正面奥が長岡駅。上越新幹線と信越本線が行き交う交通の結節点でもある。左側が現在工事中の「米百俵プレイス」。

正面奥が長岡駅。上越新幹線と信越本線が行き交う交通の結節点でもある。左側が現在工事中の「米百俵プレイス」。 昨年10月に市内の小学生親子を招いて開催された工事現場見学会。タブレットをかざすとバーチャル完成図が見える仕掛けに。

昨年10月に市内の小学生親子を招いて開催された工事現場見学会。タブレットをかざすとバーチャル完成図が見える仕掛けに。 左から、URの森合弘毅、亀山、長岡市の谷畑さん、五十嵐さん。長岡市は、イノベーションのさらなる実現に向けて、昨年3月に内閣府地方創生推進事務局と東京大学不動産イノベーション研究センターと連携協定を締結。新しい地域活性化モデルの構築に向けての取り組みが進んでいる。

左から、URの森合弘毅、亀山、長岡市の谷畑さん、五十嵐さん。長岡市は、イノベーションのさらなる実現に向けて、昨年3月に内閣府地方創生推進事務局と東京大学不動産イノベーション研究センターと連携協定を締結。新しい地域活性化モデルの構築に向けての取り組みが進んでいる。 小学生の親子からも関心が高かった、米百俵プレイスの工事現場見学会。

小学生の親子からも関心が高かった、米百俵プレイスの工事現場見学会。人をつなぐことがミライエ長岡の使命

長岡のまちづくりの特徴は、「人づくり」が根幹にあることだ。長岡市のミライエ長岡担当部長の五十嵐正人さんは、オープンする「米百俵プレイス ミライエ長岡」は、子どもたちにとって学校とはまた別の学びの場でもありたいと言う。「ミライエ長岡には、かつて野本恭八郎という長岡商人の寄付により創った図書館『互尊文庫』が移転します。もとの互尊文庫は人を育てるサロンのような場でした。新しい互尊文庫も使い方を市民と考えながら、育てていきたいと思っています」と五十嵐さんは話す。

機械産業が盛んで、大学や高専がある地域特性を生かし、産学連携によるイノベーションにも力を入れている長岡市。ミライエ長岡にもイノベーションの拠点を設け、さまざまな年代や立場の人が集い、多様な情報発信や革新を起こす場となることが期待されている。

東京-名古屋と同じくらい縦に距離のある新潟県。その中央にある長岡市は、市域だけに限らず、中越圏域の顔となるようなまちづくりを目指している。新潟、東京の両方面へアクセスしやすく、豊かな自然に囲まれ、3つの基幹病院もある地の利は、二拠点生活の場としての魅力も十分に備えている。「米百俵プレイス ミライエ長岡」から起こるイノベーションに、夢がふくらむ。

【妹尾和子=文、菅野健児=撮影】

【特集】トップランナーのプライドを持って「一日過ごすことができるまち」を目指す 鹿児島県鹿児島市

南九州一といわれる繁華街が、鹿児島市の中心を占める天文館エリアだ。

昨年4月には新しい複合商業施設「センテラス天文館」が開業しまちはにぎわいを増している。だが、地元の人々には危機感があった。

来街者をもっと増やすために、市と地元の皆さん、それにURが動き出した。

南九州一といわれる繁華街が、鹿児島市の中心を占める天文館エリアだ。

昨年4月には新しい複合商業施設「センテラス天文館」が開業しまちはにぎわいを増している。だが、地元の人々には危機感があった。

来街者をもっと増やすために、市と地元の皆さん、それにURが動き出した。【特集】この地からイノベーションを! チャレンジングなまちづくり 新潟県長岡市

上越新幹線で東京駅から1時間40分、長岡花火で有名な長岡の駅前で大規模なまちづくりが進んでいる。

その核となる「米百俵プレイス」の3棟が、この夏、先行オープンする。

上越新幹線で東京駅から1時間40分、長岡花火で有名な長岡の駅前で大規模なまちづくりが進んでいる。

その核となる「米百俵プレイス」の3棟が、この夏、先行オープンする。【特集】未来のビジョンを共有して まちなかを、もっと楽しく! 岐阜県中津川市

かつて中山道の宿場町、中津川宿として栄えた中津川市の中心市街地。

歴史・文化が残るまちの価値を見直し、理想のまちの将来像をみんなで考える。新たなまちのビジョンづくりが動き出している。

かつて中山道の宿場町、中津川宿として栄えた中津川市の中心市街地。

歴史・文化が残るまちの価値を見直し、理想のまちの将来像をみんなで考える。新たなまちのビジョンづくりが動き出している。【特集】鹿沼への思いをもった人が つながる公民連携のまちづくり 栃木県鹿沼市

民間が主体となり、それを行政が後押しするスタイルのまちづくりで注目を集める地域がある。

栃木県中部の鹿沼(かぬま)市だ。

地域の資源を生かした持続可能な「リノベーションまちづくり」が進められている。

民間が主体となり、それを行政が後押しするスタイルのまちづくりで注目を集める地域がある。

栃木県中部の鹿沼(かぬま)市だ。

地域の資源を生かした持続可能な「リノベーションまちづくり」が進められている。【特集】何かを始めたい市民がつながり 未来を拓くまちづくりへ 長野県諏訪市

東京の新宿駅からJRの特急で約2時間。

諏訪湖の最寄り駅、上諏訪駅に着く。

諏訪市では今、未来のまちの姿を考える2つの会議を両輪にして、市民パワーがしなやかに動き出している。

東京の新宿駅からJRの特急で約2時間。

諏訪湖の最寄り駅、上諏訪駅に着く。

諏訪市では今、未来のまちの姿を考える2つの会議を両輪にして、市民パワーがしなやかに動き出している。特集バックナンバー

UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]

UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。

冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。

![URPRESS 2022 vol.72 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress72/fnau0j00000017mj-img/72_header.png)