【特集】遊び場をみんなでつくりみんなで育てる 懐かしいけど新しい、魅力的な遊び場づくり(高洲第二団地)

使われていない団地の広場を見直し、地域の人たちとともに新しい遊び場をつくるプロジェクトが千葉県の高洲第二団地で進んでいる。

それは単なる遊び場づくりにとどまらず、まちづくりを考えるきっかけとなるかもしれない。

子どもの外遊びが消えていく

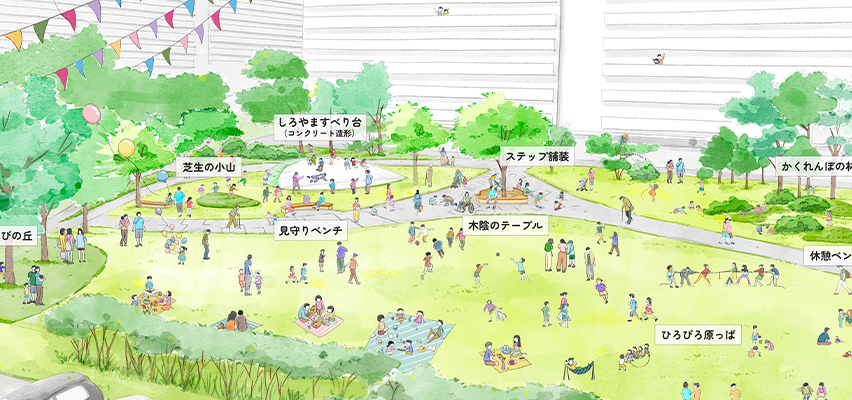

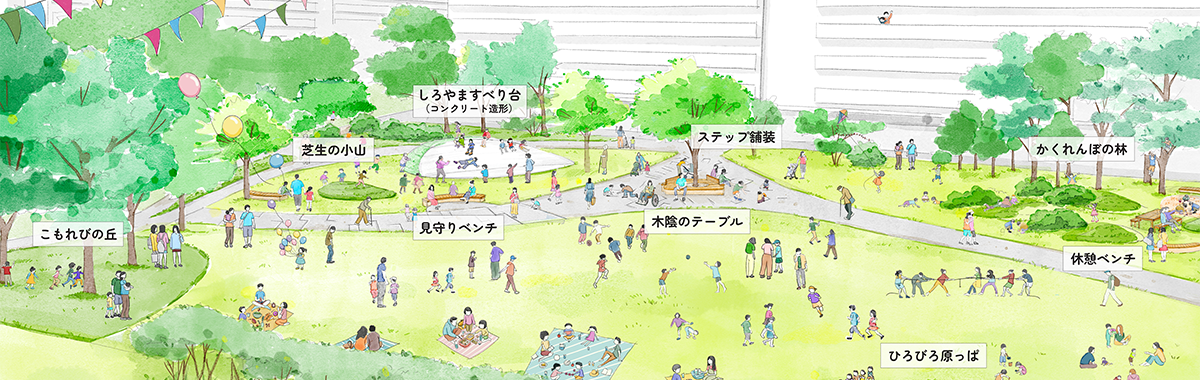

高洲第二団地の遊び場の完成予想パース。広さは約1000㎡。「遊び」のスペースと、既存の広場や林のある「広場・自然」スペースがあり、それぞれで遊びを誘発するような環境を整える。多様な世代が集まって過ごせる場になりそうだ。

高洲第二団地の遊び場の完成予想パース。広さは約1000㎡。「遊び」のスペースと、既存の広場や林のある「広場・自然」スペースがあり、それぞれで遊びを誘発するような環境を整える。多様な世代が集まって過ごせる場になりそうだ。最近、外で遊ぶ子どもの姿をめっきり見かけなくなった。そう感じている大人は多いのではないだろうか。都市化が進むなか、子どもたちが安心して遊べる空間が減り、そこにコロナ禍が追い打ちをかけた。このままでは子どもの健全な発達・発育への影響が心配だという指摘があり、実際に子どもたちの運動能力が低下しているというデータもある。

「一方でUR団地には緑あふれる豊かな屋外環境があります。ここを子どもたちの遊び場として活用すれば、課題解決につながるのではないか。遊び場を介して、人と人がつながれる場が生まれるのではないか。そんな思いが今回のプロジェクトの発端です」

こう説明するのは「懐かしいけど新しい、魅力的な遊び場づくり」プロジェクト(以下、PJ)を進めるURの持田太樹(ふとき)だ。千葉市美浜区の高洲第二団地にある、ほとんど使われていない広場を、魅力的な遊び場につくり変えようというこのPJは、2021(令和3)年にスタートした。

「まず、URのほかの団地でよく利用されている遊び場を見学に行き、子どもたちの遊び方や、どんな遊具や地形が人気なのかを調べました。文科省が策定した『幼児期に身につけたい36の基本的な動き』を参考に、遊んでいる子どもたちの体の動きも調査。その結果、子どもたちは一般的な複合遊具よりも、昔ながらのシンプルな造形物や周囲の地形を生かした遊びを好み、このほうが子どもたちはたくさんの動きをしていることもわかりました」

6月に行われた1回目のワークショップ「自由な外遊びの大切さを知ろう!」で、遠山さんのお話を熱心に聞く参加者の皆さん。

6月に行われた1回目のワークショップ「自由な外遊びの大切さを知ろう!」で、遠山さんのお話を熱心に聞く参加者の皆さん。 JR稲毛海岸駅から徒歩3分と、交通至便な高洲第二団地。緑が多く快適な環境だ。

JR稲毛海岸駅から徒歩3分と、交通至便な高洲第二団地。緑が多く快適な環境だ。 新しい遊び場の完成が待ち遠しい高洲第二団地。

新しい遊び場の完成が待ち遠しい高洲第二団地。みんなの意見を聞きみんなでつくる遊び場

このPJの一番の特徴は、URが一方的に遊び場をつくるのではなく、団地や地域の人たちに参加してもらい、ともに考えながら遊び場をつくっていく点にある。

まず、近隣の小学校や保育園に声をかけ、遊び場や遊具のアイデアなどの意見を聞いた。22年に団地の広場でさまざまな遊びが体験できるイベントを開催すると、2回のイベントに460人も参加。

ここで新しい遊び場づくりへの理解を広げ、基本方針の策定へと進んでいった。

その結果、人工的な造形物を極力排し、子どもたちが自由に遊べる空間が考えられていった。そこでは36種類の基本的な動きが自然にできるよう配慮されている。子どもだけでなく大人も集い、子どもを見守りながらコミュニケーションの輪が広げられる、そんな遊び場を目指すことになった。

新たな遊び場ができる場所を見学。URの持田から、この遊び場への思いを聞く。

新たな遊び場ができる場所を見学。URの持田から、この遊び場への思いを聞く。

親御さんが講演を聞いている間、子どもたちは団地の公園でのびのび遊んでいた。

親御さんが講演を聞いている間、子どもたちは団地の公園でのびのび遊んでいた。 講演の後、親御さんは子どもたちの遊びの様子を観察。文科省が唱える36の基本的運動スキル(まわる、たつなど)と照らし合わせながら、外遊びが子どもの発達に重要なことを学んだ。

講演の後、親御さんは子どもたちの遊びの様子を観察。文科省が唱える36の基本的運動スキル(まわる、たつなど)と照らし合わせながら、外遊びが子どもの発達に重要なことを学んだ。地域を巻き込み共感の輪を広げたい

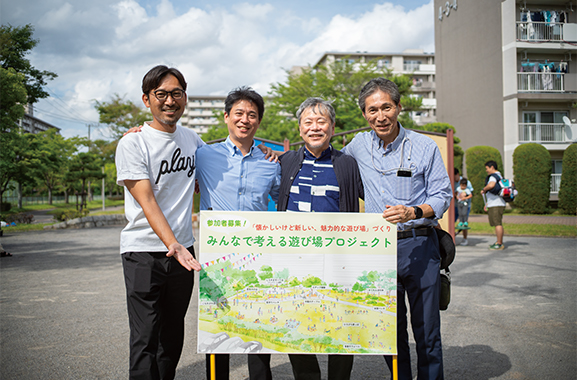

「懐かしいけど新しい、魅力的な遊び場づくり」PJのメンバーたち。右から大坪さん、木下さん、遠山さん、URの持田。

「懐かしいけど新しい、魅力的な遊び場づくり」PJのメンバーたち。右から大坪さん、木下さん、遠山さん、URの持田。

このPJでは今年10月の完成に向け、年内に3回ワークショップを開催する。6月に行われた「自由な外遊びの大切さを知ろう!」には、団地内外から多数の親子連れが集まった。

この日はスポーツトレーナーの遠山健太さんの講演があり、子どものうちに基本的な運動スキルを身につけるためには外遊びが大切で、体を動かすことが楽しいと思う環境づくりが重要だというお話があった。その後、参加者は子どもたちが遊んでいる所に移動して、実際にどんな動きをしているのかをチェックした。

PJのアドバイザーを務める大妻女子大学社会情報学部教授の木下 勇さんは、「遊び場をつくるところから住民の皆さんが関わり、できあがった遊び場を使いこなすことが大事。それが人のつながりを生み、住みやすいまちをつくることにつながるはずです」と話す。

7月のワークショップで外遊びのリスクとハザード(遊びの価値としての危険性と、そうでないもの)、ベネフィットについて講演する大坪龍太さんは、「住民の皆さんと対話しながら遊び場を形にしていく、URのこの挑戦を応援したい」と期待を込める。この日の講師を務めた遠山さんも、「こんな遊び場づくりを考えている企業や自治体はありません。期待しかないですね」と言葉に力を込めた。

URの持田は、「遊び場ができて終わりではなく、みんなで見守り、育てていけるように、この取り組みをもっと広く発信して、共感の輪を広げたい。そして、この遊び場づくりが一定の成果を上げたら、他の団地にも展開したいですね」と意気込みを話す。期待が高まる遊び場の完成は、10月下旬の予定だ。

【武田ちよこ=文、菅野健児=撮影】

- Xポスト(別ウィンドウで開きます)

- LINEで送る(別ウィンドウで開きます)

特集バックナンバー

UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]

UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。

冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。

![URPRESS 2024 vol.78 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress78/ip8i2r000000584w-img/header_78.png)