岩手震災復興支援本部から(2015年11月)

東日本大震災の復興支援について現地の姿をお伝えします。

2015/11/26

大船渡市所通東(ところがよいひがし)地区災害公営住宅で地元中学生を対象に社会科見学会を行いました!!

11月26日(木)、大船渡市越喜来(おきらい)中学校の1年生18名を対象に、11月に完成した所通東地区災害公営住宅を舞台に社会科見学会を開催しました。 災害公営住宅を題材とした社会科見学会は、地域貢献活動の一環として開催しているもので、昨年度は同市の小学校・保育園を対象に実施しました。 今回は対象が中学生ということもあり、災害公営住宅の必要性の説明や住宅の見学といった復興教育の分野に加え、キャリア教育という観点も取り入れ、建設担当者から仕事のやりがいなどについて話を聞く企画を盛り込みました。

<所通東地区災害公営住宅(市営住宅所通東アパート)>

<所通東地区災害公営住宅(市営住宅所通東アパート)>

最初に、URの紹介、災害公営住宅の必要性、建設に関わる人や職業について、UR職員から説明しました。生徒たちは、真剣な面持ちで熱心に説明を聞いてくれました。

<UR職員が中学生に災害公営住宅の概要について説明する様子>

<UR職員が中学生に災害公営住宅の概要について説明する様子> <真剣な面持ちで説明を聞く生徒たち>

<真剣な面持ちで説明を聞く生徒たち>当日は、大船渡市のマスコットキャラクター「おおふなトン」も応援にかけつけてくれました。最初は少し緊張気味だった生徒たちも「おおふなトン」の登場によって、表情がやわらぎ、会場の雰囲気全体が明るくなりました。おおふなトン、ありがとう!!

<応援にかけつけたおおふなトン>

<応援にかけつけたおおふなトン> <おおふなトンの登場により、生徒たちの緊張も和らいだようでした。>

<おおふなトンの登場により、生徒たちの緊張も和らいだようでした。>次に、住宅見学ツアーです。UR職員の説明を受けながら、住戸内、受水槽、エレベーター等を見てもらいました。 生徒達からは、「高齢の方のために玄関に段差がなくてとても住みやすいと思った」 「避難用階段は素早く避難できてすごい」といった感想がありました。

<UR職員が中学生に災害公営住宅の概要について説明する様子(1)>

<UR職員が中学生に災害公営住宅の概要について説明する様子(1)> <UR職員が中学生に災害公営住宅の概要について説明する様子(2)>

<UR職員が中学生に災害公営住宅の概要について説明する様子(2)>住宅見学後、生徒達にあらかじめ考えてもらった入居者と地域とのつながりに資するようなアイディアを発表してもらい、生徒達に入居者とのコミュニティ形成の意識を持ってもらいました。「入居者の方にすごろくや、あやとりを教えてもらう」「餅まき」「カラオケ大会」など、たくさんのアイディアを発表してもらいました。このアイディアは1枚にまとめて災害公営住宅の集会所に掲示し、住民の方にも見てもらう予定です。

<発表内容については、UR職員と一緒にまとめました。>

<発表内容については、UR職員と一緒にまとめました。>

つづいて、キャリア教育に資する取組みとして、実際に建設に携わったUR職員と建設会社社員に、生徒達からインタビューをしてもらいました。 「建設にあたって苦労したこと」のほか、「仕事のやりがい」、「建設業を志した理由」といった質問に、「予定どおり入居できるように工程を守ることが大変だった」「入居する方が住宅を見て笑顔になってくれることがやりがい」などと答え、生徒たちに仕事や建設業について理解を深めてもらいました。

<UR職員に質問する生徒>

<UR職員に質問する生徒> <会場はおおいに盛り上がりました>

<会場はおおいに盛り上がりました>最後に、UR職員と中学生みんなで記念撮影。 生憎の雨模様でしたが、参加した中学生みんなが元気よく笑顔で参加してくれたおかげで、UR職員にとっても、非常に有意義な時間となりました。 このプロジェクトにご協力いただいた関係者の皆様、本当にありがとうございました。

<記念撮影の様子>

<記念撮影の様子>

2015/11/22

宮古市田老(たろう)地区でまちびらき記念式

11月22日(日)、URが宮古市から受託して復興事業に取り組んできた宮古市田老地区で、 宅地の整備がほぼ完了したことから「田老まちびらき記念式」が開催されました。

田老地区は「万里の長城」とも呼ばれた大きな防潮堤を擁し、津波対策を進めてきましたが、東日本大震災では大きな被害を受けました。 そこで当地区では、岩手県が行う防潮堤の再整備と併せて、土地区画整理事業で旧市街地の山側を約2mかさ上げして宅地を整備し、 防災集団移転促進事業で高台に住宅を建てるための三王(さんのう)団地を整備しました。

田老地区は「万里の長城」とも呼ばれた大きな防潮堤を擁し、津波対策を進めてきましたが、東日本大震災では大きな被害を受けました。 そこで当地区では、岩手県が行う防潮堤の再整備と併せて、土地区画整理事業で旧市街地の山側を約2mかさ上げして宅地を整備し、 防災集団移転促進事業で高台に住宅を建てるための三王(さんのう)団地を整備しました。

<区画整理でかさ上げしたエリア。道路の右側はかさ上げ後、再建された住宅や災害公営住宅が建ち始めています>

<区画整理でかさ上げしたエリア。道路の右側はかさ上げ後、再建された住宅や災害公営住宅が建ち始めています> <高台の三王団地から望む田老の市街地>

<高台の三王団地から望む田老の市街地> <三王団地の様子。10月から住宅再建が可能になりました>

<三王団地の様子。10月から住宅再建が可能になりました> <三王団地の様子。宮古市による災害公営住宅の建設も進みます>

<三王団地の様子。宮古市による災害公営住宅の建設も進みます>このように住宅再建などが進んできた中、「田老まちびらき記念式」が開かれ、関係者など約350名が参列しました。

式典ではまず山本正德(やまもと まさのり)宮古市長が「ようやく未来に希望を描けるようになってきました。 しかし、まだ復興は道半ばです。宮古市は必ずや復興します」と力強くあいさつされました。

式典ではまず山本正德(やまもと まさのり)宮古市長が「ようやく未来に希望を描けるようになってきました。 しかし、まだ復興は道半ばです。宮古市は必ずや復興します」と力強くあいさつされました。

<あいさつされる山本宮古市長>

<あいさつされる山本宮古市長>

来賓の鈴木俊一(しゅんいち)衆議院議員からは、「あの日までどんな津波が来ても田老のまちは守られると思っていました。 大きな被害を受けましたが、先達もこれまで復興を遂げてきたので、我々も力を合わせて復興を成し遂げましょう」とあいさつがありました。

来賓挨拶の後、仮設住宅の集会所で、共同で手芸品を製作・販売することで仲間作りや生きがいづくり、 被災者と支援者の心の交流・繋がりを図っているゆいとり工房代表の方などから手作りの名刺入れが渡され、 「全国からの支援に感謝します」と語られました。この名刺入れは参列者全員にも配布されました。

<名刺入れを渡すゆいとり工房などの方々(手前のお三方)>

<名刺入れを渡すゆいとり工房などの方々(手前のお三方)>

また、地元生徒を代表して田老第一中学校の生徒さんは「将来を担う自分たちが、安心安全で、自然や海を守り、 防災意識の高い、海と共に生きるまちをつくっていきます」と作文を朗読しました。

<作文を朗読する田老一中の生徒さん>

<作文を朗読する田老一中の生徒さん>

この日は毎年恒例の「鮭・あわびまつり」も開催され、もちまきや鮭のつかみ取り、 鮭やあわびの加工品販売などで大変なにぎわいを見せました。

<もちまきの様子>

<もちまきの様子> <新巻鮭なども売っています>

<新巻鮭なども売っています> <賑わうまちびらき記念式(中央の白いテント)と鮭・あわびまつりの会場>

<賑わうまちびらき記念式(中央の白いテント)と鮭・あわびまつりの会場>午後には、髙木毅(たかぎ つよし)復興大臣らも田老地区を訪れ、地元の子どもたちとサクラの植樹をしました。

<植樹をする髙木復興大臣(右から2人目)と子どもたちら>

<植樹をする髙木復興大臣(右から2人目)と子どもたちら>

田老地区の復興事業は今年度内に完了する予定です。 しかし、田老のまちの本当の復興はこれからです。皆さん、この機会に復興への思いを新たにされ、力強く語られていました。

2015/11/15

大船渡市所通東(ところがよいひがし)地区災害公営住宅で内覧会を実施

11月15日(日)、大船渡市三陸町に新たに完成した所通東地区災害公営住宅にて内覧会が開かれました。

所通東地区災害公営住宅は大船渡市の中心部から北東に車で20分程度走ったところに位置します。 この周辺は越喜来(おきらい)と呼ばれる地域で、東日本大震災の津波により甚大な被害を受けました。 当該住宅は、越喜来で被災した方々が待ち望んだ、同地域に初めて完成した災害公営住宅です。

鉄筋コンクリート造3階建で、型式は2DK及び3DKの2種類、戸数は20戸です。 エントランスには住民同士座って談笑できるベンチを、集会室には晴れた日に日光浴ができる濡れ縁が設置されるなど、 住民間でのコミュニティ形成が円滑になされるよう配慮した設計となっています。

<所通東地区災害公営住宅の外観(北西側から)>

<所通東地区災害公営住宅の外観(北西側から)> <所通東地区住宅の外観(南西側から)>

<所通東地区住宅の外観(南西側から)>内覧会当日はあいにくの雨天となりましたが、朝早くから当該住宅の入居予定者のほか、周辺にお住まいの地域住民の方も含め30組50名程度が来場されました。 来場した方々のほとんどが共同住宅にお住まいの経験がないということで、共用部に設置された集合郵便受けや掲示板、エレベータの使用方法には、興味津々といった様子でした。 また、当該住宅に入居予定の方は、かなり具体的な住まいイメージをもって内覧されており、メジャーを持ち込んでクローゼットやキッチン横の冷蔵庫スペースを計測したり、 インターフォンや室内灯などの使用方法をチェックするなど、UR職員と一緒に住宅の細部に至るまで様々なことを確認されていました。

<UR職員に質問する入居予定者の方>

<UR職員に質問する入居予定者の方> <住宅設備について使用方法を説明するUR職員>

<住宅設備について使用方法を説明するUR職員> <インターフォンの使用方法を確認する住民の方>

<インターフォンの使用方法を確認する住民の方>なお、当該住宅の住戸からの眺望は非常によく、南側バルコニーからは海、北側の共用廊下からは山が見えます。 写真では、少しもやがかかって、あまりはっきりとは見えませんが、晴れの日には素晴らしい景色が広がることでしょう。

<北側の共用廊下からの眺望>

<北側の共用廊下からの眺望>

当該住宅では、12月中旬から順次入居が始まる予定です。

2015/11/8

大野団地・田端団地災害公営住宅見学・交流バスツアーを開催しました

大野団地と田端団地は、岩手県陸前高田市に建設中の災害公営住宅です。

11/8(日)、URと陸前高田市社会福祉協議会の共催で、陸前高田市、岩手大学三陸復興推進機構などの協力のもと、 大野団地・田端団地に入居を予定する方を対象に、災害公営住宅見学・交流バスツアーを開催しました。 当日はあいにくのお天気でしたが、16名の方が参加されました。

今回の住宅見学は、同じ陸前高田市内で先に完成した水上(みずかみ)団地で行われました。

建設中の災害公営住宅と同じタイプの住宅です。

<送迎バスで水上団地に到着>

<送迎バスで水上団地に到着>まず初めに、水上団地の集会所で、社会福祉協議会より1日の流れや運営スタッフについて紹介がありました。 ご担当の方からは、「このイベントをきっかけに、入居される方同士の交流を深めていただければと思い企画しました。」というお話がありました。

<社会福祉協議会より挨拶>

<社会福祉協議会より挨拶>

続いて、3つの班に分かれて早速住宅見学です。

2DKを1タイプ、3DKを1タイプ、車いすの方向けのタイプの3つのタイプを見学しました。 皆さん、お部屋をご覧になりながら、ご自宅の家具をどう配置するか検討されたり、住戸内の設備について職員に質問したりされていました。

<住戸を案内するUR職員>

<住戸を案内するUR職員> <模型を使って住宅の立地などについて説明する様子>

<模型を使って住宅の立地などについて説明する様子>住戸見学の後は、集会所に戻って水上団地の自治会長に団地での生活や自治会運営などについてお話を伺いました。 会長からは、「自治会長になって、最初は1人でやっていたが、徐々に1人では抱えられなくなり、事務局や運営委員などの組織を作った。それから自治会活動が良くなった。早い段階で組織を作るとよいと思う。」というお話がありました。

昼食をはさんで、午後は参加者同士での交流会です。参加された方一人ひとりに、お名前、被災前の居住地、入居予定の住宅、住宅の感想などをお話いただきました。住宅については「思っていたより広かった。」、「早く住みたい。」などの声が聞かれました。 また、陸前高田市のご担当の方やコーディネーターを務めた岩手大学三陸復興推進機構の方との話を交えながら、共同生活の中で雪かき・溝掃除や駐車場の使い方、公民館活動など、皆で考えていかないといけないことがいろいろあることに気づきを得られていました。

参加された方の中には、他の参加者の方々との面識がない方もいらっしゃいましたが、交流会で話をする中で、実は学生時代の同級生のご家族だったなど、つながりがあることがわかり、話を弾ませていらっしゃいました。

<交流会の様子>

<交流会の様子>帰り道には、大野団地と田端団地の建設現場をバス車中から見学しました。みなさん、新しい住宅の完成を楽しみにしていらっしゃいました。

大野団地と田端団地は、どちらも平成28年3月の完成を予定しています。

<建設中の大野団地(上)と田端団地(下)>

<建設中の大野団地(上)と田端団地(下)>2015/11/8

陸前高田市高田地区の高台2で現地見学会

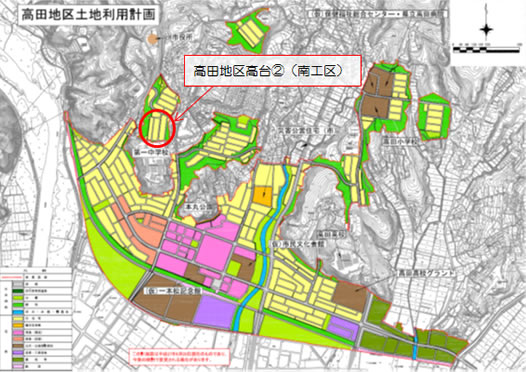

11月8日(日)の午後、陸前高田市高田地区の高台2の南工区で、この場所に仮換地指定されて住宅再建をされる地権者の方々を対象に現地見学会が開かれました。

高台2は山林を造成し、海抜32~38mの高さに106区画の宅地や公園などを整備しています。平成24年9月に先行して事業認可を受けて工事に着手し、平成27年8月には仮換地指定がされて、換地された新しい宅地の位置や面積が決まりました。

このうち、特に先行して造成が進んでいる南工区の47区画の宅地がおおむね完成したことから、宅地の状況を見て住宅再建のイメージを持っていただくために見学会が開催されました。見学会には約70名の方が参加し、冒頭、陸前高田市の山田壮史(つよし)都市整備局長が、「早く住宅を建築していただき、これから建てる方の希望となっていただきたい」とあいさつされました。

<あいさつされる陸前高田市山田都市整備局長>

<あいさつされる陸前高田市山田都市整備局長>

その後、皆さんご自分の宅地や周りの様子を見て回られました。

<見学会の様子>

<見学会の様子>

<見学会の様子。UR職員(右)も皆さんからのご質問にお答えしました>

<見学会の様子。UR職員(右)も皆さんからのご質問にお答えしました>ご自分の宅地をご覧になっていると、新たに隣になる方と「よろしくお願いします」とあいさつされていたり、ご友人同士どこの区画になるのか確かめ合ったりされていました。

早い方では、申し込みの上、住宅を建築するための調査に入った方もいらっしゃいました。

高台(2)の南工区は今月11月末に引き渡され、12月初旬には住宅建築が可能になる予定です。

新たな住宅をまもなく建てられるようになることを喜んでおられるのが印象的でした。

高台(2)の南工区は今月11月末に引き渡され、12月初旬には住宅建築が可能になる予定です。

新たな住宅をまもなく建てられるようになることを喜んでおられるのが印象的でした。

2015/11/7

山田町で地元の子どもたちが復興事業の現場を撮影

11月7日(土)、URは岩手県山田町において、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが実施した「山田町まちづくりフォト☆」に協力しました。 この企画は、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが支援する「山田町子どもまちづくりクラブ」のメンバーと町内小学校の学童保育に通う子どもたちとともに、復興事業の現場を見学しながら子どもたちの視点で山田町の復興の「今」を撮影するものです。山田町に住む子どもたちが自分たちのまちの復興の状況について知り、考え、思ったことを、写真を通じて発信することで、子どもたちがふるさとの復興に参加する機会を提供することを目的としています。

昨年度は陸前高田で実施しました。今年度は山田町で撮影会を行い、小学校4年生から高校生までの9名が参加してくれました。 今回初めて会う子たちもいたので、まずはアイスブレイクとして自己紹介などをしました。

そして復興の様子を撮りに行く前に、UR山田復興支援事務所の平林義勝所長が復興事業について説明しました。

そして復興の様子を撮りに行く前に、UR山田復興支援事務所の平林義勝所長が復興事業について説明しました。

そしてお昼を食べたらいよいよバスに乗って出発です。復興の現場はUR職員が説明しながら回っていきます。 最初に訪れたのは、今年8月に着工した山田町で最大規模の災害公営住宅となる山田中央団地の建設現場です。現地を見ながら少しだけ解説し、それから思い思いの写真を撮りに行きました。

そしてお昼を食べたらいよいよバスに乗って出発です。復興の現場はUR職員が説明しながら回っていきます。 最初に訪れたのは、今年8月に着工した山田町で最大規模の災害公営住宅となる山田中央団地の建設現場です。現地を見ながら少しだけ解説し、それから思い思いの写真を撮りに行きました。

<山田中央団地での説明の様子>

<山田中央団地での説明の様子> <建設現場を撮影しています>

<建設現場を撮影しています> <施工する(株)大林組さんのご厚意でクレーン車の運転台に乗せてもらいました>

<施工する(株)大林組さんのご厚意でクレーン車の運転台に乗せてもらいました>続いて訪れたのは、「山田町子どもまちづくりクラブ」のみんなが中心となって企画・デザインした(仮称)山田町子ども交流センターの建設現場です。“小中高生世代をはじめとする子どもの居場所”と“図書館”機能を持つ施設で、JR山田線陸中山田駅(休止中)の横に建設されています。

<建設中の(仮称)山田町子ども交流センター前で記念撮影>

<建設中の(仮称)山田町子ども交流センター前で記念撮影>次は高台での住宅再建が進む織笠地区の高台へ行きました。もうすぐ完成する災害公営住宅や高台からの景色をカメラに収めていました。

<再建が進む住宅をバックに説明しました>

<再建が進む住宅をバックに説明しました> <もうすぐ完成する災害公営住宅も撮りました>

<もうすぐ完成する災害公営住宅も撮りました>最後に造成工事が進む山田第1団地で撮影をしました。

ここでも山田町CMJVさんのご厚意で、普段見ることも触れることもなかなかできない大型重機に乗せてもらいました。

ここでも山田町CMJVさんのご厚意で、普段見ることも触れることもなかなかできない大型重機に乗せてもらいました。

ここまで来るとカメラの取り扱いにも慣れ、プロのカメラマンのように写真を撮っていました。

最後にスタッフやUR職員も一緒にパチリ☆

一通り見学と撮影を終えた後は、写真をとおして伝えたい思いをまとめ、一人ひとり発表しました。

子どもたちからは山田町の復興に対する強い想いが感じられました。 今回撮った写真と子どもたちからのメッセージは、2~3月にURが開催する復興フォト&スケッチ展の展示会で展示します。岩手県内の会場だけでなく東京の会場でも展示しますので、是非ともご覧ください!