【特集】ゼロからのまちづくりが 一歩ずつ進み始めた(福島県大熊町)

少しずつ新しいまちが動き出している大熊町。復興の拠点となる大川原(おおがわら)地区では人々の暮らしが営まれ、かつての町の中心だった下野上(しものがみ)地区にも、復興の槌音が響き始めた。

大熊西工業団地の造成も進んでいる。大熊町の三つの復興拠点の“今”を訪ねた。

第一の復興拠点大川原は完成間近

地区内の石や農業用水路を活用してせせらぎをつくり、公営住宅にうるおいを与えている。

地区内の石や農業用水路を活用してせせらぎをつくり、公営住宅にうるおいを与えている。大熊町では2015(平成27)年に復興計画が策定され、19年4月の避難指示解除に向けて、大川原地区で復興拠点づくりが進められてきた。22(令和4)年にはJR常磐線大野駅周辺の下野上地区も帰還困難区域の指定が解除となり、こちらの整備も始まった。

現在の大熊町はどんなまちになっているのか。まず第一の復興拠点である大川原地区を訪ねてお話を伺った。

「このあたりは一面の田んぼで、ライスセンターの建物がぽつんとあるだけでした」と教えてくれたのは、大熊町復興事業課長の小竹秀一さん。現在、大熊町の復興拠点として新しいまちが始動している大川原地区。以前の姿を想像しようとしても、外部から来た者には不可能なほど、そこには美しく落ち着いた街並みが生まれていた。

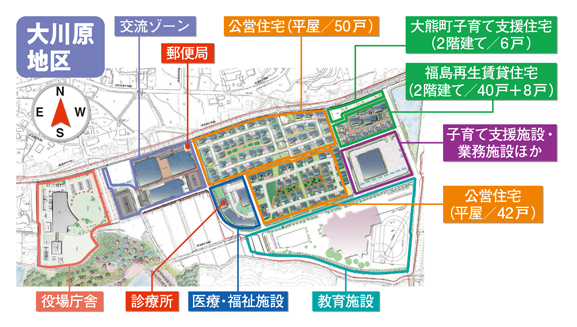

大川原地区の西端には19年5月に開庁した大熊町役場の新しい庁舎が立っている。地元の木材を多用した、低層のシンプルな建物だ。 その隣が交流ゾーンで、21年10月に商業・交流・宿泊温浴の複合施設が開業した。コンビニや飲食店、コインランドリーなどがそろった商業施設「おおくまーと」、宿泊施設と温浴施設を兼ねた「ほっと大熊」と、コンサートも開ける多目的ホールや運動スタジオ、研修室、図書コーナーなどを備えた「linkる大熊」で構成されている。「linkる大熊」にある音楽スタジオには、町外からも利用者が来るそうで、多目的ホールでは橋幸夫さんのコンサートを開催したことも。イベントも頻繁に行われ、新生大熊町のにぎわいの中心となりつつある。

複合施設の奥には、ゆるやかなせせらぎと歩道の間に、平屋の公営住宅や2階建ての子育て支援住宅が並んでいる。19年に入居が始まった公営住宅は、どの家の庭先にも赤や黄色の春の花が植えられていて、落ち着いた暮らしの時間が感じられる。住宅地の一角には診療所と住民福祉センター、グループホームも整備された。この南側では、今夏の完成を目指して義務教育学校「大熊町立 学び舎 ゆめの森」の校舎の工事が進んでいる。

URはこの地区の基盤整備を行うとともに、基本計画の策定や建築物整備を技術的に支援してきた。

子ども2人と夫婦が住むことを想定した子育て支援住宅。駐車場は車2台分ある。

子ども2人と夫婦が住むことを想定した子育て支援住宅。駐車場は車2台分ある。 観光やビジネスだけでなく、一時帰還する町民にも利用されている宿泊施設と、温浴施設もある「ほっと大熊」。

観光やビジネスだけでなく、一時帰還する町民にも利用されている宿泊施設と、温浴施設もある「ほっと大熊」。 「linkる大熊」の多目的ホール。

「linkる大熊」の多目的ホール。

コンビニや商店の集まる「おおくまーと」。ここには郵便局も復活した。

コンビニや商店の集まる「おおくまーと」。ここには郵便局も復活した。 「子どもたちが戻ってきたら、町民体育祭も再開できるかもしれない」と夢を語る大熊町の小竹さん。

「子どもたちが戻ってきたら、町民体育祭も再開できるかもしれない」と夢を語る大熊町の小竹さん。 大川原地区の公営住宅では、帰還した人たちの新しい暮らしが始まっていた。

大川原地区の公営住宅では、帰還した人たちの新しい暮らしが始まっていた。 「linkる大熊」には本格的なマシンを備えた運動施設もある。

「linkる大熊」には本格的なマシンを備えた運動施設もある。 復興拠点に最初に完成した町役場。木を多用した温もりと、開放的な造りが印象的だ。役場の前には広場を整備。

復興拠点に最初に完成した町役場。木を多用した温もりと、開放的な造りが印象的だ。役場の前には広場を整備。 交流ゾーンにある「linkる大熊」につくられた図書室。誰でも気軽に利用できる。

交流ゾーンにある「linkる大熊」につくられた図書室。誰でも気軽に利用できる。 飲食店やコンビニもできて、生活の利便性が上がった。

飲食店やコンビニもできて、生活の利便性が上がった。将来を予想する復興の難しさ

大川原地区の復興まちづくり事業を担当してきた小竹さんは、「大川原は町民が戻ってくるための第一歩の事業。駅伝でいえば、ここが第一区で、現在工事中の教育施設が完成すれば、ようやく第二区にタスキを渡せます」と安堵の表情で話す。

苦労したのは、何もないところからまちの将来の姿を想像しながら作業を進めなければならなかった点だといい、「じつは無電柱化を進めるのが大変でした。通常はすでに街並みがあり、そこを無電柱化します。しかし、大川原では何もない状態から、今後の電気需要を予測し、どういう建物が建つのかを想定しながら事業を進めなければならず、そこでもURさんに助けてもらいました」。

どのくらいの町民が町に戻ってくるか、なかなか予測が難しいなか、それでもさまざまな計画を立てて進んでいかなければならない、この地区ならではの復興の難しさがある。

大熊町生活支援課係長の高橋 亮さんは、帰還者向け住宅を担当しているが、当初は入居が進まず苦労したと話す。

「震災から10年以上がたち、すでに避難先で生活基盤が出来上がっている方が大部分です。会津若松市や郡山市など、たくさんの人々が避難している拠点で入居募集の説明会を開催しても、当初は人が集まりませんでした。町のホームページに大川原地区の画像をのせるなどして、とにかく一度大川原を見に来てほしいと訴えました」

粘り強く町民への呼びかけを続けた結果、最終的には帰還者向けの災害公営住宅、移住者も入居できる再生賃貸住宅とも、すべて埋まった。新たな入居者を募集すると定員の倍以上の申し込みがあるそうで、高橋さんは「駅周辺の下野上地区も帰還困難区域の指定が解除となり、町民の帰還の意思が復活してきた」と感じている。

学校が新設され子どもが帰ってくる

さらにこの春、義務教育学校「大熊町立 学び舎 ゆめの森」が開校するのに合わせて、子育て支援住宅も新設。4人家族を想定した3LDK、庭付きの2階建て。子どもに目が届きやすい動線や、間取りがフレキシブルに変えられる子ども部屋といった工夫のほか、公営住宅としては画期的なZEH(ゼッチ)住宅を採用。太陽光発電だけでなく地熱も利用して省エネを実現し、冬暖かくて夏涼しい快適な住まいとなっている。

「この町にもようやく子どもの声が聞こえるようになるのが楽しみです」と小竹さんは目を細める。「学校から歩いてすぐの場所に住宅があります。庭もあるし、公園もある。ここならのびのびと子育てができると思います」

その義務教育学校「大熊町立 学び舎 ゆめの森」はどのような学校を目指しているのだろう。大熊町教育総務課指導主事の志賀仁さんに伺った。

「ここは認定こども園と義務教育学校、預かり保育、学童保育を一体にした施設です。0歳から15歳まで一貫して教育する、地域に開かれたまったく新しい学校をつくります。施設の中心には図書ひろばを置き、子どもたちが好きなことを探究できる環境を整備。外部のさまざまな人材との連携も図りながら、大熊町のまちづくりにもかかわっていきます」

学校は今年4月に開校し、校舎が完成するまでの1学期は、住民福祉センターや町役場などを使って授業を行う。いよいよこの春、避難先の会津若松市で学んでいた子どもたち7人が、大熊町に戻ってくる。復興がまた一歩、進んでいく。

「下野上地区には住宅だけでなく分譲地も整備する予定」と話す大熊町の高橋さん。

「下野上地区には住宅だけでなく分譲地も整備する予定」と話す大熊町の高橋さん。 「新しい学びをつくる新しい学校。ここで働く教師たちもやる気にあふれています」と抱負を語る大熊町の志賀さん。

「新しい学びをつくる新しい学校。ここで働く教師たちもやる気にあふれています」と抱負を語る大熊町の志賀さん。下野上地区にも復興の槌音が響く

震災前、大熊町の中心だったのが、大野駅のある下野上地区だ。駅前には商店街があり、役場や病院もここにあった。住宅が立ち並び、周囲には名産の梨畑が広がっていたそうだ。現在はほぼ更地が広がっているこの大野駅西側エリアを、大熊町の第二の復興拠点とするための整備が始まっている。

この地区を担当するURの楠 彰太は、「来年12月、このエリアに産業交流施設などの施設を大熊町が整備する計画で、URはそれに向けた基盤整備だけでなく、建築物整備の支援、商業施設にどういう業種に入ってもらうかといったソフト支援も行っていきます」と話す。

ここでも大川原地区と同様の難しさがあるといい、楠は「普通のまちづくりは、1あるまちを、どう2や3に強化するかを考えますが、ここはいったんゼロになったところを、どう再生していくかという、これまでのまちづくりとは異なる難しさがあります。町役場の方と対話しながら、どういうまちにしていくかを常に考え、知恵を出し合いながら進めていきたい」という。

住宅は来年4月の入居開始を目標に、今年4月から設計が始まる。同時にそこに住む人たちの働く場づくりも進めていく。URは町とともに企業誘致のための協議・調整なども担当し、これらの事業を支えている。

URによる基盤整備事業が続く大熊西工業団地。ここから新たな雇用が生まれることに期待が寄せられている。

URによる基盤整備事業が続く大熊西工業団地。ここから新たな雇用が生まれることに期待が寄せられている。 手前がJR常磐線の大野駅。駅の西側に広がる下野上地区が、第二の復興拠点となる。

手前がJR常磐線の大野駅。駅の西側に広がる下野上地区が、第二の復興拠点となる。 下野上地区に昨年誕生した「KUMA・PRE」。復興が進む大熊町のにぎわい創出と、情報発信の拠点だ。

下野上地区に昨年誕生した「KUMA・PRE」。復興が進む大熊町のにぎわい創出と、情報発信の拠点だ。工業団地を造成し働く場を生み出す

三つ目の復興拠点となるのが、大熊西工業団地だ。大川原地区から車で5分ほどの場所にある山を拓き、24(令和6)年度末までの完了を目標に、約20ヘクタールにわたる工場用地の基盤整備が行われている。この事業を担当するURの藤山颯也は、「町に人々が戻ってくるためには、働く場所をつくることが重要で、そのためにもここに工業団地を造ることは意義のあること。工業団地の整備によって大熊町に人が定着し、まちに活気が戻るよう、整備を進めていきます」と話す。

幸いなことに、ここにはトヨタ自動車やENEOSをはじめとする複数の企業が加盟する次世代グリーンCO2燃料技術研究組合が、バイオマス燃料製造の実証研究施設を造ることが決定した。基盤整備と並行してこの施設の建設も進められ、来年10月の供用開始を目指しているという。ここが稼働すれば、地元雇用が生まれるだけでなく、関係人口の増加も予想される。大熊町のいっそうの活性化が期待されている。

震災前の下野上地区には、見事な花を咲かせる桜並木が続いていたそうだ。今では桜を見ることはできないが、新しい大熊町には新しい花のつぼみがたくさんそろい、いっせいに開花するときを待っている。花が咲き誇るときまで、ずっと見守っていきたい。

URの楠は、「仕事とはいえ、自分も大熊町の関係人口の1人になれたことが大きな財産」と話す。

URの楠は、「仕事とはいえ、自分も大熊町の関係人口の1人になれたことが大きな財産」と話す。 「新しいまちに以前の活気が少しでも戻るよう、ハード整備から人口定着に発展するよう支援したい」と話すURの藤山。

「新しいまちに以前の活気が少しでも戻るよう、ハード整備から人口定着に発展するよう支援したい」と話すURの藤山。【武田ちよこ=文、菅野健児=撮影】

【特集】ゼロからのまちづくりが一歩ずつ進み始めた 福島県大熊町

少しずつ新しいまちが動き出している大熊町。復興の拠点となる大川原(おおがわら)地区では人々の暮らしが営まれ、かつての町の中心だった下野上(しものがみ)地区にも、復興の槌音が響き始めた。大熊西工業団地の造成も進んでいる。大熊町の三つの復興拠点の“今”を訪ねた。

少しずつ新しいまちが動き出している大熊町。復興の拠点となる大川原(おおがわら)地区では人々の暮らしが営まれ、かつての町の中心だった下野上(しものがみ)地区にも、復興の槌音が響き始めた。大熊西工業団地の造成も進んでいる。大熊町の三つの復興拠点の“今”を訪ねた。【特集】人が暮らし、動き始めたまち ここにはたくさんのチャンスがある 福島県双葉町

2022(令和4)年8月30日、双葉町の特定復興再生拠点区域全域の避難指示が解除された。9月5日には双葉駅前に双葉町役場新庁舎が開庁。町営住宅への入居が進んで人々の暮らしが戻り始め、新たな一歩を踏み出した双葉駅周辺を訪ねた。

2022(令和4)年8月30日、双葉町の特定復興再生拠点区域全域の避難指示が解除された。9月5日には双葉駅前に双葉町役場新庁舎が開庁。町営住宅への入居が進んで人々の暮らしが戻り始め、新たな一歩を踏み出した双葉駅周辺を訪ねた。特集バックナンバー

UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]

UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。

冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。

![URPRESS 2023 vol.73 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress73/jni4dd0000003q5w-img/header_73.png)