【特集】UDC信州に参画 県内自治体のまちづくりを伴走しながら支える

長野県と包括連携協定を結んだURは、同時にUDC信州にも参画。

県内各自治体から寄せられるまちづくりの課題に、公・民・学が連携して向き合っている。

広域をカバーするUDC信州がスタート

美しい山々や湖など、豊かな自然が魅力の長野県。2017(平成29)年度に総合5カ年計画「しあわせ信州創造プラン2.0」を策定した長野県は、未来に続く魅力あるまちづくりの実現のために、翌年、URと「まちづくり支援に係る包括連携協定」を締結した。

「長野県には77の市町村、14の郡があり、自治体が抱えている課題はさまざまです。それぞれの現場に即したまちづくりを進めるとともに、まちづくりに携わる人材を育成したいとの思いから、そのノウハウのあるURさんに支援をお願いしました。さらに連携協定締結後にはUDC信州を立ち上げ、そこにURの方に参加してもらうことにしたのです」

元は足袋屋さんだったという建物をリノベーションした快適なオフィス。

元は足袋屋さんだったという建物をリノベーションした快適なオフィス。現在、UDC信州のチーフコーディネーターを務める長野県建設部都市・まちづくり課の河原輝久さんがこう説明する。

UDC(アーバンデザインセンター)はまちづくりのための公・民・学連携のプラットフォームで、全国各地のまちづくりを支援している。全国に23拠点あるなかで、UDC信州は全国初の広域型UDCとして19年8月にスタートした。参画したのは地元長野の情報誌を制作する(株)まちなみカントリープレス、東京大学と信州大学、長野県とURだ。現在6名のコーディネーターが常駐し、県内各自治体から寄せられるさまざまな相談と向き合っている。

UDC信州のオフィスは、善光寺に向かう中央通りに立つ築95年の建物だ。

UDC信州のオフィスは、善光寺に向かう中央通りに立つ築95年の建物だ。

課題を俯瞰してフラットに見直す

「自治体からは、例えば駅前ににぎわいをつくるにはどうしたらよいか、といった相談が寄せられます。でも、ちょっと待ってください、にぎわいって何でしょう。本質的な課題は何ですかと、私たちはフラットな状態に戻して考えることから始めます。その自治体が目指すべきところはどこか、そのまちに本当に必要なものは何か。まずそこから一緒に考えるのです。そこで方針が決まれば、その先に必要な手法や制度を紹介することができます」

UDC信州コーディネーターの倉根明徳さんはこう説明する。

「UDC信州の強みは、外からの目線で課題を俯瞰して見ることができる点だと思います。ある地域の課題を解決するために、他の地域の事例を紹介することができるように、広域での連携や、庁内の他部局との連携などを提案し、つなぐこともできます」と河原さん。

「さらにURがこれまで手掛けてきた都市再生やまちづくりに関する経験値が加わることで、より現実的な視点をもたらすことができます。そこにURが参画する意味があると思います」とURから県に出向し、UDC信州でコーディネーターを務める西沢和生は説明する。

UDC信州のメンバー。左から、コーディネーターの征矢さん、チーフコーディネーターの河原さん、コーディネーターの倉根さん、URの西沢。

UDC信州のメンバー。左から、コーディネーターの征矢さん、チーフコーディネーターの河原さん、コーディネーターの倉根さん、URの西沢。

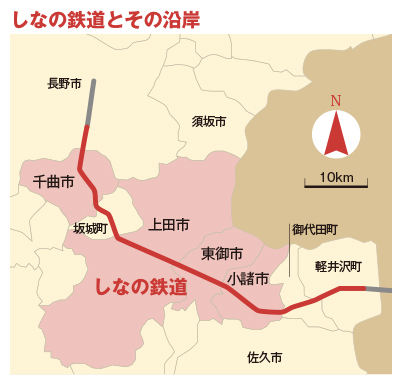

JRの軽井沢駅と篠ノ井駅間を結ぶ第三セクターの鉄道がしなの鉄道、通称「しなてつ」。この沿線にある4市からの相談を受け、沿線の回遊性を向上させる取り組みが進んでいる。

JRの軽井沢駅と篠ノ井駅間を結ぶ第三セクターの鉄道がしなの鉄道、通称「しなてつ」。この沿線にある4市からの相談を受け、沿線の回遊性を向上させる取り組みが進んでいる。 上田駅や屋代駅からシェアサイクルで行くことができる千曲川河畔には、懐かしい田園風景が広がっている。

上田駅や屋代駅からシェアサイクルで行くことができる千曲川河畔には、懐かしい田園風景が広がっている。4つの市の課題に鉄道沿線の広域で対応

UDC信州が現在手掛けている案件のひとつ「しなの鉄道沿線地域の回遊性向上プロジェクト」をみてみよう。長野県屈指の観光地で、避暑地としても名高い軽井沢と、篠ノ井駅の間には、第三セクターのしなの鉄道が走っている。この沿線の小諸市、東御市、上田市、千曲市から、それぞれ相談を受けたUDC信州。市街地の再生、観光振興、公共施設の利活用など、各市の課題はバラバラだった。

UDC信州では、それぞれの相談に対応しつつ、この4市がしなの鉄道沿線にあることに着目。「交通」と「回遊性」を軸に広域で解決できないかと考え、広域プロジェクト企画「しなの鉄道沿線地域の回遊性向上プロジェクト」を提案した。

軽井沢には年間870万人もの人が訪れるが、人の流れがそこで止まってしまっている。

「この沿線には観光地が多数あるものの、駅とそこをつなぐ二次交通がないことで、その魅力が発信しきれていないことが課題でした」と倉根さんが説明する。

そこで4市としなの鉄道、UDC信州の6団体で勉強会を始め、沿線の回遊性向上について議論。その結果、「駅からの二次交通を整備することが沿線の魅力アップにつながる」という仮説を立てた。

こうして昨年7月から始まったのが、上田市、千曲市広域シェアサイクル社会実験だ。

上田市、千曲市でシェアサイクルを活用

東京などでシェアサイクル事業を展開しているドコモ・バイクシェアサービスを利用。60台の電動アシスト付き自転車を、駅をはじめ両市10カ所のポートに用意して、観光客や市民の皆さんに自由に利用してもらおうという取り組みだ。利用状況を確認しながら、この実験を6カ月間続けた。

上田市都市計画課の東城雄飛(ゆうひ)さんは、「スタート直後は新型コロナの影響で利用者が少なかったのですが、昨秋から徐々に増え始めました。利用者の1/4は東京から来られていて、東京で同じシェアサイクルを利用している人もいました。上田駅で借りて上田城まで行く人が多く、途中でまちなかに立ち寄っている様子も見られます。まだ少ないですが、地元の人も利用しています。地元市民と観光客の利用が併存することが理想です」と話す。

昨年10月24日と31日には、「真田幸村公と行く! まちなか電動アシスト付きサイクル体験」と銘打ったツアーも開催された。ツアーに参加した人たちは、上田市内の主な見どころを自転車でのんびり回り、他では味わえない体験を楽しんだ。

今回の社会実験で上田市、千曲市の各所にシェアサイクルのポートがつくられた。

今回の社会実験で上田市、千曲市の各所にシェアサイクルのポートがつくられた。 昨年10月31日に行われた「真田幸村公と行く!まちなか電動アシスト付きサイクル体験」。信州上田おもてなし武将隊の真田幸村公がガイド役となり、自転車で市内の観光ポイントを回った。

昨年10月31日に行われた「真田幸村公と行く!まちなか電動アシスト付きサイクル体験」。信州上田おもてなし武将隊の真田幸村公がガイド役となり、自転車で市内の観光ポイントを回った。 上田市のシンボル、上田城跡で幸村公から城の説明を受けるツアー参加者たち。

上田市のシンボル、上田城跡で幸村公から城の説明を受けるツアー参加者たち。サポートに徹して自走を促す

東城さんはこの実験を通じて千曲市の担当者と緊密に連絡を取るようになった。また、日本遺産の塩田平を回るモデルコースの検討など、上田市独自の動きも生まれ始めている。UDC信州の仕事は、そのベースづくり。

「われわれはあくまでサポートです。最終的には自治体だけで自走できるよう、伴走していきます」とUDC信州コーディネーターの征矢 悠(そや ゆう)さん。

河原さんも「自治体の人たちと本音で向き合うと、皆さん地元を何とかしたいと熱く思っていることがわかります。その思いを受け止め、そのための軸をつくるのがUDC信州の仕事なのです」と話す。

UDC信州のオフィスは、築95年の建物にある。その価値に気づき、新たな命を吹き込んで活用する姿勢は、UDC信州の活動と重なるようだ。

「UDC信州には、レンタサイクルの今後について相談して、そこからシェアサイクルへと舵が切られました」と話す上田市の東城さん。

「UDC信州には、レンタサイクルの今後について相談して、そこからシェアサイクルへと舵が切られました」と話す上田市の東城さん。

しなの鉄道沿線・小諸市でのまちなかの魅力向上作戦

ビジョン策定に向けて現状を把握するお手伝い

「小諸城址 懐古園」で有名な長野県小諸市。ここはコンパクトシティ施策※の実施第1号のまちでもある。URは2017(平成29)年、コンパクトシティ実現に向けたまちづくりを支援するため、小諸市、URリンケージ(URグループ会社)と基本協定を結んだ。

小諸市のコンパクトシティ構想は、公共交通の利便性が高く、コアとなり得る中心市街地に計画的に生活サービス機能を誘導し、周辺地域との間を有機的な公共交通網で結ぶというもの。人口減少社会に対応した、持続可能なまちを目指したものだ。

すでに市では公共施設の再編が進み、まちの中心部に大きなコアが生まれている。市役所、図書館、市民ホールが一体整備され、その隣には総合病院が移転。スーパーや福祉施設、公共施設などが集まった複合型中心拠点誘導施設「こもテラス」も昨年オープンした。

郊外と中心部を結ぶデマンド型交通も導入され、予約制相乗りタクシー「こもろ愛のりくん」が運行中。利用者は増加しているという。

小諸市のコア部分。左から商工会議所、市役所、図書館と看護学校が集まっている。

小諸市のコア部分。左から商工会議所、市役所、図書館と看護学校が集まっている。 デマンドタクシー「こもろ愛のりくん」。

デマンドタクシー「こもろ愛のりくん」。 小諸城の大手門。この先の三の門から本丸にいたる城の中核部分が懐古園だ。

小諸城の大手門。この先の三の門から本丸にいたる城の中核部分が懐古園だ。URの松田七海は、こう話す。

「市ではこれからのまちなかの姿を、未来ビジョンとして策定するべく検討を行っています。でも、市とURだけが机上でつくっても、まちには根付きません。市内には江戸時代に栄えた北国街道があり、最近は移住して街道沿いで起業する人もいます。そういった事業者の方から見たまちの魅力や、小さい頃から市内に住んでいる人々の声など、市民の声をもっと拾い、ビジョン作成に生かすことが課題です」

市とともに、まちなかで人がどのように回遊し、どれくらいの時間滞留しているかといった現状把握を行うなど、今後の展開を検討しているところだ。

「まちなかの魅力向上支援を目的に、事業者同士の連携や情報発信の仕組みづくりを行う『まちたねプロジェクト』を始め、URもその事務局の一員となっています」と、URの香月秀仁はまちなかのコンテンツに期待を寄せる。

一度故郷を離れた人が、再び戻ってくるまち。住んでみたいと選ばれるまちになるための小諸市の挑戦を、URグループとして強力にサポートしている。

URで小諸市を担当する松田(左)と香月。

URで小諸市を担当する松田(左)と香月。

※国交省の推進する「地方都市リノベ—ション事業」

【武田ちよこ=文、青木 登=撮影】

【特集】サッカーを核としたまちづくり その象徴となるスタジアムを改修中(静岡県藤枝市)

静岡県のほぼ中央に位置する藤枝市。サッカーを中心にまちづくりを進めるこの地で、いま藤枝総合運動公園のサッカースタジアムの改修に熱い期待が寄せられている。

静岡県のほぼ中央に位置する藤枝市。サッカーを中心にまちづくりを進めるこの地で、いま藤枝総合運動公園のサッカースタジアムの改修に熱い期待が寄せられている。【特集】歴史と文化、それに人を結び付け まちの活性化につなげたい(岡山県津山市)

岡山県北部の中心都市・津山市。津山城跡や古い町並みが残る歴史あるまちはいま、人口減少や空き店舗増といった問題を抱えている。市とまちづくり連携協定を結んだURは、問題解決のお手伝いに取り組んでいる。

岡山県北部の中心都市・津山市。津山城跡や古い町並みが残る歴史あるまちはいま、人口減少や空き店舗増といった問題を抱えている。市とまちづくり連携協定を結んだURは、問題解決のお手伝いに取り組んでいる。【特集】〝にぎやかそ〟を目指す小さなまちに新たな交流拠点が誕生(徳島県美波町)

徳島県の南部、太平洋に面した美波町は、漁業が盛んなまち。早くから防災と地域活性化に取り組んできたこのまちに、昨年URのサテライトオフィス「うみがめラボ」が誕生した。

徳島県の南部、太平洋に面した美波町は、漁業が盛んなまち。早くから防災と地域活性化に取り組んできたこのまちに、昨年URのサテライトオフィス「うみがめラボ」が誕生した。【特集】UDC信州に参画 県内自治体のまちづくりを伴走しながら支える(長野県)

長野県と包括連携協定を結んだURは、同時にUDC信州にも参画。県内各自治体から寄せられるまちづくりの課題に、公・民・学が連携して向き合っている。

長野県と包括連携協定を結んだURは、同時にUDC信州にも参画。県内各自治体から寄せられるまちづくりの課題に、公・民・学が連携して向き合っている。- LINEで送る(別ウィンドウで開きます)

特集バックナンバー

UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]

UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。

冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。

![URPRESS 2022 vol.68 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress68/hndcds0000001nb8-img/68_common_header.png)