宮城・福島震災復興支援本部から(2015年03月)

2015/3/28

南三陸町内の子どもたちを対象に造成地見学会を実施

3月28日(土)、一般社団法人南三陸町復興推進ネットワークにより、南三陸町志津川地区で行われている工事と将来のまちの姿を町内の子どもたちに伝えるために、「南三陸わらすこ探検隊」の造成地見学会が行われ、町内の小学生13人が参加しました。URからは南三陸復興支援事務所の山口裕敏が講師役として参加し、子どもたちからは「ヒゲ先生」の愛称で呼ばれていました。

<安全のため、児童にゼッケンとヘルメットを優しく着用させるヒゲ先生>

<安全のため、児童にゼッケンとヘルメットを優しく着用させるヒゲ先生> <普段は立ち入ることのできない造成地区を歩いて見学>

<普段は立ち入ることのできない造成地区を歩いて見学>造成地内でヒゲ先生は子どもたちに「URは、どのくらいの高さまで盛土をして、道路をどこに造るかなど、みんなの住むまちの将来を考える仕事をしています。今は工事中だけれど、将来は野球場と陸上競技場のある運動公園や商店街ができあがります」と、将来のまちの姿をわかりやすく説明しました。

<子どもたちにまちの将来像を説明するヒゲ先生(中央)>

<子どもたちにまちの将来像を説明するヒゲ先生(中央)> <商業エリア予定地周辺から志津川湾の見える方向を望む様子>

<商業エリア予定地周辺から志津川湾の見える方向を望む様子>住宅地として整備が進められている中央地区では、子どもたちは造成で大活躍している重機を目の前にして大はしゃぎ。

<大きな39.5tダンプトラックに興味深々の子どもたち>

<大きな39.5tダンプトラックに興味深々の子どもたち>URと一緒に講師役として参加した南三陸町CMJV事務所の田中充(みつる)渉外担当者は「重機で山の土を掘り起こし、造成地まで土を運んで、土をならして地面を造ります」と重機の役割を説明しました。

<子どもたちへ丁寧に説明をする南三陸町CMJV事務所の田中渉外担当者>

<子どもたちへ丁寧に説明をする南三陸町CMJV事務所の田中渉外担当者>続いてヒゲ先生からは「実は、今みんなが立っている地面は、目の前にある山の土を運んで造ったものです。目の前の山を削った後は、みんなのおうちが並ぶことになります」と、これから造られる住宅地の説明をしました。

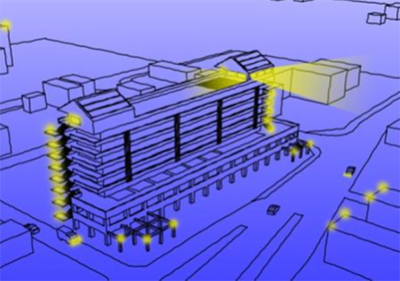

<中央地区の完成予想図を使い将来のまちの姿を説明するヒゲ先生>

<中央地区の完成予想図を使い将来のまちの姿を説明するヒゲ先生> <写真奥の山を掘削し、中腹にある看板下の赤いラインまで盛土して地面をならします>

<写真奥の山を掘削し、中腹にある看板下の赤いラインまで盛土して地面をならします>現場見学の最後には、子どもたちが今日勉強したことを新聞形式でまとめました。

<書き上げた新聞をお披露目してもらいました>

<書き上げた新聞をお披露目してもらいました>子どもたちからは「工事をして、山の土が住宅地や道路になることがわかった」、「ダンプなどの重機が大きくてびっくりした」、「これから南三陸町は明るいまちになってほしい」などの感想がよせられ、子どもたちにとって、今回の造成地見学会は工事や整備後のまちの様子について考える機会となったようです。

URのヒゲ先生こと山口は「将来のこの町の主人公は今日見学に来てくれた子どもたちです。我々はこの子たちが大人になった時に、「好きな町=南三陸町」と胸を張って言ってもらえるように仕事をしたい。そのためには、この町に関わる老若男女さまざまな方と、20年後、100年後の町の姿を考えていきたい」と講師を務めた感想を述べました。

<造成地見学の最後には子どもたちと講師、現場職員らで集合写真>

<造成地見学の最後には子どもたちと講師、現場職員らで集合写真>2015/3/21・22

新生・女川町の誕生!!!

3月21日(土)、新たな女川駅舎の開業とともに、JR石巻線の最後の不通区間であった浦宿(うらしゅく)-女川駅間が営業再開し、それに合わせて“女川まちびらき”の式典が実施されました。

<盛大なセレモニーとともに新女川駅舎は開業しました>

<盛大なセレモニーとともに新女川駅舎は開業しました>女川町の須田善明(よしあき)町長からは「4年前、津波により壊滅的な被害を受けた女川町だが、多くの方々の協力により、今日、女川駅の再開、そしてまちびらきの式典を行うことができた。協力いただいた皆さまへ感謝するとともに、多くの方々とこの喜びを分かち合いたい」と、喜びの言葉を述べられました。また「周囲を見てもらえればわかるように、女川町の復興はまだまだ途上であり、今後も引き続き復興に向けてまい進したい」と、力強い決意を表明されました。

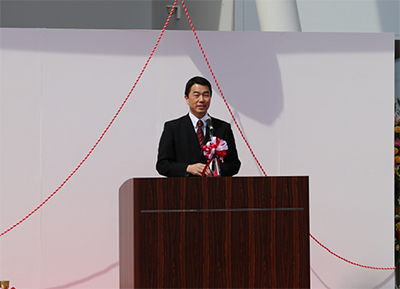

<喜びの表情であいさつをされる須田町長>

<喜びの表情であいさつをされる須田町長>宮城県の村井嘉浩(よしひろ)知事からは「この新しい駅舎が、にぎわいや活力にあふれる市街地創出を先導し、未来に羽ばたく豊かな女川町の創造に寄与してもらえればと思う。また、多くの生活の利便や観光、産業の促進にも寄与し、復興の弾みになることを期待する」と新しい駅舎の波及効果について期待を述べられました。

<祝辞を述べられる村井知事>

<祝辞を述べられる村井知事> <式典の終盤には坂(ばん)茂(しげる)さん(右から2番目)やURの上西(かみにし)理事長(1番右)も参加し、テープカットが行われました>

<式典の終盤には坂(ばん)茂(しげる)さん(右から2番目)やURの上西(かみにし)理事長(1番右)も参加し、テープカットが行われました>式典後には列車出発式が行われ、女川駅から出発する石巻線の列車を多くの地元住民の方々が見届けました。見送る方々の表情には、運転再開の喜びと、復興への希望が満ち溢れていました。

<女川駅のホームには溢れかえるほどの人が集まり、出発する列車を見送りました>

<女川駅のホームには溢れかえるほどの人が集まり、出発する列車を見送りました> <地元の中学生らも旗を振って列車を見送っていました>

<地元の中学生らも旗を振って列車を見送っていました>出発式の後には、この日最後のイベントとして、“津波伝承 女川復幸男”が開催されました。これは、「津波が来たら高台へ逃げる」という津波避難の基本を後世へ伝えるため、「逃げろ!!」の掛け声を合図に高台に向けて駆け上がるというイベントです。毎年、兵庫県西宮神社で行われている「福男選び」を模しているため「復幸男」と命名されています。

今年のコースは、完成したばかりの新女川駅舎前のスタート地点から、新たに整備された道路を駆け上がり、女川町役場前のゴール地点へ向けた約350mの坂を駆け上がるものです。

<3時32分のスタートの瞬間を待つランナーたち。合図の時間は4年前に女川町へ津波が到達したとされる時間でもあります>

<3時32分のスタートの瞬間を待つランナーたち。合図の時間は4年前に女川町へ津波が到達したとされる時間でもあります> <「逃げろ!!」の合図で駆け出すランナーたち。UR職員(中央)もヘルメット姿で参加しました>

<「逃げろ!!」の合図で駆け出すランナーたち。UR職員(中央)もヘルメット姿で参加しました>今年の復幸男には、千葉県松戸市から参加した中学校教諭の高田さんが選ばれました。

<復幸男に選ばれ、ヒーローインタビューを受ける高田さん>

<復幸男に選ばれ、ヒーローインタビューを受ける高田さん>女川町は、駅舎が完成し、石巻線も運転再開するなど、復興に向け大きな通過点へ到達しましたが、復興のゴールはまだ先にあります。

URは今後も女川町の復興を全力で支援してまいります。

2015/3/9

塩竈(しおがま)市浦戸諸島の野々島地区災害公営住宅が竣工!

3月9日(月)、塩竃市浦戸諸島のひとつである野々島で、浦戸野々島地区災害公営住宅が竣工し、入居式と入居祝賀会を開催しました。

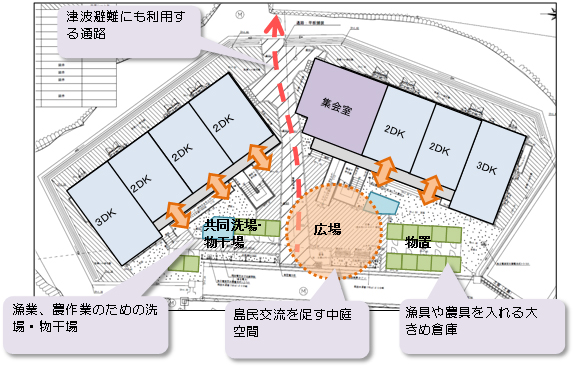

URは、浦戸諸島では野々島の他に桂島、寒風沢、朴島の4島で災害公営住宅の建設を進めています。2月26日の桂島災害公営住宅第1期入居開始に続き、当地区では木造共同住宅2DK(11戸)、3DK(4戸)の合計15戸で入居が始まります。

浦戸諸島の災害公営住宅を設計するにあたっては、URが塩竈市から施行要請を受けた当初の平成25年度から、島の生活様式に合った間取り・屋外計画となるように入居予定者の島民のみなさんと意見交換を重ねてきました。

野々島の復興とコミュニティの拠点づくりを計画のコンセプトに、島民同士の交流を促す広場を各住戸の目の前に整備し、併せて津波がきた際の避難に利用する通路を敷地中央に整備しています。

また、海苔や牡蠣養殖等の漁業に携わり、家庭菜園を営む島民の方が非常に多いということから、共同洗場・物干場と、漁具・農具を入れる大きめの倉庫を設置しました。

<住棟の配置プラン>

<住棟の配置プラン> <広場を囲むように2棟の集合住宅を配置することで、島民の交流を促します>

<広場を囲むように2棟の集合住宅を配置することで、島民の交流を促します> <倉庫の脇に設置された共同洗場と物干場>

<倉庫の脇に設置された共同洗場と物干場>住宅プランでは、島民の方たちに馴染みのある田の字型を基本とした間取りを採用し、部屋の広さと風通しの良さを確保しました。

<田の字型を基本とした住宅プラン(2DK)>

<田の字型を基本とした住宅プラン(2DK)> <風通しを確保するため、縁側から反対側の洋室の窓まで一直線に配置。また、島民の意見を反映し、和室の引き戸上には神棚置場を設置>

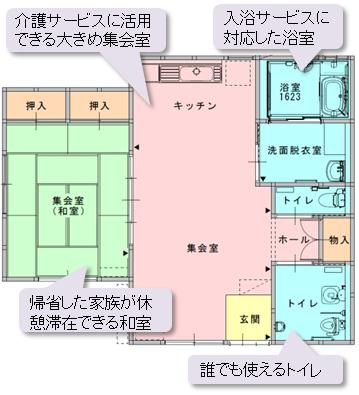

<風通しを確保するため、縁側から反対側の洋室の窓まで一直線に配置。また、島民の意見を反映し、和室の引き戸上には神棚置場を設置>集会室は、将来的に介護サービスを提供できるよう、部屋を大きくし浴室・洗面脱衣室を設置しました。集会室の浴室や和室は、帰省した入居者のご家族の休憩・滞在にも利用されます。

<集会室プラン>

<集会室プラン> <介護サービスも提供できるよう、大きめに作られた集会室>

<介護サービスも提供できるよう、大きめに作られた集会室> <集会室(和室)>

<集会室(和室)> <入浴サービスの提供を想定して、通常より多くの手すりを設置>

<入浴サービスの提供を想定して、通常より多くの手すりを設置>当日は時々小雨が降るあいにくの天気でしたが、式典と祝賀会の準備を島民のみなさんと、塩竈市、URの職員で一緒に行い、手作り感のあるイベントとなりました。

<島民のみなさんとUR職員らが協力して会場を設営>

<島民のみなさんとUR職員らが協力して会場を設営> <祝賀会の食事を野々島区婦人会の方々に用意していただきました>

<祝賀会の食事を野々島区婦人会の方々に用意していただきました>入居式には入居予定者を含めた島民など約100人が参加しました。

オープニングは、野々島の花火師さんのご好意で打ち上げられた花火を皮切りに、浦戸第二小学校の児童による「浦戸あっぱれ太鼓」が披露されました。

<「ソ~レ!」のかけ声で元気よく、息もぴったりあった演奏でした>

<「ソ~レ!」のかけ声で元気よく、息もぴったりあった演奏でした>開会の挨拶では佐藤(あきら)昭塩竈市長より「震災から本日にいたるまで、仮設住宅などに身を寄せてご不便な生活を強いられてきた方々については、大変なご苦労をおかけした。

新たらしい災害公営住宅に入居してもらって、以前のように一致団結して一時も早く元の浦戸に戻ってほしい」と被災された島民の方への想いのこめられた言葉で挨拶されました。

<挨拶される佐藤市長>

<挨拶される佐藤市長>その後、URの稲垣満宏(みつひろ)宮城・福島震災復興支援本部長から佐藤市長へ、佐藤市長から入居者代表の鈴木さんへと鍵の引渡が行われました。

<写真左から佐藤市長、入居者代表の鈴木さん、稲垣本部長>

<写真左から佐藤市長、入居者代表の鈴木さん、稲垣本部長>続いて、野々島区を代表して鈴木虎雄(とらお)野々島区長より「当地区での工事は離島という立地であり大変だったと思う。

市やURには島民の生活にあった住まいづくりのため、島民との意見交換会に何度も足を運んでもらい大変感謝している。

島民の意見を反映していただいた災害公営住宅ができあがって、入居予定者は新しい生活を楽しみにしている。

これから、野々島で受け継がれた島民相互のつながりを、この災害住宅を中心として増していきたい」と当地区災害公営住宅の竣工の喜びと、野々島の生活の再建に向けた思いを述べられました。

<あいさつされる鈴木区長>

<あいさつされる鈴木区長>入居式を終えたら、次は入居祝賀会です。鈴木区長、佐藤市長、佐藤英治塩竈市議会議長、UR稲垣本部長、施工会社であるヤマムラ・共和建工JVの中村代表により鏡開きが行われ、完成したばかりの集会室では参加者の方々が婦人会のみなさんが腕を振るった赤飯や豚汁などの手料理を囲んで、入居を盛大に祝いました。

入居予定者の方からは「木の良い香りがする素晴らしい住宅に住めることになりうれしい」「島に戻れて仲間たちと暮らせることが楽しみ」などの喜びの言葉を聞くことができました。

<鏡開き後、参加者のみなさんで入居を祝い乾杯!>

<鏡開き後、参加者のみなさんで入居を祝い乾杯!> <浦戸第二小学校の児童による歌、演奏の披露。大人も笑顔で手拍子>

<浦戸第二小学校の児童による歌、演奏の披露。大人も笑顔で手拍子>式典終了後、片づけを終えて帰路に就こうとしていたところ、なんと、浦戸第二小学校のみなさんから「災害公営住宅を建設してくださってありがとうございました。

浦戸の復興はまだまだですが、僕たち私たちは元気な浦戸をつくっていきます!」とお礼の言葉をもらいました。

礼儀正しく、たくましく、そして力強い言葉にUR職員一同は感激するとともに、更なる復興へ、一層尽力しなければならないと奮い立たせてもらいました。

<浦戸第二小学校の児童からのお礼の言葉。UR職員からもお礼とこれからの復興に向けた固い決意の言葉をお返ししました!>

<浦戸第二小学校の児童からのお礼の言葉。UR職員からもお礼とこれからの復興に向けた固い決意の言葉をお返ししました!>URは引続き、塩竃市の復興に全力で取り組んで参ります。

<入居式後の集合写真>

<入居式後の集合写真>2015/3/8

石巻市営大街道西第二復興住宅の内覧会

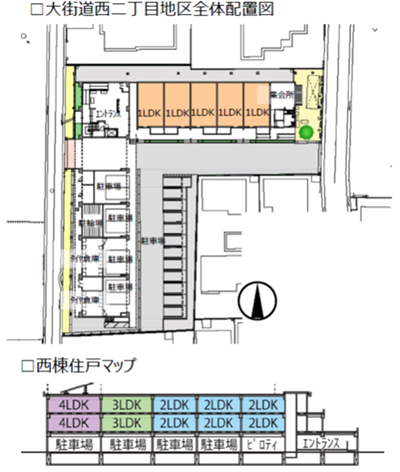

URは、石巻市内において9地区(計436戸)で災害公営住宅の建設を進めています。このうち石巻市営大街道西第二復興住宅が、3月31日(火)にURとしては市内初の竣工・引渡しを迎えることになりました。それに先立ち、3月8日(日)、入居予定者を対象とした内覧会を開催しました。

はじめに、近くの小学校体育館で入居者説明会が開かれました。URは集会所や駐車場など共用部分の使用方法について、説明しました。

<入居者の皆さんに説明するUR職員>

<入居者の皆さんに説明するUR職員>

<ふれあいの場のイメージ>

<ふれあいの場のイメージ>ふれあいの場のベンチには、非常時にかまどとして使える「かまどベンチ」と、トイレになる「トイレベンチ」を設置しました。

<かまどベンチ(2脚(左))とトイレベンチ(右奥)>

<かまどベンチ(2脚(左))とトイレベンチ(右奥)> <かまどベンチの使用イメージ>

<かまどベンチの使用イメージ>2階には防災備蓄倉庫と蓄電池を備えました。

蓄電池により、非常時には廊下など共用部分の夜間照明を確保します。

<非常時の夜間照明イメージ>

<非常時の夜間照明イメージ>また、3階屋上は一時避難場所にもなります。

<3階屋上>

<3階屋上>住戸内は、全戸バリアフリーです。特に、1LDKタイプの住戸は東西通り抜け通路のある南側に玄関やバルコニーを配置することで、周囲からの見守り効果やコミュニティー形成を促すなど、高齢者の生活に配慮しています。

<1LDKタイプの部屋の玄関とバルコニー>

<1LDKタイプの部屋の玄関とバルコニー>内覧されたご夫婦は、「すごくきれいで、新生活が楽しみ」とうれしそうに、小学生のお子さま連れのご家族は、「これから落ち着いて生活できる。学校にも近くて安心だ」と安堵した様子で話してくださいました。

<入居予定者に説明するUR職員>

<入居予定者に説明するUR職員> <小さなお子さまにとっては、新たな遊び場でもあります>

<小さなお子さまにとっては、新たな遊び場でもあります>URは平成27年度中に、石巻市内で6地区235戸の災害公営住宅の竣工を予定しています。新たな住宅で被災者の皆さまのたくさんの笑顔が見られるよう、引き続き全力で取り組んでまいります。

2015/3/7

いわき市内で「復興さくらの会」第1回記念植樹祭

3月7日(土)、「復興さくらの会」による第1回記念植樹祭がいわき市内の豊間・薄磯・沼ノ内の3地区で行われました。

「復興さくらの会」は、東日本大震災で甚大な被害を受けた豊間、薄磯、薄磯に隣接する沼ノ内の3地区が共同で各地区に桜を植栽し、震災復興の足跡として後世に残していくことを目的に、平成26年6月に発足した会です。同会では、最終的に3,000本もの桜を各地区内の防災緑地などに植樹し、この一帯を桜の名所として地域振興しようと計画しています。

当日は、あいにくの天気でしたが、清水敏男いわき市長をはじめ、今回植樹する桜を寄贈したNPO法人「育桜会」、「日本花の会」のメンバーや地域住民ら約200人が参加し、塩害や病気に強い「大漁桜」を3地区合計で約80本植樹しました。

<桜を植える佐藤いわき復興支援事務所長(左)と最上いわき市豊間・薄磯CMJV事務所長>

<桜を植える佐藤いわき復興支援事務所長(左)と最上いわき市豊間・薄磯CMJV事務所長>植樹に先立ち、豊間災害公営住宅の集会所で式典が開催されました。同会の会長であり、豊間地区の区長でもある遠藤守俊(もりとし)さんからは「桜の植樹を通じて、豊間・薄磯・沼ノ内の復興を盛り上げていきたい」と、この取り組みへの意気込みが語られました。

<植樹祭への意気込みを語られる遠藤会長>

<植樹祭への意気込みを語られる遠藤会長>また、清水市長からは、「当地区はいわき市内でも特に津波で大きな被害を受けたところであり、復興も道半ばであるが、桜の植樹で地域がにぎわい、復興の一助になることを期待している」と、この取り組みへの期待を述べられました。

<祝辞を述べられる清水市長>

<祝辞を述べられる清水市長> <植樹する清水市長と遠藤会長、左手前は樹木医の木田都城子先生>

<植樹する清水市長と遠藤会長、左手前は樹木医の木田都城子先生> <植樹祭の最後には参加者らで記念撮影>

<植樹祭の最後には参加者らで記念撮影>桜が成長し、同地区で花見を楽しめる春が訪れる日を待ち遠しく思います。

URは今後もいわき市の復興に向け、尽力します。

2015/3/5

再開間近の女川駅舎を見学しました

3月5日(木)、津波被害からの営業再開を21日(土)に控えたJR石巻線女川駅舎のマスコミ向け見学会に参加しました。

新しい女川駅舎は、被災前の場所から内陸側に約200メートル移設され、高さも7~9メートル程度かさ上げされています。デザインしたのは、ニュージーランドの“紙の教会”をデザインし、平成26年3月に建築家にとって世界最高峰の栄誉とされる米プリツカー賞を受賞した建築家の坂茂(ばんしげる)さんです。坂さんは、女川町コンテナ仮設住宅の建設にも携わってきました。

<JR石巻線新女川駅ホーム端から駅舎を眺めた様子。駅舎の向こうにある景色に期待が高まります>

<JR石巻線新女川駅ホーム端から駅舎を眺めた様子。駅舎の向こうにある景色に期待が高まります>新しい女川駅舎は、その白い屋根が羽ばたくウミネコをイメージした膜屋根が特徴です。また、建物内外に木材を多用し、温かみのある建物となっています。

<新しい女川駅舎を駅前広場から眺めた様子。白い屋根が海や空の青に映えます>

<新しい女川駅舎を駅前広場から眺めた様子。白い屋根が海や空の青に映えます>駅の機能の他に温浴施設「女川温泉ゆぽっぽ」も備えています。女川温泉ゆぽっぽは、震災前、旧女川駅舎に隣接し地域の憩いの場として町民に親しまれていた町営の温浴施設です。震災で建物は津波で流されたものの、源泉は活きていたため、再建されることとなりました。

女川温泉ゆぽっぽの内側は、ヴェネチア・ビエンナーレ絵画部門で東洋人初の名誉賞を受賞した千住博(せんじゅひろし)さんが手がけたタイルアートと、JR九州のクルーズトレイン「ななつ星in九州」等を手がけた水戸岡鋭治(みとおかえいじ)さんのデザインが活きた、ぬくもりのある空間となっています。

<建物2階を横切る渡り廊下。突当り左右で男湯、女湯が別れています>

<建物2階を横切る渡り廊下。突当り左右で男湯、女湯が別れています> <脱衣所にもタイルアートがあります>

<脱衣所にもタイルアートがあります> <浴室。男湯と女湯は日替わりとなっており、両方の浴室のアートが楽しめます>

<浴室。男湯と女湯は日替わりとなっており、両方の浴室のアートが楽しめます> <休憩室は広い畳敷きのスペースになっていて、壁には千住さんと、「花」をテーマとして公募により寄せられた917点の作品との共作「家族樹」が大きく掲げられています>

<休憩室は広い畳敷きのスペースになっていて、壁には千住さんと、「花」をテーマとして公募により寄せられた917点の作品との共作「家族樹」が大きく掲げられています>当日は、浦宿(うらしゅく)-女川駅間の試験運転列車にも乗車でき、被災から4年以上不通であった電車がようやく再開し、女川町が復興への大きな一歩を踏み出したことを身を以て感じました。

<新しい女川駅ホームとJR石巻線車両>

<新しい女川駅ホームとJR石巻線車両> <新女川駅のホームを発ち、浦宿方面へ向かう試験運転列車>

<新女川駅のホームを発ち、浦宿方面へ向かう試験運転列車> <レールと車輪のこすれる音が沿線の方々へ運転再開への期待を高めます>

<レールと車輪のこすれる音が沿線の方々へ運転再開への期待を高めます>3月21日(土)のJR石巻線の浦宿-女川間の運転再開が間近に迫り、女川町のまちびらきへの期待が高まっています。

2015/3/1

いわき市豊間(とよま)・薄磯(うすいそ)地区で住民向け現場見学会の開催

3月1日(日)、URが復興支援を進めるいわき市豊間地区と薄磯地区で住民向け現場見学会を開催しました。

<塩屋埼灯台から望む豊間地区の様子>

<塩屋埼灯台から望む豊間地区の様子>両地区は、平成25年12月に着工し、1年3カ月が経過しました。この見学会は、普段は立ち入ることのできない両地区の日々変わりゆく現場の様子を住民の皆さんにご覧いただき、新たなまちがどのようになるのか実感していただこうと、URと豊間・薄磯震災復興JVが企画しました。

<薄磯地区の写真と完成予想図(イメージ)。高台となる○印まで登ります(写真)。写真と図の○印はほば同じ部分となります>

<薄磯地区の写真と完成予想図(イメージ)。高台となる○印まで登ります(写真)。写真と図の○印はほば同じ部分となります>

<豊間地区の写真と完成予想図(イメージ)。高台となる○印まで登ります(写真)。写真と図の○印はほぼ同じ部分となります>

<豊間地区の写真と完成予想図(イメージ)。高台となる○印まで登ります(写真)。写真と図の○印はほぼ同じ部分となります>当日は途中小雨が降るあいにくの天気でしたが、薄磯地区約30人、豊間地区約20人の住民の皆さんにご参加いただきました。

はじめに、URいわき復興支援事務所の佐藤秀城(ひでき)所長があいさつをし、工事現場内に入る上での注意事項を説明した後、早速高台へ向かいました。

<あいさつするUR佐藤所長>

<あいさつするUR佐藤所長> <工事内容を説明するUR佐藤所長。左上の看板にある赤い線が将来の地盤高(TP+18.5m)となります(薄磯地区)>

<工事内容を説明するUR佐藤所長。左上の看板にある赤い線が将来の地盤高(TP+18.5m)となります(薄磯地区)>現場内は足元が悪かったり、急な斜面があったりしますが、参加者の皆さんは普段入れない場所とあって、興味津々の様子で歩みを進めていました。

<宅地予定地へ向かう参加者の皆さん(写真上は薄磯地区、下は豊間地区)>

<宅地予定地へ向かう参加者の皆さん(写真上は薄磯地区、下は豊間地区)>坂道を登り、高台にたどり着いたところで事業概要について説明をしました。

<薄磯地区の高台から見渡した低地部。高台は、この時点で高さはTP+約35m。これからもっと山を削り、あと約15m下げます。>

<薄磯地区の高台から見渡した低地部。高台は、この時点で高さはTP+約35m。これからもっと山を削り、あと約15m下げます。> <豊間地区南側の高台から見渡した低地部。高台は、この時点で高さはTP+約45m。これからもっと山を削り、あと約25m下げます。>

<豊間地区南側の高台から見渡した低地部。高台は、この時点で高さはTP+約45m。これからもっと山を削り、あと約25m下げます。> <高台から低地部を眺める参加者(写真は薄磯地区)>

<高台から低地部を眺める参加者(写真は薄磯地区)>参加者から「まだ工事中だけど、新しいまちのイメージがわかってよかった」「高台に足を運び、十分な高さの宅地になることがわかった」などのご感想をいただきました。

<参加者からの質問に、その場で回答するUR職員>

<参加者からの質問に、その場で回答するUR職員>また、住民向け現場見学会が実施された前日の2月28日(土)、豊間地区では「豊間地区復興まちづくり説明会」が開かれました。

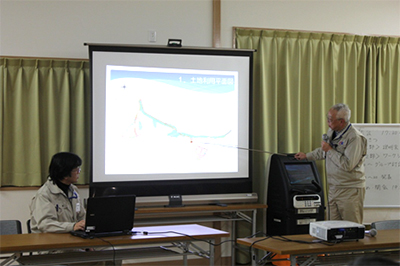

UR職員は、第1部で復興事業の進捗状況を説明し、第2部の住民グループ主催の「今後の復興まちづくりに向けたワークショップ」では、住民からの計画に関する質問に丁寧に答えるなどして、将来への不安を少しでも和らげていただけるよう心がけました。

<計画概要を説明するUR職員>

<計画概要を説明するUR職員> <住民ワークショップで参加者から出た質問に答えるUR佐藤所長>

<住民ワークショップで参加者から出た質問に答えるUR佐藤所長>