宮城・福島震災復興支援本部から(2014年09月)

2014/9/21

おながわ さんま収穫祭2014

前日の現場見学会に引き続き、9月21日(日)、秋晴れの空の下、URが復興市街地整備事業を実施している女川(おながわ)町中心部地区の一画で、「おながわ さんま収穫祭2014」が開催されました。

突然ですが、写真中央から上っている煙の正体が何かわかりますか。

実はこの煙、さんまを焼く炭火の煙なんです。おながわさんま収穫祭は震災前から毎年この時期に開かれる町の一大イベントで、被災後の水揚げ量の少ない中でも開催を続けてきました。この日は、5000尾ものさんま炭火焼と4000食ものすり身汁が無料で来場者に振る舞われました。

<多くのボランティアの方々により、次々と新鮮なさんまが焼かれました>

<多くのボランティアの方々により、次々と新鮮なさんまが焼かれました> <焼きたてアツアツのさんま。脂が乗っていて美味!>

<焼きたてアツアツのさんま。脂が乗っていて美味!>その他に生さんまの格安販売も実施され、詰めかけた多くの来場者によって、1000ケースもの生さんまが約1時間で売り切れとなる盛況ぶりでした。

会場内ではさんまのほかにも旬の海産物や復興支援をしている地域のご当地グルメなどが軒を連ね、ステージでは地元小学生による太鼓の演奏や女川町のご当地ヒーローのリアス戦士イーガーショー、音楽ライブが行われました。

<女川産ホタテの炭火焼き>

<女川産ホタテの炭火焼き> <北海道からの出店>

<北海道からの出店> <小学生による太鼓の演奏>

<小学生による太鼓の演奏> <伝統の獅子舞とリアス戦士イーガーによる夢の共演!>

<伝統の獅子舞とリアス戦士イーガーによる夢の共演!> <会場も一体となって大盛り上がりの音楽ライブ>

<会場も一体となって大盛り上がりの音楽ライブ>URも女川町で取り組む復興市街地整備事業についてご紹介するため、おながわまちづくりJVと一緒にブースを出展させていただきました。

<ブースの様子。看板は工事用のものを活用。>

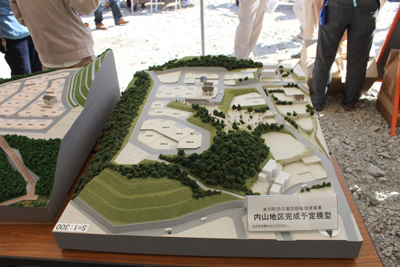

<ブースの様子。看板は工事用のものを活用。>ブースには盛土工事の工程のイラストや実際の工事の様子の写真をはじめ、街のシンボルの一つである新しいJR女川駅舎のイメージ図や土地造成後の地区完成予定模型などを設置しました。

<ブース内の様子>

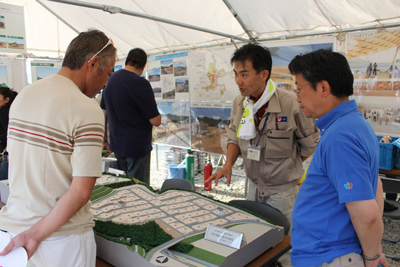

<ブース内の様子>ブースには300名以上の方が訪れました。来場者からは「新しい街がどのようになるのか」「自分はどこに住むことができるのか」といったさまざまな質問がありました。

<来場者に事業を説明する職員>

<来場者に事業を説明する職員> <将来を担う子どもたちにも詳しく説明>

<将来を担う子どもたちにも詳しく説明>収穫祭の最後には、さんまの大漁を祈る曲「さんまDEサンバ」を会場全体で歌い踊り、女川町の復興に向けて想いを一つにしました。

<地元中高生がステージに上がり、会場と一体となって「さんまDEサンバ!」>

<地元中高生がステージに上がり、会場と一体となって「さんまDEサンバ!」>2014/9/20

女川町中心部地区で現場見学会を開催

9月20日(土)、URが復興支援を進める女川町中心部地区において、着々と進む工事の様子を間近でご覧いただき、復興への歩みを実感していただきたいと、3回目となる現場見学会を開催しました。

<会場の様子>

<会場の様子>はじめに、50tダンプトラックへの試乗コーナーです。

これらの重機は、他の市町の復興現場でも活躍していることはこれまでも復興支援だよりでお伝えしてきました。重機の大好きな子どもたちには、大人気です。

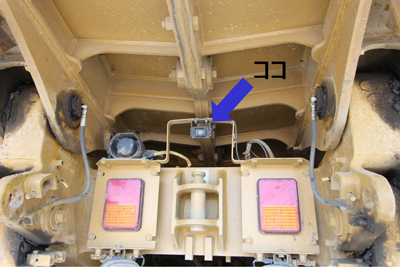

運転席から右側フロント部分を映した写真です。改めて気づいたのは、ミラーの多さ。片側に3枚もあります。

それでも真後ろは見えないので、バックモニターが付いています。

次にバスツアーで、現場内の地区全体が一望できる高台と建設中のJR女川駅舎付近に向かいます。

高台からは山を切り崩している造成現場やJR石巻線の線路敷設の様子、女川港までを見ることができます。

<現在>

<現在>昨年の10月と比べて、左側の山は削られ、工事が進んでいる様子がわかります。

<昨年10月時点>

<昨年10月時点> <女川駅舎の模型に興味津々な子どもたち>

<女川駅舎の模型に興味津々な子どもたち>建設中のJR女川駅舎です。

ここには被災前もあった温泉施設『ゆぽっぽ』も併設されます。設計は、建築界のノーベル賞と言われるプリツカー賞を今年受賞された坂茂(ばんしげる)さんです。屋根は鳥が翼を広げている様子をイメージしたものだそうです。来年3月の開業に向けて、急ピッチで工事が進められています。

現場には屋根の構造の一部のモデルが設置してありました。

<昨年10月時点>

<昨年10月時点>そして、この日の目玉は現場内で土砂の運搬を担っている50tダンプトラックの走行体験です。とても貴重な機会だったので、動画に収めました。

運転席の高さは約3m。場内は時速20~30kmで走行していましたが、高さのせいか外から見ているよりも揺れが大きく感じられ、普通車では味わえない迫力がありました。

参加者に話を聞くと、「少しずつだけど、新しいまちの様子が見えてきたことが嬉しい」と感想を話してくれました。

<展示ブースには将来の駅周辺の模型を設置>

<展示ブースには将来の駅周辺の模型を設置>夜には、翌日(9月21日)開催の「おながわさんま収穫祭2014」前夜祭として、花火大会が催されました。

慰霊、鎮魂の意も込めた大輪の花が、少し冷え込んだ女川の夜空に華麗に咲き乱れました。

2014/9/7

南三陸町で住民向け現場見学会開催

9月7日(日)、宮城県南三陸町志津川(しづがわ)地区において住民向けの現場見学会を開催しました。

この現場見学会は、普段は仮囲いに覆われていて立ち入ることができない高台造成地区等を住民の皆さんに開放し、工事の進捗状況を自身の目で見て実感してもらおうと企画したものです。

南三陸町は、東日本大震災により、町内の建物の約6割が半壊以上の被害を受け、死者・行方不明者約800人にも及ぶ甚大な被害を受けました。

<志津川市街地の現在の様子。中央は津波被害を受けた防災対策庁舎。右奥は高台造成工事が進む西団地。>

<志津川市街地の現在の様子。中央は津波被害を受けた防災対策庁舎。右奥は高台造成工事が進む西団地。>見学会開催に当たり、佐藤仁(さとうじん)南三陸町長から「南三陸町の志津川地区は規模が大きく、工事が長期にわたるため、町民のみなさまにご心配をおかけしている。今日は工事が進んでいるということを肌で感じてもらえればと思う」とあいさつがあり、その後、佐藤町長から住民の皆さんに復興事業の概要説明をしました。

<あいさつされる佐藤町長>

<あいさつされる佐藤町長>URの土田公生(つちだきみお)南三陸復興支援事務所長からは、「1年前、この場所はまだ山だった。この1年、どういう重機を使って高台造成を進めてきたのか、今日はゆっくりご覧いただき、普段見ることができない工事の様子を少しでも体感していただきたい」とあいさつした後、現場で活躍する重ダンプトラックやブルドーザなどの重機の説明をしました。

<重機の説明をするUR土田所長>

<重機の説明をするUR土田所長>続いて、山上雅弘(やまがみまさひろ)南三陸町CMJV事務所長の説明に合わせて、実際に重機によって山を切り崩すデモンストレーションを行いました。

この地区で活躍する重機は、一般の工事現場で用いるものよりも大型で、一度に大量の土砂を運搬することができるなど、迅速かつ効率的に工事を進めることが可能となっています。

<土を削って運ぶブルドーザと、重ダンプトラックに土砂を載せるバックホウ(ショベルカー)>

<土を削って運ぶブルドーザと、重ダンプトラックに土砂を載せるバックホウ(ショベルカー)> <土砂を降ろす重ダンプトラックと、その土砂を平らにならすブルドーザ>

<土砂を降ろす重ダンプトラックと、その土砂を平らにならすブルドーザ>重機が大好きな子どもたちはもちろん、来場していた住民の皆さんは食い入るようにその様子を見つめていました。

<デモンストレーションをじっと見つめる住民の皆さん>

<デモンストレーションをじっと見つめる住民の皆さん>ほかにも場内では、重機の試乗体験、将来のまちの模型やパネルの展示、現場で伐採した木を使った箸置き作りなど、誰もが楽しめるさまざまなコーナーを用意しました。

<重ダンプトラックの運転席は階段を使うほどの高さ>

<重ダンプトラックの運転席は階段を使うほどの高さ> <普段、近くで触ることができない重機とあって、皆さん興味津々>

<普段、近くで触ることができない重機とあって、皆さん興味津々> <地元高校生が制作した模型を前に事業の説明を行うUR職員>

<地元高校生が制作した模型を前に事業の説明を行うUR職員> <子どもたちの箸置き作りをCMJV職員がサポート>

<子どもたちの箸置き作りをCMJV職員がサポート>一方、津波被害を受けた低地部では、宅地かさ上げのための盛土工事が行われています。

<低地部で進む盛土工事>

<低地部で進む盛土工事>この日は、法面に階段を設け、盛土の上に登ることができました。

<南三陸町の志津川市街地を約10メートルかさ上げ>

<南三陸町の志津川市街地を約10メートルかさ上げ>実際に登ってみると、下から見ているより高く感じるというのが率直な感想です。

<盛土の上から志津川湾を眺める親子>

<盛土の上から志津川湾を眺める親子>来場者の皆さんからは「思っていたよりも工事が進んでいて驚いた」、「新たなまちができ上がるのが楽しみ」「重機を近くで見られて貴重な体験をした。またぜひ参加したい」といった声を聞くことができました。

URは、一日も早い南三陸町の復興のため、CMJVとともに、住民の皆さまのご期待に沿えられるよう、努力してまいります。

2014/9/3

多賀城(たがじょう)市新田(にいだ)地区および鶴ケ谷地区で災害公営住宅建設工事の安全祈願祭・起工式

9月3日(水)、URが多賀城市から建設要請を受けている新田地区(3棟48戸)および鶴ケ谷地区(4棟274戸)の災害公営住宅建設工事の安全祈願祭が陸奥総社宮(むつそうしゃのみや)で、起工式が多賀城市文化センターでそれぞれ行われました。

陸奥総社宮の創建は千年余りにさかのぼると伝えられており、陸奥国府の多賀城と共に東北の政治・文化・軍事の中心的役割を果たした由緒深き神社です。

<安全祈願祭の会場となった陸奥総社宮の本殿>

<安全祈願祭の会場となった陸奥総社宮の本殿> <安全祈願祭の様子。写真中央はUR宮城・福島震災復興支援本部の稲垣満宏本部長>

<安全祈願祭の様子。写真中央はUR宮城・福島震災復興支援本部の稲垣満宏本部長>

<新田地区の完成予想図(上)および配置計画図(下)>

<新田地区の完成予想図(上)および配置計画図(下)>

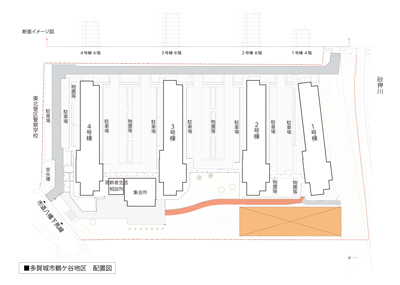

<鶴ケ谷地区の完成予想図(上)および配置計画図(下)>

<鶴ケ谷地区の完成予想図(上)および配置計画図(下)>新田地区と鶴ケ谷地区のそれぞれに高齢者生活相談所や集会所などの整備を併せて計画しています。高齢者生活相談所では、居住者や地域の高齢者の生活相談や見守りなどの生活にかかる自立支援などを行います。集会所や敷地内の広場は、居住者と地域住民の交流の場として欠かせません。また、防災倉庫を設置し、二つの地区は災害時には一時避難場所としての機能を果たします。

それらに加えて、新田地区は、低層住宅地に建つ集合住宅であることから、周辺の低層住宅地の日照の確保と建築物の圧迫感の軽減に配慮した住棟配置・設計とし、鶴ケ谷地区は歩車道分離を図り、住民の安全に配慮した住棟配置・設計としています。

起工式では、はじめに多賀城市の菊地健次郎市長が「当市の震災復興計画では日常生活の再生を重点課題に位置付け、一日でも早い復興が果たせるよう、URの支援をいただきながら、建設中の桜木地区と併せて市内で計532戸の災害公営住宅の整備を進めている。今回の災害公営住宅建設は被災者の生活再建と本市の復興に大きく寄与するものと確信している。皆さまの一層のご指導とご協力をお願いしたい」と強い決意を語られました。

<あいさつされる菊地市長>

<あいさつされる菊地市長>続いて、UR稲垣本部長が「昨年6月に市から両地区の災害公営住宅建設の要請をいただき、市と共に計画作成および設計作業を進めてきた。工事の実施にあたっては、受注者の鴻池(こうのいけ)組、斎藤工務店、橋本店に豊かな経験と高い技術を発揮していただき、一日も早く、良好な環境の住宅に住んでいただけるよう全力で建設工事に取り組んでいただきたい」と述べました。

<あいさつするUR稲垣本部長>

<あいさつするUR稲垣本部長>その後、宮城県の村井嘉浩(よしひろ)県知事から「未だ応急仮設住宅に住まわれて生活の自立再建が困難な多くの被災者への、恒久的な住まいの供給が最優先の課題である。そのような状況で、URの支援の下、多賀城市において桜木地区に続き災害公営住宅建設に着手できたことは大変喜ばしい。URには、災害公営住宅の整備やまちづくりなど、多くの地域で復興における力強い支援をいただき、この場を借りて感謝申し上げたい」と災害公営住宅の供給の重要性と合わせてURへの感謝の言葉をいただきました。

<村井県知事の祝辞を代読する宮城県の峯浦(みねうら)土木部次長>

<村井県知事の祝辞を代読する宮城県の峯浦(みねうら)土木部次長>式典の終盤には、多賀城太鼓保存会から災害公営住宅の完成を祈念して、創作太鼓が披露されました。

<多賀城太鼓保存会による和太鼓の演奏の様子。>

<多賀城太鼓保存会による和太鼓の演奏の様子。>新田地区は平成27年9月、鶴ケ谷地区は平成28年2月に完成予定です。

この日は、URに託される災害公営住宅建設の責任の重さを再確認させられました。同時にその重責に応えていこうという意気で、一日も早い復興の実現に向けて建設工事に取組んでまいります。