キモチ、あつまるプロジェクト

福島でまた会おうよ!

URが主催する「キモチ、あつまるプロジェクト」が今年も8月27日~29日に開催され、15名の学生たちが福島県の浜通りを訪れた。

復興の今を見て、聞いて、感じる旅は、参加者たちの心に強い印象を残したようだ。

被害を学ぶ一日

東日本大震災・原子力災害伝承館

復興について学ぶ学生向けツアーは、今年で3回目。2泊3日の旅は双葉町から始まった。

1日目は、東日本大震災と原子力災害の実相を見学する。まず訪れたのは双葉町にある「東日本大震災・原子力災害伝承館」。当時の映像やデータ、さまざまな証言、写真などに圧倒されながらも、真剣なまなざしで展示の一つひとつに見入る学生たち。

事故の経緯や県民の対応、災害の影響など、コーナーごとに分かれて展示されている。語り部の講話もある。

事故の経緯や県民の対応、災害の影響など、コーナーごとに分かれて展示されている。語り部の講話もある。 当時の映像やデータ類の展示、被災した方のインタビューなどから、原子力災害の恐ろしさが伝わってくる。

当時の映像やデータ類の展示、被災した方のインタビューなどから、原子力災害の恐ろしさが伝わってくる。震災遺構 浪江町立請戸小学校

続いて訪れた「震災遺構 浪江町立請戸小学校」では、校舎の内部が完全に破壊され朽ち果てた様子に、巨大津波の恐ろしさを実感した。

参加した学生のなかには、昨年の能登半島地震の震源地に近い富山県出身者や、南海トラフ地震で大きな被害が想定される地域の出身者もいる。「自分自身も含め、14年たって、震災の記憶が薄れていることが気になっている」「将来は災害復興にかかわる仕事がしたい」。さまざまな思いを胸に、この3日間を有意義なものにしたいと意気込んでいた。

東日本大震災は学生たちが小学生のときに起きた。

東日本大震災は学生たちが小学生のときに起きた。 請戸小学校の児童たちが全員無事だったことにほっとする。

請戸小学校の児童たちが全員無事だったことにほっとする。中間貯蔵施設

最後に訪れたのは、大熊町と双葉町の中間貯蔵施設。ここは大熊町、双葉町にまたがる約1600ヘクタール(東京都渋谷区とほぼ同じ面積)の土地に、福島県内の除染で発生した土壌や廃棄物を、2045年の県外最終処分までの間、貯蔵する施設。たくさんの地元の方が「福島のためなら」と提供した土地に造られた。

ここは帰還困難区域に指定され、見学会に参加しなければ入ることはできない。そのなかに介護施設の建物が残っていた。慌ただしく避難した事務所、放置された車。ここの時計は14年前に止まったままだ。

「介護施設に向かうこの道は、手入れをしないので松の木が増え、今では草ぼうぼうですが、以前は四季折々の花が植えられた気持ちのいい道でした」と、案内してくれた大熊町出身の松永恭子さん。

盛り土された除染土の上で、全員、線量計を手に放射線量を測る。頭上で1・3あった数値が、地面にかざすと1・15に下がった。除染土の放射線量は、十分に安全基準をクリアしていることを理解した。

「いろいろな人の思いがあることを伝えたくて、この仕事をしています」と話す松永さん。「原発事故が起きて、ゼロからスタートしたこの町を、ぜひ応援してください」と締めくくった。

放置されタイヤの空気が抜けた車。

放置されタイヤの空気が抜けた車。 14年前から時間が止まっている介護施設の事務所。

14年前から時間が止まっている介護施設の事務所。 線量計で、除染土の上の放射線量を計る。

線量計で、除染土の上の放射線量を計る。 福島第一原発を取り囲むように広がる中間貯蔵施設。ここで原発から約1.2キロだ。

福島第一原発を取り囲むように広がる中間貯蔵施設。ここで原発から約1.2キロだ。地域プレイヤーの話を聞く

浪江町

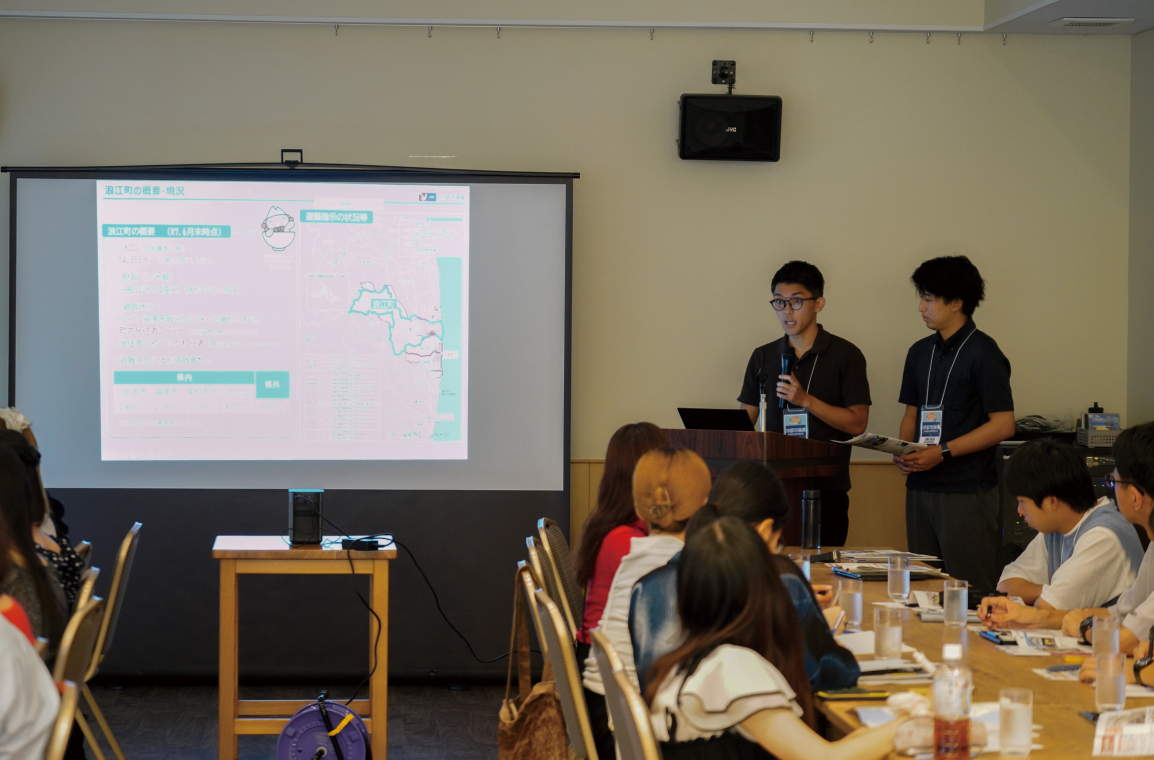

2日目は復興に携わる地域プレイヤーたちの話を聞いた。まず、学生たちが宿泊している「いこいの村なみえ」で、URの浪江町担当者から復興まちづくりの説明があり、続いて大熊町出身で、浜通りで活動する南場優生海さんが、被災後の自身の歩みを語った。

次に登場した舛倉(ますくら)美津江さんは、震災前まで請戸で鮮魚店を営んでいた。秋になると請戸川に鮭がのぼり、その新鮮な鮭を求めて観光バスがやってきたと思い出を語り、「浪江は変わり果ててしまったが、やっぱり住みやすい。これから新しいまちをつくるので、また昔のように見に来てほしい」と話してくれた。

学生たちからは、震災前の町の様子や、ここだけは変わってほしくない所はあるかといった質問が出た。

浪江駅周辺は建築家・隈 研吾さんらが手がけるグランドデザインが策定され、URによる基盤整備が始まっている。バスで駅前に移動した学生たちは、UR職員の案内で、新しく生まれるまちの姿を想像しながら浪江のまちを歩き、「道の駅なみえ」へ移動した。

「いこいの村なみえ」でURの担当者から事業の説明を聞く。

「いこいの村なみえ」でURの担当者から事業の説明を聞く。 「いこいの村なみえ」で話を伺った桝倉さん(左)と南場さん。震災前の暮らしの話が胸に響いた。

「いこいの村なみえ」で話を伺った桝倉さん(左)と南場さん。震災前の暮らしの話が胸に響いた。 JR浪江駅からまちを歩くと、校門と松の木だけが残った小学校跡地があった。

JR浪江駅からまちを歩くと、校門と松の木だけが残った小学校跡地があった。 浪江のまちを歩き、URが運営する情報発信交流スペース「なみいえ」に立ち寄った。たくさんのイベント予定が書き込まれた「なみ☆カレ」に見入る学生たち。

浪江のまちを歩き、URが運営する情報発信交流スペース「なみいえ」に立ち寄った。たくさんのイベント予定が書き込まれた「なみ☆カレ」に見入る学生たち。大熊町

午後は大熊町の大川原地区へ。交流施設「linkる大熊」で、まずURの大熊町担当者から現状の説明があり、続いて地域プレイヤーとして、浪江にもいらした南場さんが登場。地元で何かしたいと大熊町に帰ってきた経緯を話してくれた。

大熊町に移住して4年目になる(株)Oriaiの谷田川佐和さんが仕事を説明。谷田川さんは全国の若者を大熊の関係人口にする取り組みなどを行っており、「なにもないところから作り出す、これまでやったことのない仕事ばかりだが、めっちゃ面白い。公私ともに楽しく移住生活を送っている」と話した。

JR大野駅前に完成した、大熊町大野駅西交流エリアを視察。

JR大野駅前に完成した、大熊町大野駅西交流エリアを視察。 大野駅前に今年3月に完成した産業交流施設「CREVAおおくま」。3階のテラスでひと休みする学生たち。

大野駅前に今年3月に完成した産業交流施設「CREVAおおくま」。3階のテラスでひと休みする学生たち。 カーブが美しい「CREVAおおくま」。

カーブが美しい「CREVAおおくま」。 大熊町の地域プレイヤーの谷田川さん(右)と南場さん。

大熊町の地域プレイヤーの谷田川さん(右)と南場さん。FUN EAT MAKERS in Okuma

次は大熊中央産業拠点に進出した「FUN EAT MAKERS in Okuma」へ。ここは東京に本社を置くIT系企業の農業部門で、レタス類を水耕栽培で、ミニトマトをサンゴ砂礫農法で栽培。弁当を作り1都3県の福祉施設に昼食を提供、大熊町でランチを営業する六次産業を行っている。施設長の菅原正平さんは、「大熊は今、世界で一番農業にとって厳しい土地。ここで成功すれば、世界のどこでも農業ができる」と語った。

施設長・菅原さんが、ここでの取り組みを説明。

施設長・菅原さんが、ここでの取り組みを説明。 サンゴ砂礫農法で育ったミニトマトをパクッ。

サンゴ砂礫農法で育ったミニトマトをパクッ。

双葉町

最後に訪れた双葉町で待っていたURの担当者・佐藤 遙(はる)は、2年前にこのツアーに参加した先輩だ。学生たちと駅の東側に生まれた地域活動拠点「FUTAHOME」を見学して、双葉町産業交流センターへ。

地域プレイヤーは「ふたばプロジェクト」の小泉良空(みく)さんと、双葉町産業交流センターの高野雅夫さん。小泉さんは、18~20歳の双葉町出身の若者を町に招待して、今の町にふれてもらう取り組みを紹介。「『双葉町のここが好き』と言える人が増えることが、私の理想」という。高野さんは、「公共施設は人の集まる場所。交流人口、関係人口の拡大に期待する」と話す。学生たちは「双葉町のどこが好きか?」と質問。小泉さんは、「元のまちの姿を残しながら復興しているところ」、高野さんは、「プレイヤーたちの仲がよく、元の町民も移住者にあたたかく住みやすい」と答えた。

洋品店だった建物が地域活動拠点「FUTAHOME」に生まれ変わり、カフェやコワーキングスペースとして活用されている。

洋品店だった建物が地域活動拠点「FUTAHOME」に生まれ変わり、カフェやコワーキングスペースとして活用されている。 JR双葉駅前にスーパーのイオンが開店、生活インフラが整い始めた。

JR双葉駅前にスーパーのイオンが開店、生活インフラが整い始めた。 双葉町への熱い思いを語ってくれた地域プレイヤー、小泉さん(左)と高野さん(右)。

双葉町への熱い思いを語ってくれた地域プレイヤー、小泉さん(左)と高野さん(右)。ふたば飲み

終了後は産業交流センター広場で「ふたば飲み・ちいさな一歩プロジェクト」へ。この日と翌日の2日間、「ふたば星空夜市」が開催され、復興に関わる人たちや避難先から戻った人、移住した人たちなどが車座になって楽しむなか、学生たちも双葉の夜を満喫した。

双葉町で行われている「ちいさな一歩プロジェクト」のひとつ、「ふたば星空夜市」に参加した学生たち。

双葉町で行われている「ちいさな一歩プロジェクト」のひとつ、「ふたば星空夜市」に参加した学生たち。

1ページにまとめよう

ワークショップ

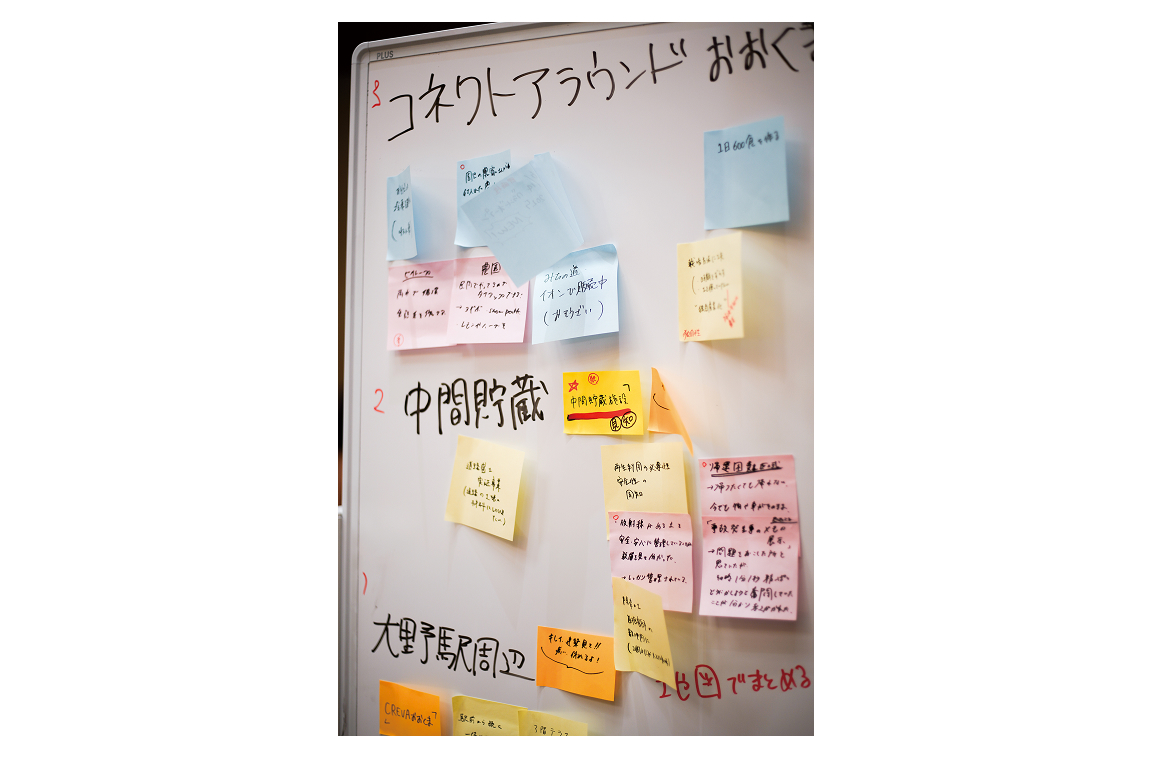

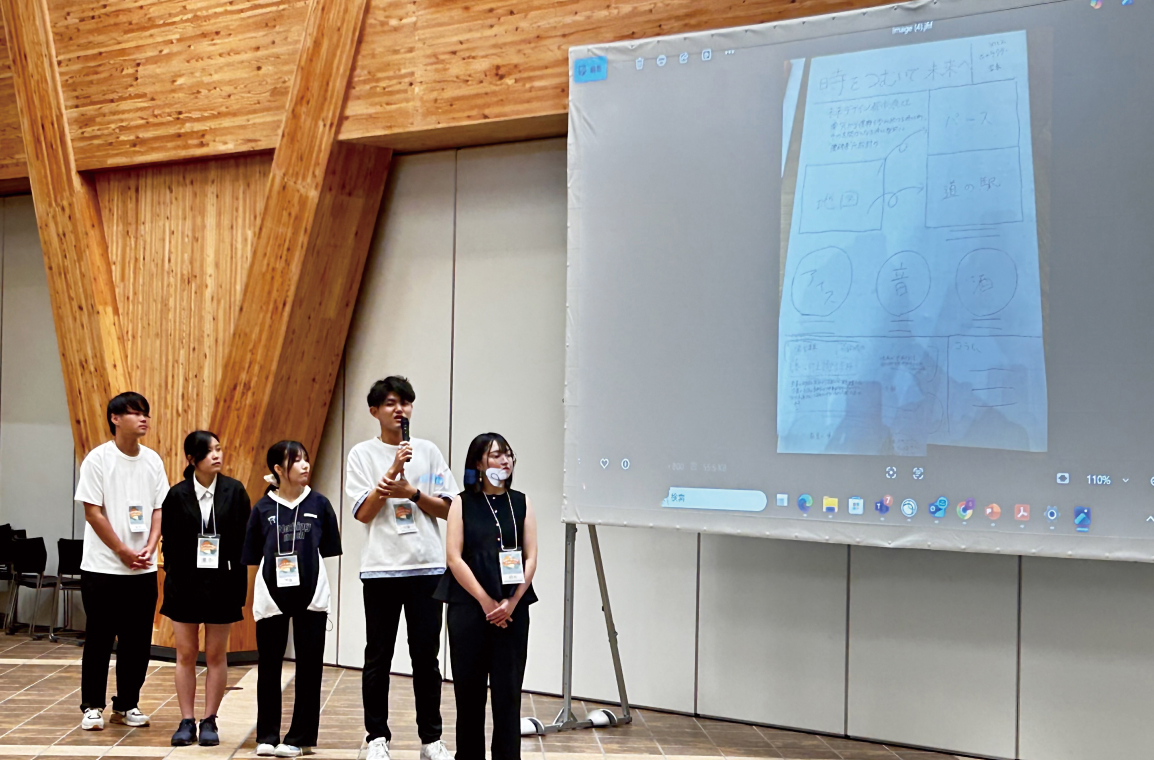

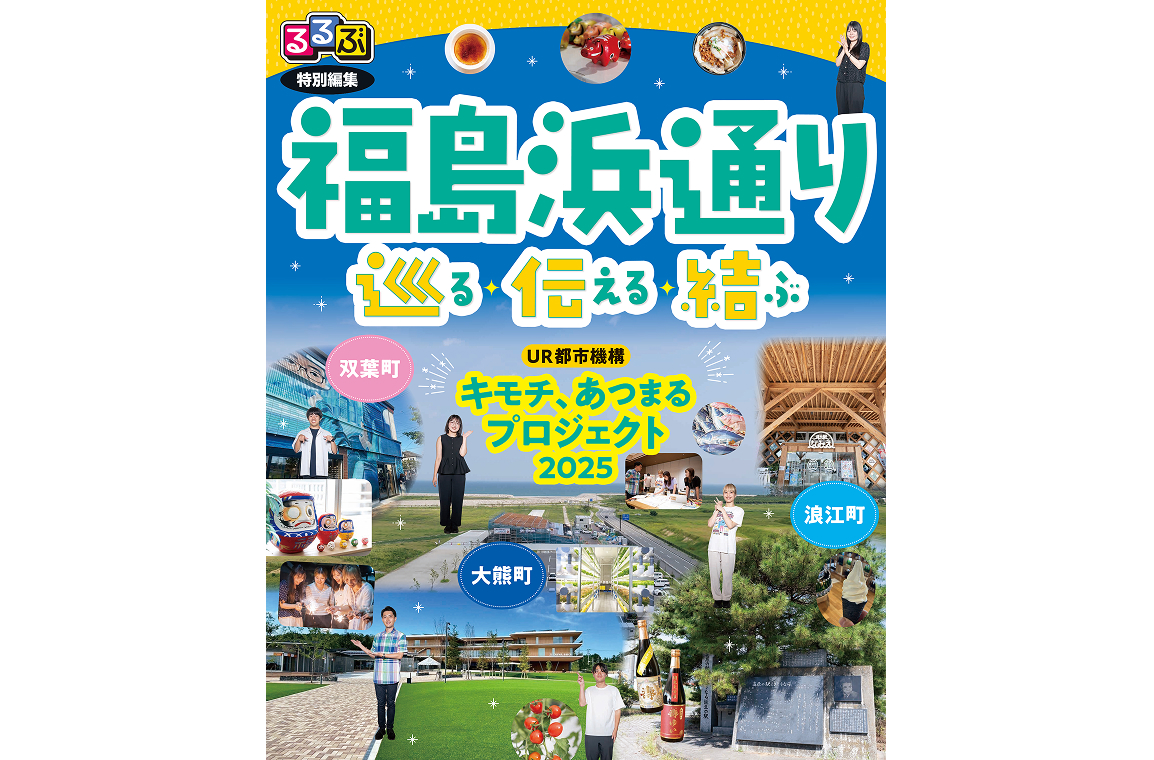

最終日はCREVAおおくまで「るるぶ特別編集」を制作するワークショップが行われた。学生たちは浪江、大熊、双葉町の担当に分かれ、旅行雑誌『るるぶ特別編集』で各町を紹介する1ページの誌面構成案をまとめる。「るるぶ特別編集」の編集スタッフが、各グループのテーブルを回り、「まず優先順位を付ける」「次にボリュームを考えて」などとまとめ方をアドバイス。最終的には1ページの構成案を発表した。

ツアーを担当したUR災害対応支援部の勝谷亜子は、「学生たちが福島への熱い思いを持ち続け、ここで見たこと、感じたことをSNSなどで広めてほしいです。去年のツアーに参加したメンバーが、ツアー後に数名で双葉町を再訪したと聞きました。地域プレイヤーが東京のイベントに出店した際、会いに行った人もいたそうです。こうしてこの地の関係人口が増えていくことに期待しています」と手ごたえを感じた様子だ。

学生たちからは「事前に想像していたのと印象が変わった。実際に見て、聞くことの大切さを感じた」「ここに来ないとわからないことがいっぱいあった」「復興に携わっていきたい」といった声が多数あった。

ツアーは今年も大きな収穫とともに幕を閉じた。

編集を体験するワークショップ。

編集を体験するワークショップ。 プロの編集者からアドバイスを受けながら、グループごとに、何を載せるか、何を大きく扱うかなどを話し合って決めていく。

プロの編集者からアドバイスを受けながら、グループごとに、何を載せるか、何を大きく扱うかなどを話し合って決めていく。

グループごとに各町の誌面構成案を発表。

グループごとに各町の誌面構成案を発表。

充実した時間を過ごしたメンバーたち。満面の笑みで記念撮影。

充実した時間を過ごしたメンバーたち。満面の笑みで記念撮影。 「るるぶ特別編集」の制作イメージ。

「るるぶ特別編集」の制作イメージ。 「参加した学生の皆さんがとても熱心でうれしかった」と話すURの勝谷。

「参加した学生の皆さんがとても熱心でうれしかった」と話すURの勝谷。【武田ちよこ=文、菅野健児=撮影】

楽しい団地 バックナンバー

UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]

UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。

冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。

![URPRESS 2025 vol.83 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress83/rquj5t00000056jo-img/header_83.png)