命を守る防災新常識(2)

避難所は「最後の手段」と心得る

災害が発生したら、まず身の安全を確保し、それから「避難所へ行けばいい」と思っていませんか?

避難所は「快適な無料宿泊施設」ではなく、できれば行かないほうがよい「最後の手段」。

避難所の実態と、知っておきたい注意点について解説します。

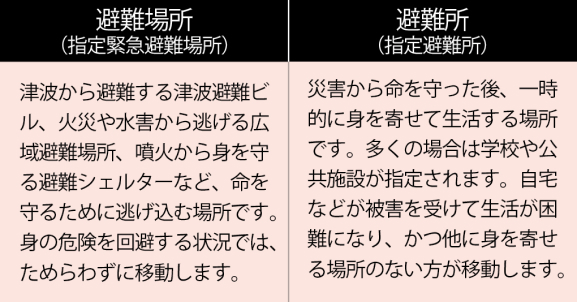

避難先の種類と使い分け

「避難先」には2種類あり、それぞれ役割が異なります。

避難場所と避難所は同じ場所である場合も、異なる場所が指定される場合もありますが、いずれも地域の「ハザードマップ」や「防災マップ」に掲載されているので、事前に確認しましょう。

全住民が入れる避難所はない

地域の学校の体育館などが避難所になる。

地域の学校の体育館などが避難所になる。

命を守るための避難場所は、該当地域に居住する全員を収容できるように計画されます。ただし、屋内だけでなく屋外の運動場などが避難場所に指定される場合も多いため、あくまでも災害の危険を避ける間に「一時滞在する場所」です。

一方、生活するための避難所は、全住民を収容できる場所が用意できません。東京都や大阪市の場合はおよそ住民の2割、名古屋市は住民の1割が避難所の定員です。また、避難所に備蓄されている飲料水・食料品・毛布などの防災用品も、数量は定員分なので、「物だけもらいに行く」ことも難しいのが現実です。

避難所は自宅を失った方が最後に身を寄せる場所。URの団地のように、耐震補強され、大地震の直撃を受けても倒壊しない建物に住んでいる方は、原則として自宅で過ごす「在宅避難」が推奨されています。

屋根と床以外は持参するのが避難所

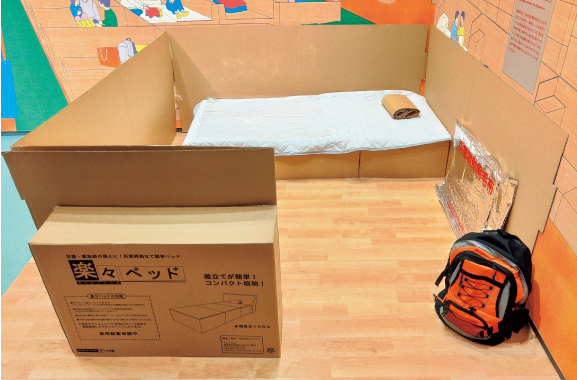

段ボールベッドなども普及しているが、発災直後に使える数はわずか。最低限の寝具は持参が基本。

段ボールベッドなども普及しているが、発災直後に使える数はわずか。最低限の寝具は持参が基本。

そもそも避難所は宿泊施設ではなく、学校の体育館や公共施設の部屋に過ぎないため、シンプルにいえば「屋根と床」はあるが、それ以外の衣食住は自分で持参しなければ何もない場所なのです。

災害時のニュース報道では、体育館にテントや段ボールベッドが整然と並べられている様子も見受けられます。しかし、こうした設備を保有する避難所はごく一部で、外部から支援をするにも、道路復旧が完了するまでの数日間は、こうした資材を持ち込むこともできません。寝るための場所はあっても寝具はなく、毛布1枚が得られるかどうか。床に敷くエアマットや就寝用の寝袋などを持参しない限り、硬い床の上に転がることになるのです。

さらに、避難所の運営は「自分たちで行う」ことも重要です。自治体(市区町村)が行うのは、平時に避難所を指定して備蓄品を準備することであり、大地震のような突発災害時、避難所を開設して運営するのは、地域住民、つまり私たち自身です。避難所へ行く場合は、お客さま意識ではいけないということです。

在宅避難の準備が大切

避難所は決して「快適な無料宿泊施設」ではなく、できれば行かないほうがよい「最後の手段」であると考えてください。潤沢に物がもらえるわけではなく、避難所だから情報が豊富ということもありません。他に身を寄せられる場所があるならば、自力で避難先を確保することを強くおすすめします。

家屋が無事であれば、自宅でライフラインの復旧を待つ「在宅避難」が望ましく、そのためには室内の家具固定などを日頃から行って安全を確保すること。停電や断水が生じても生活を継続するための備蓄品を準備することが重要です。

もちろん、津波や浸水害、火災や土砂災害などの影響を受けそうな場合は、命を守るために避難してください。その上で、自宅で生活を継続するための準備を、平時の防災としてぜひ行っていただきたいと思います。

プロフィール

たかにともや

備え・防災アドバイザー。地震対策からパンデミックへの備えまで、各種防災情報を講演会やメディアを通じて解説するアドバイザー。防災系YouTuberとしても活躍中。最新刊は『防災リュック はじめてBOOK』(徳間書店)。

【高荷 智也(ソナエルワークス代表)=文】

命と暮らしを守る防災の基本 バックナンバー

UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]

UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。

冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。

![URPRESS 2025 vol.83 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress83/rquj5t00000054k4-img/header_83.png)