命と暮らしを守る防災の基本(9)

逃げる? とどまる? 水害時の避難方針はこう決める

自治体から避難指示などが発令されたとき、逃げるべきか自宅にとどまるべきか、何を基準に判断すればよいのでしょう。それを決めるのは、「ハザードマップ」です。

ハザードマップで避難方針を決める

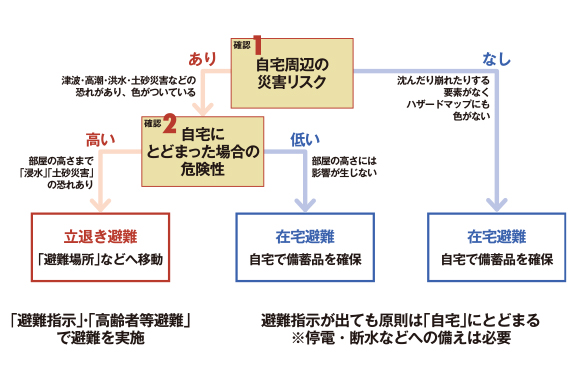

「避難指示」とは「危ない場所にいる人は全員避難」を意味する情報。自宅にとどまると危険な場合は避難が必要ですが、その場にとどまっても危険がなければ、屋外への避難は不要です。そのため、まずは「ハザードマップ」を見て、自宅にとどまった場合のリスクの有無を把握することが重要です。具体的な手順を見てみましょう。

ハザードマップを活用した「わが家の避難方針」確認手順

「建物周辺」のリスク(色)を把握

津波・高潮・洪水・土砂災害など複数のハザードマップを使い、建物周辺のリスクを確認します。自宅周辺に「色」がついていなければ、水害が生じづらい場所なので、「避難指示」などが発令されてもその場にとどまればよいでしょう。ただし停電や断水の恐れはあるため、最低3日、できれば7日分の備蓄品を確保するようにしてください。

「自宅の高さ」に対する影響を想定

自宅の周辺に「色」がついていた場合は、その影響が生じた際に「生命に危険が生じるか」どうかを想定します。例えば水害ハザードマップで最大「3m」の浸水が生じるとされていた場合、自宅が戸建てやマンションの1~2階の場合は生命に危険が生じるので避難が必要ですが、自宅が3階以上であればその場にとどまる選択肢も取れます。

避難のタイミングについて

「生命に危険が生じる」場合は、自治体から発表される情報を参考に避難します。避難情報はレベル1から5までの5段階に分けられていますが、乳幼児や高齢者が家族におり、避難に時間がかかる場合は「警戒レベル3・高齢者等避難」を目安に、その他の家庭の場合は「警戒レベル4・避難指示」を目安に避難します。

なお、この上に「警戒レベル5・緊急安全確保」という段階がありますが、これは災害発生を意味する段階で、屋外避難が危険な可能性も高いため、発令を待ってはいけません。「避難指示」までに行動を開始します。

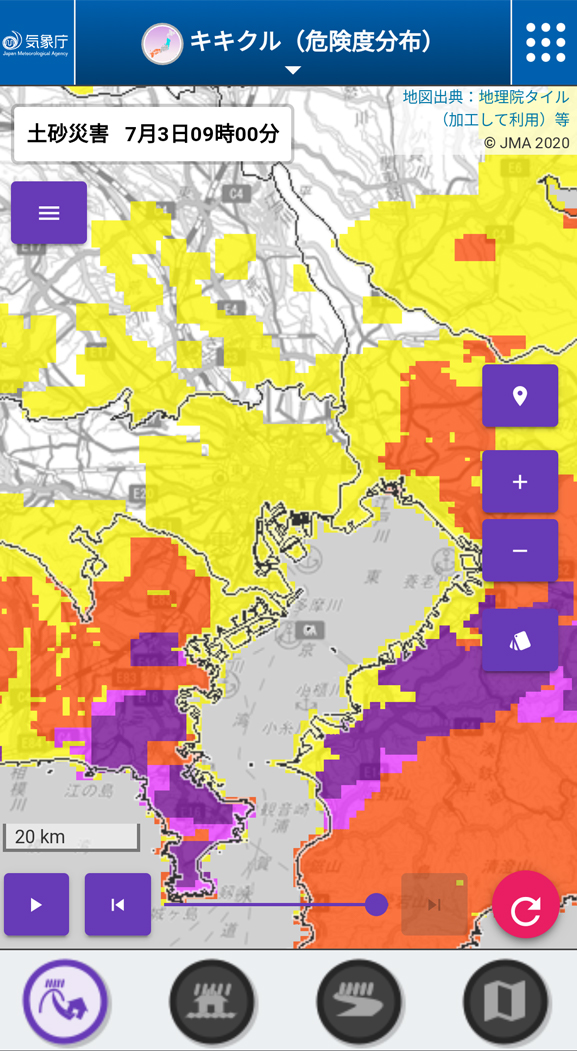

キキクルを見てピンポイントな情報を得る

避難指示は「市町村全域」を対象とする場合もあれば、危険な「町内」を指定して発令されることもあります。しかし、実際に避難指示が発令されても「恐らくうちの周りは大丈夫ではないか?」などと考え、腰が上がらない方も多いと思います。

このような場合は、気象庁が提供するWEBサイト「キキクル(危険度分布)」をチェックするのがオススメです。土砂災害・浸水・洪水の3点について、ピンポイントな場所に対する最大1時間先までの危険度を、地図上に示してくれます。危険度は「Lv3:高齢者等避難」「Lv4:避難指示」「Lv5:緊急安全確保」に対応して表示されるので、ぜひ避難判断に活用してください。

「土砂災害キキクル」の画面

自宅にとどまると土砂災害により生命に危険が生じる場合、「警戒レベル3・4」相当の色がついた場合は避難を開始する、などの判断に使用できます。

「土砂災害キキクル」の画面

自宅にとどまると土砂災害により生命に危険が生じる場合、「警戒レベル3・4」相当の色がついた場合は避難を開始する、などの判断に使用できます。

プロフィール

たかにともや

備え・防災アドバイザー。地震対策からパンデミックへの備えまで、各種防災情報を講演会やメディアを通じて解説するアドバイザー。防災系YouTuberとしても活躍中。

【高荷 智也(ソナエルワークス代表)=文】

命と暮らしを守る防災の基本 バックナンバー

UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]

UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。

冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。

![URPRESS 2023 vol.74 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress74/jni4dd0000005xa6-img/header_74.png)