宮城県女川町

若い世代の発想で生まれ変わる。

新たなまちづくりは、自分たちで!

宮城県 女川町

あの日、14.8mもの津波に襲われ、多くのものが失われた女川町。

若い世代が中心となって進める新たなまちづくりが注目を集めている。

2018年の復幸祭のキャッチフレーズは「濃い町に恋しに来い!」。

2018年の復幸祭のキャッチフレーズは「濃い町に恋しに来い!」。ステージでは和太鼓や獅子舞、民謡をはじめ、ダンスやライブ、「水曜どうでしょう」ディレクターのトークライブなどが行われた。

「GANG PARADE」「BiS」のライブには県外からも大勢の観客が集まった。

「GANG PARADE」「BiS」のライブには県外からも大勢の観客が集まった。 海の生き物と触れ合えるプールや縁日コーナーなど、子どもが楽しめるプログラムもたくさん用意されている復幸祭。写真は中に入って遊べるふわふわドーム。

海の生き物と触れ合えるプールや縁日コーナーなど、子どもが楽しめるプログラムもたくさん用意されている復幸祭。写真は中に入って遊べるふわふわドーム。女川は、復興のモデル、トップランナーと評されるまちだ。女川駅から伸びるレンガ造りのプロムナードを囲むように商店が並び、その先には青く輝く海が見える。須田善明町長を筆頭に、官民が一体となり、スピード感をもって復興まちづくりを進めている。このスピードと活気はどこから来るのだろうか。

大変だからこそ復幸祭で盛り上げる

2018(平成30)年3月25日、7回目を迎える「女川町復幸祭(ふっこうさい)」が女川駅前の商業エリアで開催された。

地元の海産物が味わえる屋台や手づくり品の販売コーナーなどが並び、体験コーナーも充実している。ステージではさまざまな演目が繰り広げられ、老若男女の笑顔があちこちに。人口6600人のまちに、町内外から1万8000もの人が訪れた。

会場で立ち働いているのは20~40代の地元の人たちだ。複数の団体、町内外の協力者により復幸祭は支えられているという。

「たくさんの方に足を運んでもらい、変わっていく女川のまちを見てもらいたいと思っています」

復幸祭実行委員長の髙橋敏浩さんは、「年配の人に楽しんでもらえる伝統芸能から、県外の人にも来てもらえるようなアイドルグループまで、幅広いステージプログラムを組むことを毎年心がけている」という。

女川では東日本大震災から2カ月後の2011年5月に「おながわ復幸市! 店は流されても商人魂は健在です!」と題したイベントを開催している。行方を心配していた人同士が再会を喜び合い、少ないながらも好きな商品を選び、自らお金を出して買い物する喜びを味わったこのイベントをきっかけに、商売をしていた人たちは事業再開へ向けて大きく動き出したという。そして翌年、第1回の復幸祭が開催され、今に続いている。実行委員長の髙橋さんは津波で両親を亡くされている。

「みんな大変な思いをしていますし不安もありますが、大変だと言っているだけでは進まない。何かやったほうが気が紛れます。まちの大御所や先輩たちが自分たちの世代に任せて、応援してくれるのがありがたいです」

その言葉に応えるように「還暦以上の人は口を出さない、というルールをつくったのです」と語るのは、女川町商工会の高橋正典会長だ。

「明治維新も若い人たちが起こした。我々世代が発想するより、若い人たちに任せたほうがいいほうに進むのです」

最初は半信半疑の町民もいたが、今ではみんな信頼して任せているという。そして“自分たちでまちづくりをしている”という自負が若い人たちから感じられると話す。

地元海産物の物販コーナー「ハマテラス」では、焼きたての魚介も味わえる。

地元海産物の物販コーナー「ハマテラス」では、焼きたての魚介も味わえる。 復幸祭実行委員長として関係者の調整に尽力した髙橋敏浩さん。

復幸祭実行委員長として関係者の調整に尽力した髙橋敏浩さん。アパレルショップ「マルサン」の店主。

復幸祭には町内外の31の業者が出店。毎年楽しみにしているリピーターも多い。

復幸祭には町内外の31の業者が出店。毎年楽しみにしているリピーターも多い。

津波によって生まれ変わった

もともと女川の人たちは、そのようなオープンで協調性のある気質をもっていたのだろうか。高橋会長に質問すると、「なかった」と即答。腕一本で勝負する漁師の多いまちでもあり、独立独歩の気質が強い面もあったそうだが、「津波が全部持っていったから、生まれ変わった」と高橋会長はいう。家の基礎以外すべて流されたことで、個人や集落で何とかなるものではないこと、協力しなければやっていけないことを多くの人が認識したのだという。

建物の倒壊率が8割に及び、10人に1人が亡くなった女川。生き残った人も誰もが身近な人、大切な人を亡くし、住まいや仕事、生活にとさまざまな苦労をされてきたことは想像に余りある。そのような状況にありながら、「このまちにとって津波は悪いことばかりではなかった」と語れる強さと心の大きさ。表現は違えど、同じような言葉を他の人からも聞き、女川の人たちのこの前向きな心が復興のトップランナーと呼ばれる根底にあるのだと感じた。

震災後、「わたしたちは海と生きる。」というスローガンを掲げ、防潮堤を造らず、海の近くにまちの拠点をつくると決めたのも、若い人たちの意見を尊重したものだ。代わりに、「津波が来たら高台へ逃げる」という津波避難の基本を後世へ伝え続けていくために「津波伝承 女川復幸男」というイベントを復幸祭前日に毎年開催している。スタート時刻をあえて女川に津波が到着した15時32分に設定。「逃げろ!」のかけ声をスタート合図に、今年も230名の参加者が女川駅前から高台にある白山神社目指して約400メートルを駆け上がった。

復幸祭前日は津波の教訓を受け継ぐための「津波伝承 女川復幸男」レースが行われ、盛り上がった。

復幸祭前日は津波の教訓を受け継ぐための「津波伝承 女川復幸男」レースが行われ、盛り上がった。 女川駅の展望台から商業エリア「シーパルピア女川」を望む。プロムナードの先に初日の出が昇る設計になっている。

女川駅の展望台から商業エリア「シーパルピア女川」を望む。プロムナードの先に初日の出が昇る設計になっている。 「津波伝承 女川復幸男」レースにはUR職員も揃いのジャンパーを着て参加した。

「津波伝承 女川復幸男」レースにはUR職員も揃いのジャンパーを着て参加した。URはまちづくりをトータルでサポート

「URさんがいなかったら、こんなに早く復興していなかったでしょう」と高橋正典商工会会長。新しいまちの骨格をつくる区画整理において、自分の財産である土地がどうなるかは、住民にとって真剣勝負となる。ここにURがかかわることで圧倒的に早く進んだという。

2012年に女川町と復興まちづくり推進パートナーシップ協定を結んだURは、包括的・総合的にまちづくりをサポート。事業計画の作成から始まり、区画整理や災害公営住宅の建設などを行ってきた。

復幸祭から遡ること2カ月、今年の1月28日にはURが女川町で担当した最後の災害公営住宅「荒立住宅」の入居式が行われた。

まちづくり会社「女川みらい創造」の社長で、若者の応援団長でもある女川町商工会の高橋正典会長。復興推進のキーマンのひとり。

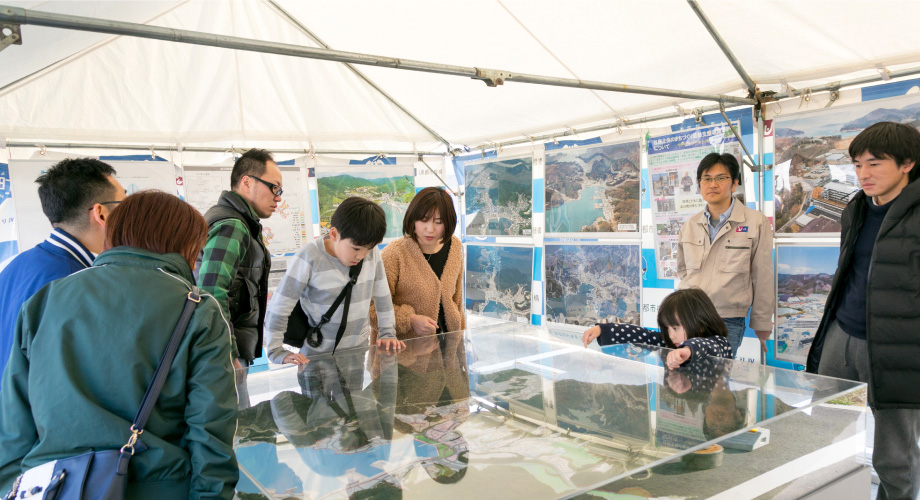

まちづくり会社「女川みらい創造」の社長で、若者の応援団長でもある女川町商工会の高橋正典会長。復興推進のキーマンのひとり。 復幸祭では女川町の復興まちづくりを紹介するURのブースも出店。たくさんの人が訪れ、関心の高さがうかがわれた。

復幸祭では女川町の復興まちづくりを紹介するURのブースも出店。たくさんの人が訪れ、関心の高さがうかがわれた。URの新居田滝人統括役は、荒立住宅を含めURが女川町で担当した6カ所の集合タイプの災害公営住宅(561戸)が無事に完成したことへの感謝を関係各者へ伝えた。

そして、須田善明町長は語る。

「URさんとは、けんかしたり笑い合ったりして互いの信頼関係を高めてきました。無理なお願いもしましたが、日本を代表する技術集団にお力を発揮いただき、非常にしっかりしたいい住宅をつくっていただいて感謝しています。まだ区画整理や造成は続きますが、20年後にも陳腐化しない、魅力的なまちとなるのを楽しみにしています」

「荒立住宅」の入居式ではテープカットも行われた。

「荒立住宅」の入居式ではテープカットも行われた。 左からURの新居田滝人統括役、須田善明女川町長、URの佐分英治宮城・福島震災復興支援本部長。

左からURの新居田滝人統括役、須田善明女川町長、URの佐分英治宮城・福島震災復興支援本部長。 2棟の間に共同花壇やイベントスペースを設けるなど、地域との交流に配慮した荒立住宅。

2棟の間に共同花壇やイベントスペースを設けるなど、地域との交流に配慮した荒立住宅。新たな暮らしにふくらむ期待

荒立住宅では、入居者と地域の方々が触れ合えるように、広場やエントランスホールなどに、ベンチや花壇を設置。バルコニーを広くとり、キッチンには魚をさばくスペースがある通常より大きなシンクを設置するなど、水産業の盛んなまちならではのニーズにも配慮している。

入居者は0歳から90代までと幅広く、最年少は阿部恭平・里菜さん夫妻の長女、阿部凉風(すずか)ちゃんだ。1年ほど前に結婚し、仮設住宅で暮らしてきた阿部さんファミリー。

「新しい住居は広くて驚きました。娘はこれから活発に動き始めると思うので畳の部屋があるのもうれしい。新しい住まいでみんなにかわいがってもらいながら、楽しい思い出をつくっていきたいです」

女川町の住宅担当のUR職員は、途中メンバー交代しながら7年間バトンをつないできた。2年前にURの女川支援事務所に赴任した佐藤嘉晃は、それ以前は西日本で長く賃貸住宅の建て替えや管理部門に携ってきた。復興支援は阪神・淡路大震災以来20年ぶりだった佐藤が女川に来て驚いたのは、人のあたたかさであり、風通しのよさだったという。

「行政と住民の距離が近く、すぐに顔見知りになれるので、話が進むのが早かった」と振り返る。

市街地整備や新庁舎建設の業務支援は今も続いている。女川町がどのように変わっていくのか、多くの期待と注目が集まっている。

新居での生活に期待を寄せる阿部さんご一家。日々成長していく凉風ちゃんは、荒立住宅に暮らす人々にとっても気持ちを明るくしてくれる希望のような存在だ。

新居での生活に期待を寄せる阿部さんご一家。日々成長していく凉風ちゃんは、荒立住宅に暮らす人々にとっても気持ちを明るくしてくれる希望のような存在だ。 女川町の災害公営住宅ではおなじみとなったスペインタイルの壁画。入居者の皆さんで絵付けしたものをエントランスに飾っている。

女川町の災害公営住宅ではおなじみとなったスペインタイルの壁画。入居者の皆さんで絵付けしたものをエントランスに飾っている。【妹尾和子=文、青木登=撮影】

動画

-

宮城県 女川町

あの日、14.8mもの津波に襲われ、多くのものが失われた女川町。 若い世代が中心となって進める新たなまちづくりが注目を集めている。

-

岩手県 大船渡市

復興が進む大船渡駅周辺地区に、市民が集い、来訪者と交流する核となる施設が生まれる。 完成間近の施設へ地元小学生たちが見学にやってきた。

-

福島県 双葉町

全町が避難指示区域になっている福島県双葉町に、震災から7年を経て、ようやく復興の第一歩がしるされた。

-

復興商店街に行ってみよう!

人々が出会い、新しい美味が生まれ、笑顔がはじける。東北各地に新しい商店街が生まれています。

-

東日本大震災 復興の軌跡

膨大な土が運ばれ、新たな大地が生まれていく。やがてそこに新しいまちが生まれる……。7年にわたりURが東北各地で進めてきた復興事業が少しずつかたちになってきました。

本誌でご紹介したまちを中心に、その変化を写真で振り返ります。 -

復興支援MAP

UR都市機構が取り組む復興支援MAP2018

-

AKB48「誰かのために」プロジェクト 届け!笑顔 第10回

宮城県女川町、岩手県釜石市、福島県南相馬市

-

希望の明日に向かって

東京で「東日本大震災7年復興シンポジウム」開催

- LINEで送る(別ウィンドウで開きます)

UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]

UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。

冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。

![UR PRESS 2018 vol.53 UR都市機構の情報誌 [ユーザールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress53/lrmhph000000m1uo-img/bnr_maintitle_pc.png)