【特集】東京都八王子市 ベルコリーヌ南大沢

大学院生と共に、食を通して

あたたかなつながりを

リノベーションしたキッチン付きの集会所をベースに、

住民がゆるやかにつながる「ベルコリーヌ南大沢」。

URと連携しながら中心となって活動しているのは、

近隣の大学院生たちだ。

くじけ、悩みながらもトライし続けて

左から学生メンバーの西さん、鈴木さん、小島さん。ここで貴重な経験をしていると口をそろえる。現在学生の中心メンバーは5名だが、新たなメンバーを募集中。「リスクをおそれずチャレンジできるのは学生の特権。バックにはURさんもついてくれていますので」と西さん。

左から学生メンバーの西さん、鈴木さん、小島さん。ここで貴重な経験をしていると口をそろえる。現在学生の中心メンバーは5名だが、新たなメンバーを募集中。「リスクをおそれずチャレンジできるのは学生の特権。バックにはURさんもついてくれていますので」と西さん。 京王相模原線の南大沢駅と歩道デッキでつながるベルコリーヌ南大沢(中央が集会所)。駅周辺には大型ショッピングモールやシネコン、アウトレットモールもあり、人気のエリアだ。

京王相模原線の南大沢駅と歩道デッキでつながるベルコリーヌ南大沢(中央が集会所)。駅周辺には大型ショッピングモールやシネコン、アウトレットモールもあり、人気のエリアだ。「美しい丘」を意味するフランス語の名のとおり、緑豊かな多摩丘陵にヨーロピアン・テイストの美しいまちなみが広がる「ベルコリーヌ南大沢」。その3街区の集会所が「MUJI×UR団地リノベーョンプロジェクト」で大型キッチンを備える空間に生まれ変わったのは昨年3月のこと。住民同士の交流を深める場にしてもらいたいと、URは利用開始に先駆けて近隣の首都大学東京の饗庭(あいば)伸教授の研究室と連携し、住民と共に活用法を考えていくプロジェクトをスタートした。活動の中心になっているのは、饗庭(あいば)研究室でまちづくりや都市計画を学びながら、ルームシェアしてここで暮らす学生たちだ。

最初に行った住民へのアンケートで「ふらっと寄れるカフェがほしい」「誰かと一緒にごはんを食べたい」という声が多かったことから、まずは食事を一緒に作って食べる「ごはん会」からスタート。ところが、オープンイベントには多くの人が集まったものの、その後は思い通りに進まなかった。

「最初はチラシを作って配っても、全然人が集まらなくて、みんなで悩みました」と、学生メンバーの西 昭太朗さんは振り返る。仲間の鈴木萌佳さんも「何度もくじけそうになりました」と。何が問題なのかを考え続け、全世代向けのイベントだけでなく、ターゲットをしぼったイベントも企画。平日の昼間に子育てママ向けの水遊びイベント、夕方には仕事帰りの人も参加できるビアガーデン、大人の女性向けの本場の中華料理を学ぶ「辛・麻婆豆腐」イベントなどを開催することで、「こういう会を望んでいた」と参加者が徐々に集まるようになった。

食を通して生まれるあたたかな関係

節分や夏祭り等、集会所でさまざまなイベントを開催し、住民の交流を図っている。

節分や夏祭り等、集会所でさまざまなイベントを開催し、住民の交流を図っている。

業務用の火力の強いオーブンや冷蔵庫、ダブルシンクまで備えられた集会所が大活躍。

活動から1年を経て、メンバーが気づいたのは、「お互いが楽しくなければ続かない」ということ。そして「コミュニティーをつくる、というより、もともとあるコミュニティーをベースに、そこからつながりを広げていくほうが自然だと気づきました」と西さん。メンバーの小島(おじま)みのりさんも「料理が得意な方がいても、“ここで作ってくれませんか?”といきなりお願いすると“いや、いいです”と断られてしまって。まずはイベントに参加してもらって関係を築いてからお願いすることが大事」と気づきを共有する。

これまで経験したことのない企画の立て方、依頼の仕方や参加者への気配りなどを学び、トライ&エラーを繰り返しながら交流を広げ、人々をつなぐ学生たち。その一生懸命さで、まわりの人たちを自然に巻き込みつつある。URの清水成俊は先日、住民の方が学生たちに「これ食べて」とおかずを差し入れる様子を見て「お住まいの方同士のあたたかい関係が、食を通じて生まれている、そんな理想的な光景がみられて、うれしかったです」と笑みをもらす。また、首都大学東京の前身である都立大学出身でプロジェクトを担当するURの渋谷雅史は「忙しい中、熱心に活動する現役の学生たちは大変頼もしく、教えられることも多い」と話す。

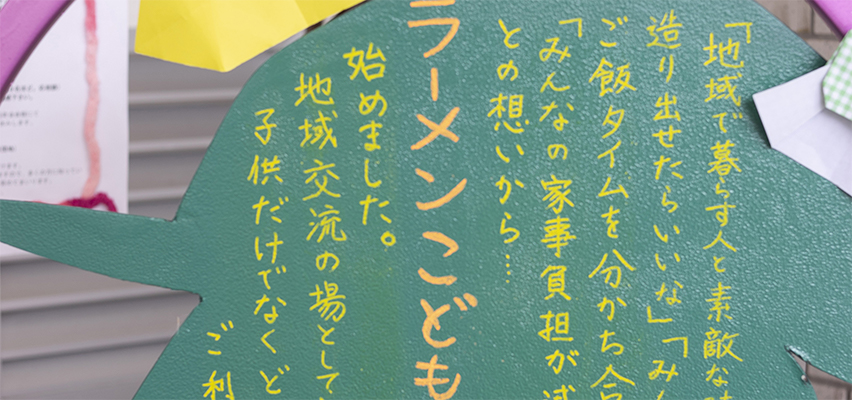

学生たちの今年度のテーマは「弱いつながりを増やそう」。無理に会話しなくてもいい、将棋や囲碁、読書をするなど自由に過ごしてもらっていいので、集会所に足を運んでもらう機会を増やしたい。そんな思いで、読み終えた本を持ち寄り合う企画「ベルコ本棚」や、ワンコインで飲めて食事もできる「居酒屋べるこ」を毎月開催。乳幼児から80代まで幅広い世代が集まる会に発展している。

昨年、住民による自主防災会が立ち上がり、集会所で「ひまわりカフェ」も開かれるようになった。

「ほんわかとしたあたたかい関係」「近くに誰かの存在を感じられる空間」がベルコリーヌ南大沢に新たに生まれ、あたりをやさしく包み込み始めている。

「息苦しくならないように、無理なく楽しく続けられるようにと心がけています」と話すURの清水。

「息苦しくならないように、無理なく楽しく続けられるようにと心がけています」と話すURの清水。 後輩でもある若者たちと共に活動し、サポートしているURの渋谷。

後輩でもある若者たちと共に活動し、サポートしているURの渋谷。妹尾和子=文、青木 登=撮影

- LINEで送る(別ウィンドウで開きます)

UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]

UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。

冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。

![URPRESS 2019 vol.58 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress58/lrmhph000000zhyp-img/header.png)