形を見せ始めた新しいまち 子どもたちの未来に思いを馳せて(1)

宮城県 南三陸町・気仙沼市

形を見せ始めた新しいまち 子どもたちの未来に思いを馳せて

宮城県南三陸町では造成した高台に住宅が建ち始め、商業地には店舗もオープンした。

災害公営住宅の建設が急ピッチで進む気仙沼市では、生活の質に気を配る取り組みも行われている。

南三陸町

寒さが緩んだ2月末に開かれた第54回南三陸福興市。今回のテーマは「牡蠣わかめまつり」。

寒さが緩んだ2月末に開かれた第54回南三陸福興市。今回のテーマは「牡蠣わかめまつり」。人々の思いのもとに進む南三陸の再生

蒸し牡蠣を頬張るグループや自慢のワカメを売る人、「私たちが作りました!」と食品をアピール する高校生たち、ステージからは アカペラの歌声……。好天に恵まれた2月28日、南三陸福興市が開かれた南三陸町役場前の広場には、人々の笑顔とにぎわいがあふれていた。

福興市は毎月最終日曜に開催され、この日で54回を数える。全国のまちを結ぶ防災ネットワーク「ぼうさい朝市」の支援を受け、最初の福興市が開かれたのは2011年4月29・30日。まちの6割が壊滅した震災の、およそ50日後のことだった。「みんなを何とか元気づけなければと、震災10日後には開催を決意していました」

そう語るのは実行委員長の山内正文さん。最初は支援者による出店中心だったが、次第に被災商店主も参加するようになり、再起への意欲が生まれた。それが2012年2月、仮設店舗が集まった「さんさん商店街」の開設にもつながったという。

震災から5年、造成した高台には昨年12月、真っ先に病院が完成し、住宅も建ち始めた。「まだまだこれからも頑張らねば」と語る山内さんの表情は明るい。

福興市実行委員長の山内正文さんは、自身が営む鮮魚店を震災の約半年後に再開させた。

福興市実行委員長の山内正文さんは、自身が営む鮮魚店を震災の約半年後に再開させた。 志津川湾の牡蠣、その旬のおいしさを味わうには、蒸し牡蠣が 一番だ。近隣各地からお客さんが集まって、福興市は盛り上がった。

志津川湾の牡蠣、その旬のおいしさを味わうには、蒸し牡蠣が 一番だ。近隣各地からお客さんが集まって、福興市は盛り上がった。 山を宅地に造成した東団地(東工区)に徐々に住宅が建ち始め、まちが姿を現してきた。

山を宅地に造成した東団地(東工区)に徐々に住宅が建ち始め、まちが姿を現してきた。高台の造成は今年度中低地のかさ上げも

南三陸町とUR都市機構は2012年3月に協力協定を締結。「なりわいの場所は様々であっても、住まいは高台に」という町の方針を最優先に、UR都市機構がまちづくりをサポートしてきた。担当した災害公営住宅の建設と志津川(しづがわ)地区内3ヵ所の高台の造成は今年度中、市街地があった低地60ヘクタールの区画整理とかさ上げも、2018年度中には完了の予定だ。「復興工事では、町の意向やニー ズ、住民の意向をいかに汲み取るかが何より重要です」

とUR都市機構南三陸復興支援事務所長の土田公生はいう。人間関係を築きつつ、各所と粘り強く調整を重ね、土田いわく「職員は120%の力を出して仕事に臨んでいる」という奮闘の成果が、目に見える形で実を結び始めた。もちろんそのベースに、町長をはじめ復興への強い意志をもつ行政との連携や、まちの人たちの協力があったことはいうまでもない。

福興市に足を運んだ南三陸町の佐藤仁町長(右)と、UR都市機構の土田公生。

福興市に足を運んだ南三陸町の佐藤仁町長(右)と、UR都市機構の土田公生。

住宅と店舗と造成地に続く建設

新しい暮らしが始まる志津川地区の造成地。入居第1号住宅となったのは、古澤さん宅だ。夫妻は4年9カ月を仮設住宅で暮らした。その土地に愛着も新たな人間関係も生まれたが、故郷への思いには代えられなかったという。「空気がいい、魚がうまい、出歩けば昔から見知った顔に出会う。やはり志津川が一番だ」

と孝夫さん。家は病院に近いエリアにあり、被災前の家の1階とほぼ同じ間取りの平屋建て。「息子たちが帰省する場所もできた」と、夫妻は顔をほころばせる。

一方、造成中の商業地にも1月22日、かさ上げ地第1号の店舗がオープンした。渡辺隆さんが経営するセブン-イレブン志津川十日町店だ。

近くにあった旧店舗は、津波で跡形もなく流された。移動販売や仮設店舗で商売を続けたのは、「買い物する場所がないお客さまのために」という思いからだったという。24時間営業の明かりが、真っ暗闇のまちの中で心強いと感謝され、本店舗オープンの日には、待ちかねた多くの客が駆けつけた。店内のレジ近くには、いつでもお供え用の花束が並んでいる。

渡辺さんは来年3月、さんさん商店街の店舗が周辺に移転してくるのを心待ちにしている。

セブン-イレブン志津川十日町店のオーナー渡辺隆さんと、店長で長男の健太郎さん。「お客さまあっての店。 “ありがとう”といわれるのが一番うれしい」と隆さん。

セブン-イレブン志津川十日町店のオーナー渡辺隆さんと、店長で長男の健太郎さん。「お客さまあっての店。 “ありがとう”といわれるのが一番うれしい」と隆さん。

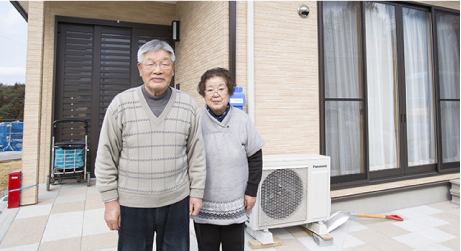

昨年12月、高台に造成された住宅地に最初に入居した古澤孝夫さん、正子さん夫妻。「これから庭をつくるのが楽しみ」と春を待ちわびていた。

昨年12月、高台に造成された住宅地に最初に入居した古澤孝夫さん、正子さん夫妻。「これから庭をつくるのが楽しみ」と春を待ちわびていた。 東団地地区には、まず病院とケアセンターが造られた。新しい町役場も移転する予定。

東団地地区には、まず病院とケアセンターが造られた。新しい町役場も移転する予定。まちづくりの「今」を子どもたちへ

普段、人が立ち入ることのできない造成地で、どんな作業が行われ、どのようにまちづくりが進められているのか。子どもたちに見てもらう試みも行われている。主催は一般社団法人南三陸復興推進ネットワーク。子どもたちに郷土を知ってもらう「南三陸わらすこ探検隊」の一環で、「みんなのまちのいま」と題し、2月27日に第2回が開催された。

小学校低学年を中心に集まった12人が、UR都市機構南三陸復興支援事務所の山口裕敏の先導で造成地へ。高台ではダンプなどの建設機械に目を見張り、低地では小高い場所から造成地を眺め、山口が語るまちの未来に聞き入った。「まちにはどんなものが必要かな?」との問いに、「魚屋さん!」「スーパー」「野球場やサッカー場もほしい!」と元気いっぱいだ。

震災から5年がたち、低学年の子どもたちの中には震災前のまちを知らない子も多い。「まちができていく様子を見せたい」と、南三陸復興推進ネットワークがUR都市機構に話を持ち込んだ。「僕らはまちの基盤を整備しますが、30年、40年後に実際のまちを支えるのは子どもたちです。この体験が、子どもたちがまちづくりの未来図を考えるきっかけになってくれればうれしい」

喜んでこの依頼を受けたという山口の言葉には、被災地の明日に寄せる思いがにじんでいた。

「みんなのまちのいま」を探検する子どもたち。40トン近い積み込み量を誇る巨大なダンプに興味津々だ。

「みんなのまちのいま」を探検する子どもたち。40トン近い積み込み量を誇る巨大なダンプに興味津々だ。

造成がつづく自分たちのまちを眺める子どもたち。商店が並び、人が行きかうまちの姿を知らない子も多い。

造成がつづく自分たちのまちを眺める子どもたち。商店が並び、人が行きかうまちの姿を知らない子も多い。

森と海のエコ認証で復興ののろしを上げる

南三陸町 佐藤仁町長

高台の住宅地は今年度中に完成し、復興の大きなテーマだった「住宅再建」は第4コーナーを回ったといえると思います。震災復興は、すべてが誰もやったことのない仕事。「絶対に下を向かない」をモットーに取り組んできましたが、経験と技術のあるUR都市機構の支援は大きな力でした。

今後も常に前を向いて、どういうまちをつくるかを考えていきたい。南三陸町は国際森林認証FSCと牡蠣の養殖で海のエコ認証ASC、この2つの認証を得る世界でも例のない唯一の地となりました。これを誇りとして、豊饒の海を守り、産業の柱である水産業と観光を盛り立てていきます。

【西上原三千代=文、佐藤慎吾=撮影】

UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]

UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。

冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。

![URPRESS 2016 vol.45 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress45/lrmhph000000oyu8-img/bnr_maintitle_pc.png)