キモチ、あつまるプロジェクト

福島でまた会おうよ!

URが主催する「キモチ、あつまるプロジェクト」が今年も8月28日~31日に開催され、23名の若者たちが福島県の浜通りにやってきた。

復興の今を見て、たくさんの人の話を聞き、仲間と議論した、スタディツアーをレポートする。

被害の実相を知る

震災遺構

学生たちが訪れたのは、URが復興まちづくり支援を行う福島県大熊町、双葉町、浪江町。東日本大震災の原子力災害による全町避難を経て、一部避難指示が解除され、新たなまちづくりが始まっている3町で、復興に携わる人々の思いを聞き、自分たちに何ができるかを考える3泊4日の旅がスタートした。

1日目は「東日本大震災・原子力災害伝承館」と「震災遺構 浪江町立請戸小学校」を訪ね、3町を襲った原子力災害や津波の被害を学んだ。巨大な津波の力で破壊された校舎を見て、東日本大震災を自分ごととしてとらえる視点が生まれた。

双葉町にある「東日本大震災・原子力災害伝承館」を見学後、浪江町に残る「震災遺構 浪江町立請戸小学校」を訪ねた。

双葉町にある「東日本大震災・原子力災害伝承館」を見学後、浪江町に残る「震災遺構 浪江町立請戸小学校」を訪ねた。 請戸小学校の生徒が全員無事に避難した経緯が、絵と文章で紹介されていた。

請戸小学校の生徒が全員無事に避難した経緯が、絵と文章で紹介されていた。中間貯蔵施設

次に訪れた「中間貯蔵施設」は、福島県内の除染で発生した土壌や廃棄物を、最終処分するまで30年間貯蔵する施設。東京都渋谷区とほぼ同じ面積の土地に、受入・分別施設、土壌貯蔵施設、減容化施設、廃棄物貯蔵施設があり、盛土をした大地が広がっている。

ある学生は「ツアーでここに行くと家族に言ったら、大丈夫なの? と心配されました。正直言うと、自分もちょっと心配でしたが、実際に線量計を使って放射線の量を計り、安全を実感しました。来なければわからないことがあります。帰ったらこのことを家族や友人に伝えたいです」と話してくれた。

福島第一原発を囲むように広がる約1,600haの土地が「中間貯蔵施設」として整備されている。

福島第一原発を囲むように広がる約1,600haの土地が「中間貯蔵施設」として整備されている。 土壌貯蔵施設の上で、線量計を使って放射線量を測る。

土壌貯蔵施設の上で、線量計を使って放射線量を測る。復興が進むまちを歩く

浪江町

2日目は3町で復興に携わる人たちに会い、交流する時間が用意されていた。また、この日から2日間、福島放送の取材が入り、福島県出身でタレントのなすびさんも学生たちと同行することになった。

浪江駅前でなすびさんと合流した学生たちは、かつての中心市街地を見学。URが運営する情報発信・交流施設「なみいえ」で、URのスタッフから復興の現状と、建築家・隈研吾さんらが手がける浪江駅周辺のグランドデザインの完成予想イメージを見た。浪江町ではURが産業団地整備を行い、棚塩地区に先端産業が誘致され、雇用創出エリアが稼働し始めている。学生たちの関心は高く、「町外に避難している人たちにどのように情報を発信しているのか」など、たくさんの質問が出た。

次に「道の駅なみえ」で、「まちづくりなみえ」の佐藤成美さんから活動内容やまちの現状を聞いた。佐藤さんは「浪江は昔からよそから来る人を拒まないまち。今、再スタートしているこのまちでは、新たな挑戦ができる。さまざまな人が集まり、新しいまちが生まれている」と話した。

福島市出身でふくしま観光交流大使にも任命されているなすびさんが、浪江駅前で学生たちを待っていた。

福島市出身でふくしま観光交流大使にも任命されているなすびさんが、浪江駅前で学生たちを待っていた。 まちづくりが始まっている浪江町の旧市街地を歩く。

まちづくりが始まっている浪江町の旧市街地を歩く。 「まちづくりなみえ」の佐藤さん。地域おこし協力隊員として浪江町に古本屋を開いた話をしてくれた。

「まちづくりなみえ」の佐藤さん。地域おこし協力隊員として浪江町に古本屋を開いた話をしてくれた。 URが運営する情報発信交流スペース「なみいえ」で、浪江駅周辺のグランドデザイン「なみえルーフ」の動画を見ながら説明を受ける。

URが運営する情報発信交流スペース「なみいえ」で、浪江駅周辺のグランドデザイン「なみえルーフ」の動画を見ながら説明を受ける。KUMA・PRE

大熊町では、役場や住宅などが造られて復興が進む大川原地区を見学し、URスタッフから現状説明を受けた。交流施設「Linkる大熊」では「おおくままちづくり公社」の岩船夏海さんが待っていた。昨年6月に東京から移住した岩船さん。現在は移住定住促進担当として、移住者たちのコミュニティー支援を行っている。0歳から15歳までが共に学ぶ「学び舎 ゆめの森」が開校し、教育目的での移住や問い合わせも増えているそうだ。ここでも学生たちは岩船さんを質問攻めに。「休みの日の過ごし方は?」の質問に、「誰かの家にごはんに呼ばれたり、イベントを手伝ったり、子どもたちの活動に参加したり。じつは東京に住んでいたときより、休みの日は忙しい」と答えてくれた。

大熊町の大野駅西地区でURが運営する地域活動拠点「KUMA・PRE」で、地域再生に向けた取り組みについて話を聞いた。

大熊町の大野駅西地区でURが運営する地域活動拠点「KUMA・PRE」で、地域再生に向けた取り組みについて話を聞いた。双葉町

最後は双葉町へ。双葉町産業交流センターで話を聞いたのは「ふたばプロジェクト」の小泉良空(みく)さん。公営住宅も完成し、現在の居住者は約130人。「双葉駅前にある『コミュニティーセンター』で待ち合わせをする光景が見られるようになったことが、うれしい変化」と語り、少しずつ復興が進み、変わっていくまちのなかで、「変わらないのはまちの人たちの思いの強さ、しぶとさだ」と学生たちに語りかけた。

双葉駅の西側には双葉町駅西住宅が完成している。

双葉駅の西側には双葉町駅西住宅が完成している。ふたば飲み

夜は双葉町産業交流センターの屋外スペースで行われる「ちいさな一歩プロジェクト ふたば飲み×ふたばの声」に参加した。飲食店の出店が並び、ステージでは歌やダンスなどで盛り上がる。小泉さんが「このイベントのために避難先から戻ってくる町民の皆さんがたくさんいますよ」と教えてくれた。久しぶりの再会を喜ぶ人たちに、復興工事の関係者や移住者なども加わり、笑顔の輪が広がっていた。学生たちもなすびさんを囲んで芝生の庭に陣取り、夏の夜を楽しんだ。

双葉町ににぎわいを取り戻そうと、さまざまな企画を考える「ちいさな一歩プロジェクト」が仕掛ける「ふたば飲み」。今回は音楽イベント「ふたばの声」と共催し、地域の方も学生たちも盛り上がった。

双葉町ににぎわいを取り戻そうと、さまざまな企画を考える「ちいさな一歩プロジェクト」が仕掛ける「ふたば飲み」。今回は音楽イベント「ふたばの声」と共催し、地域の方も学生たちも盛り上がった。

同年齢の起業家に刺激

キウイ栽培

3日目。震災前まで大熊町の特産品だったキウイ栽培の復活に挑戦する(株)ReFruitsの原口拓也さん、阿部翔太郎さんの話を伺う。阿部さんは大学4年生、原口さんは今春卒業したばかりだ。キウイの収穫は早くて2026年と聞き、「不安はないのか?」と質問が飛ぶ。「むちゃくちゃ不安はある」と阿部さんが言えば、栽培を担当する原口さんは「やるしかないっしょ、という気持ち。未来のことは楽観している」。同年代の2人に、学生たちは大いに刺激を受けた様子だ。

ReFruitsを起業した2人。左は栽培担当の原口さん、右が現役大学生の阿部さん。

ReFruitsを起業した2人。左は栽培担当の原口さん、右が現役大学生の阿部さん。 大熊町にある1haの圃場では500本以上のキウイの苗木が育っていた。

大熊町にある1haの圃場では500本以上のキウイの苗木が育っていた。 3日目の朝、大熊町の旧大熊小学校を使って開設された「大熊インキュベーションセンター」で施設内容などの説明を受ける。

3日目の朝、大熊町の旧大熊小学校を使って開設された「大熊インキュベーションセンター」で施設内容などの説明を受ける。相馬野馬追

ブランドニンニクを栽培する(株)ランドビルドファームの吉田さやかさんのお宅では、この地の伝統行事である相馬野馬追の話を伺い、兜を着用させてもらう体験も。江戸時代から続く吉田家を守り、地元に貢献したいと、震災後にニンニク栽培を始めた経緯を聞き、地元を愛する思いに触れた。

江戸時代から続く吉田さんのお宅で話を聞いた。

江戸時代から続く吉田さんのお宅で話を聞いた。 実際に相馬野馬追で使う兜を着用させてもらった。

実際に相馬野馬追で使う兜を着用させてもらった。浅野撚糸

続いて双葉町中野地区復興産業拠点に工場とショップを構える浅野撚糸(株)へ。同社の社長は福島大学に学び、青春時代を過ごした福島に恩返しをしたいとの思いから、この地に進出した。現地採用の若い社員たちの話を聞き、学生たちとの質疑応答が続いた。

空気を含むふんわりとした糸「スーパーZERO」は、浅野撚糸の特許技術が生み出した魔法の糸。その製造工程を見学した。

空気を含むふんわりとした糸「スーパーZERO」は、浅野撚糸の特許技術が生み出した魔法の糸。その製造工程を見学した。 双葉町の浅野撚糸で、若手社員たちと意見交換。

双葉町の浅野撚糸で、若手社員たちと意見交換。ワークショップ

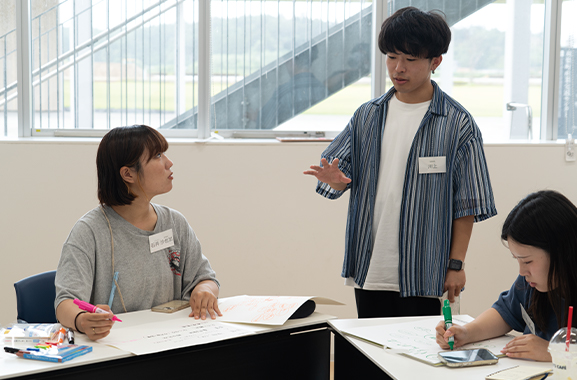

3日間の感想をキーワードに落とし込む。

3日間の感想をキーワードに落とし込む。 グループのメンバー間で議論が弾んだ。

グループのメンバー間で議論が弾んだ。

福島の希望の光に

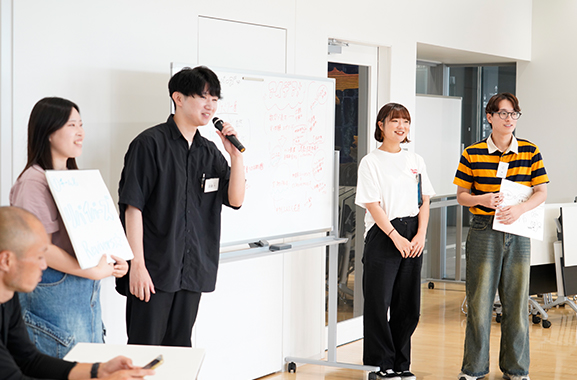

最後はグループに分かれてこれまでの時間を振り返り、3日間で学んだことをキーワードに落とし込む。どのテーブルも活発な意見が飛び交っていた。

その様子を見ながら、URでこのプロジェクトを担当する佐藤律基は手応えを感じていた。

「このツアーは、学生たちが復興の進むまちの姿やそこに息づく人たちの思いを知り、復興について考え、それを周囲に発信してもらうことが目的です。訪問する先では学生たちの質問や意見が途切れず、とても実りある交流ができたのではないかと思っています」

2日間、行動をともにしたタレントのなすびさんも、「学生さんたちがここまで真剣に福島のことを考えてくれていることに、正直驚きました。彼らが前のめりになって福島のことを議論しているのを見て、希望の光を感じました」と話してくれた。

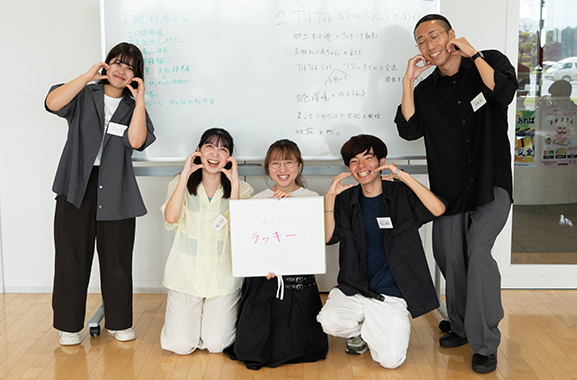

最終日のワークショップは、3町の魅力や可能性を挙げながら、「私たちにできること」を考えてグループで発表する。あるグループは「再びふくしま」をキーワードに、「次はここで同窓会をやりましょう」と提案。みんな大賛成だ。

地元に帰っても福島のことを考え、福島のことを発信しつづければ、それが関係人口増につながる。学生たちの次の行動が、福島の未来を拓くと確信した4日間だった。

実り多い3泊4日のツアーを終えた学生たち。彼らはすでに3町の関係人口だ。

実り多い3泊4日のツアーを終えた学生たち。彼らはすでに3町の関係人口だ。 3町の魅力や可能性を付箋に書き出して整理する。

3町の魅力や可能性を付箋に書き出して整理する。

「学生たちの熱意が想像以上で、こちらもやりがいがあった」と話すURの佐藤。

「学生たちの熱意が想像以上で、こちらもやりがいがあった」と話すURの佐藤。グループ発表!

【妹尾和子=文、菅野健児=撮影】

- Xポスト(別ウィンドウで開きます)

- LINEで送る(別ウィンドウで開きます)

UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]

UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。

冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。

![URPRESS 2024 vol.79 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress79/j2ic970000003tms-img/header_79.png)