団地の誕生創世記1

団地の誕生創世記

日本人の住まいを根底から変えた新しい時代の幕開け

誕生したばかりの団地とは、どういう存在だったのか。

その頃を知る人々のお話から、団地創成期をのぞいてみた。

「食寝分離」の新しい住まいが誕生

戦後の日本は、あらゆるものが足りない中からスタートした。ことに住宅事情は劣悪で、昭和29年になっても、日本全国で約280万戸もの住宅が不足、その建設は急務だった。

日本住宅公団は大規模な宅地開発を行い、不燃住宅を供給することを目的に、昭和30年に設立された。都市への人口流入が進んだ高度成長期、日本住宅公団は都市近郊に大規模な団地を次々と建設していった。

「明るい台所にはステンレス製の流し台が設置され、浴室と水洗トイレが住戸内にある。これこそ新しい時代の住まいだと、大変な衝撃を受けました」

昭和31年、名古屋市に誕生した公団住宅・志賀団地で新婚生活を始めたという男性は、当時をそう振り返る。それまでの日本の家では、食事のときには和室にちゃぶ台を出し、それを片付けて布団を敷いて寝るというスタイル。それが団地では、食事する部屋と寝る部屋が別という点も画期的だった。

「当時の志賀団地は大学病院のドクターも住んでいましたね。その頃、出始めた家電の三種の神器、テレビ・洗濯機・冷蔵庫をちょっと無理して購入して、まさに時代の最先端の生活、憧れの暮らしを楽しみました」

団地は子ども天国

団地は子ども天国同年代の友達がたくさん住む団地は、子どもたちにも天国だった。遊び場も団地の中に整っている。いつでも子どもたちの笑い声が響き、周囲の大人たちがその姿を見守っていた。藤の台団地(東京都町田市)。

庶民の暮らしをご視察

庶民の暮らしをご視察昭和35年9月、当時の東京都北多摩郡にできたひばりが丘団地(現・西東京市、東久留米市)を訪れた、皇太子殿下と美智子妃殿下(当時)。訪米前に国内事情を視察する目的で、団地の室内をご覧になった。当時の記事によると、「概して便利で明るい」というのが、お二人のご感想だったそうだ。

写真/植田茂夫

三種の神器が登場

三種の神器が登場昭和31年に完成した志賀団地(名古屋市北区)で、当時、出始めたばかりの電気掃除機を使う住人。

写真/植田茂夫

応募に殺到、

団地には希望が詰まっていた

その憧れの暮らしを手に入れる方法は抽選だった。人々は新しい団地の応募に殺到した。当時の日本住宅公団の職員・植田茂夫さんはこう証言する。

「団地の募集があると、“門前市を成す”という表現の通り、人々が当時、東京の九段下にあった日本住宅公団の窓口に殺到しましてね。フロアは人で埋まり、通りまで人波が続いていましたよ」

冬至の昼間でも4時間日照があること、住戸のプライバシーを確保するため、建物高さの1・8倍の棟間隔をあけることなど、現在にも続く団地の基準は、この時期にまとめられている。

日本人の暮らし方を根底から変えた団地には、庶民の希望が詰まっていた。

憧れの2DK

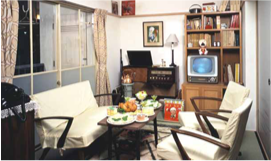

憧れの2DK千葉県の松戸市立博物館は、同市にある常盤平団地の2DKを復元し、当時の暮らしを再現した展示を行っている。昭和35年から入居が始まった常盤平団地は、東京方面に勤める比較的高収入の人が多く住んでいたという。写真は洋風に設えた6畳間、中央にシンクを置いたステンレス製の流し台、ダイニングキッチン。

写真/松戸市立博物館

UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]

UR都市機構の情報誌[ユーアールプレス]の定期購読は無料です。

冊子は、URの営業センター、賃貸ショップ、本社、支社の窓口などで配布しています。

![URPRESS 2014 vol.38 UR都市機構の情報誌 [ユーアールプレス]](/aboutus/publication/web-urpress38/lrmhph000000p3em-img/bnr_maintitle.png)