地方都市再生を考えるリレーシンポジウム開催報告[札幌会場]

UR都市機構では、大都市から地方都市まで、民間事業者や地方公共団体のみなさまと協力し、都市再生の推進に取り組んでいます。本リレーシンポジウムでは、特に地方都市にフォーカスし、URの取り組みのご紹介やパネルディスカッションを通して、今後の地方都市のまちづくりについて考えます。

開催報告 [札幌会場]

|

開催日時 |

2018年5月24日(木) |

|---|---|

|

会場 |

|

|

電車アクセス |

|

プログラム

| 時間 | 内容 |

|---|---|

|

14:00 |

主催者挨拶 |

|

14:10 |

地方都市再生に向けた国の最近の取組 |

|

14:35 |

UR の地方都市再生の取り組みについて |

|

14:55 |

休憩 |

|

15:10 |

パネルディスカッション(1)~パネリストのプレゼンテーション |

|

16:45 |

パネルディスカッション(2)~新しい時代の再開発はありえるか?! |

|

17:30 |

ネットワーキング |

当日の様子

約140名の方にお越しいただきました。たくさんのご来場ありがとうございました。

主催者挨拶

UR都市機構 理事 杉藤 崇

UR都市機構というと大都市開発をイメージされる方が多いかと思いますが、今、URは新しい仕事にいろいろと取り組んでおります。

一つは「災害復興」です。東日本大震災以降、被災地の復興のお手伝いを懸命にさせて頂いております。

これと並び、URが本気で取り組もうとしているのが「地方都市再生」になります。

北海道でいえば、札幌だけでなくいろいろな都市で抱えている地方都市の問題。これらの問題に対して、まだまだこれだという確立した手法がない中で、皆様と一緒に考えていければと思っております。

主催者挨拶 理事 杉藤 崇

主催者挨拶 理事 杉藤 崇 たくさんの参加者で満席となった会場

たくさんの参加者で満席となった会場地方都市再生に向けた国の最近の取組

国土交通省 都市局 まちづくり推進課 官民連携推進室長 鹿子木靖氏

地方都市再生に向けて、必要な取り組みである『コンパクトシティの推進と「スポンジ化」への対応』と『官民連携まちづくりの制度や取組』。二つの大きなテーマに基づき、コンパクトシティの考え方や官民連携まちづくりの実現に向けた国としての支援など具体的なの事例を交え紹介されました。

国の最近の取組みの情報提供 国土交通省 鹿子木靖氏

国の最近の取組みの情報提供 国土交通省 鹿子木靖氏 具体例を交えながら国の取組みを紹介

具体例を交えながら国の取組みを紹介URの地方都市再生の取り組みについて

UR都市機構 都市再生部 全国まちづくり支援室 まちづくり支援課 課長 島田和生

URのまちづくり支援の大きな3つの特長である「トータルな視点」「公共性・中立性」「事業経験とノウハウ」や、まちづくりの各段階に応じた支援メニューの用意、さまざまなニーズに対応する体制などを紹介。

事例として、「まちづくりの相談・コーディネート」「コンパクトシティ形成に向けた計画や事業化支援」「土地の先行取得と再開発事業の事務局支援による事業完遂」「災害復興支援」について具体的な説明と紹介がありました。

URの地方都市再生の取り組みの紹介 UR都市機構 島田和生

URの地方都市再生の取り組みの紹介 UR都市機構 島田和生 事例を交えた内容に聞き入る参加者の皆様

事例を交えた内容に聞き入る参加者の皆様

資料:

北海道札幌市(土地の先行取得と組合施工再開発事業の事務局受託による事業完遂支援) [81KB]![]()

![]()

パネルディスカッション

新しい時代の再開発はありえるか?!

「新しい時代の再開発はありえるか?」を大きなテーマとし て、3名のパネリストによるプレゼンテーションの後、同テー マのもとにパネルディスカッションが開催されました。

馬場氏からは、リノベーションと再開発が対立概念ではな い、三高主義から三低主義へ、暫定利用や公民連携の事例 など、従来の再開発から新しい再開発の方向性を示す「再開 発とエリアリノベーション」について。

西村氏からは「人口減少局面におけるまちづくりの進め 方」をテーマに、まちづくりへの想い、暫定利用によりエリア 価値の向上を実現させたプロジェクト、人口減少局面におい て再開発を成功させる方法の紹介。

清水氏からは、「都市経営」による課題解決、所定期間内に 投資を回収する経済合理的な方法、エリア再生のゴールと は?、今日1番伝えたいことについて。

それぞれの事例を交えた分かりやすいプレゼンテーションがありました。

パネリスト紹介

-

馬場 正尊 氏

建築家

建築家

株式会社オープン・エー 代表取締役

公共R不動産ディレクター -

清水 義次 ⽒

都市・地域再生プロデューサー

都市・地域再生プロデューサー

株式会社アフタヌーンソサエティ 代表取締役

一般社団法人公民連携事業機構 代表理事

3331アーツ千代田 代表 -

西村 浩 ⽒

建築家/クリエイティブディレクター

建築家/クリエイティブディレクター

株式会社ワークヴィジョンズ 代表取締役

オン・ザ・ルーフ株式会社 代表取締役

マチノシゴトバCOTOCO215 代表

パネルディスカッションの様子

パネルディスカッションの様子 パネリスト 馬場 正尊 氏

パネリスト 馬場 正尊 氏 パネリスト 清水 義次 ⽒

パネリスト 清水 義次 ⽒ パネリスト 西村 浩 ⽒

パネリスト 西村 浩 ⽒再開発とエリアリノベーション

馬場 正尊 氏

まず最初に言いたいのは、リノベーションと再開発は対立概念ではないということ。リノベーションも再開発も都市再生の選択肢のひとつである。

昔の再開発は"三高主義"の実現であったが、今の時代は、"三低主義"。そのモデルが「オガール紫波」であり、再開発の概念やイメージを変えたのではないか。

三低主義の再開発モデル「オガール紫波」

三低主義の再開発モデル「オガール紫波」

都市計画法の用途地域は、都市を整理したいという近代の欲望の表れ。しかし、今その徹底したゾーニング主義は限界にきており、僕らが変えていく時代にきている。

新しい都市計画の方法論に基づいているのが「リノベーションスクール」。都市は計画する時代が終わり、経営する時代に入っている。

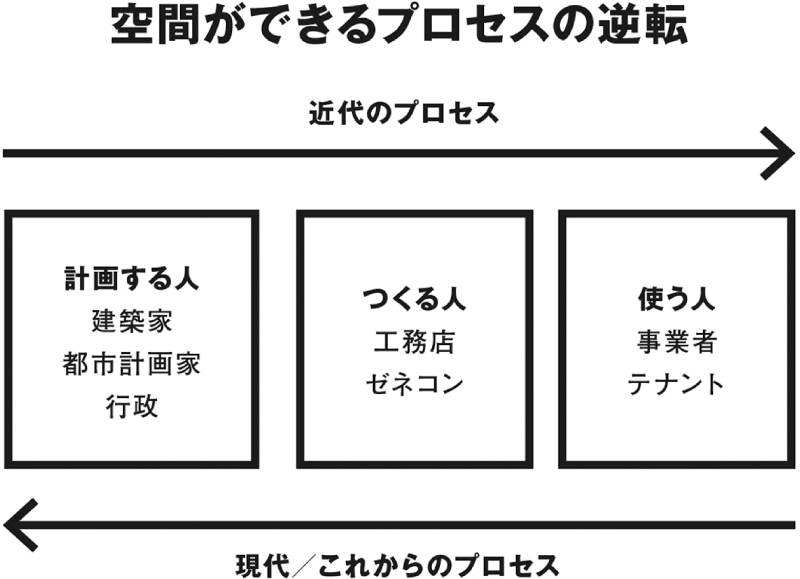

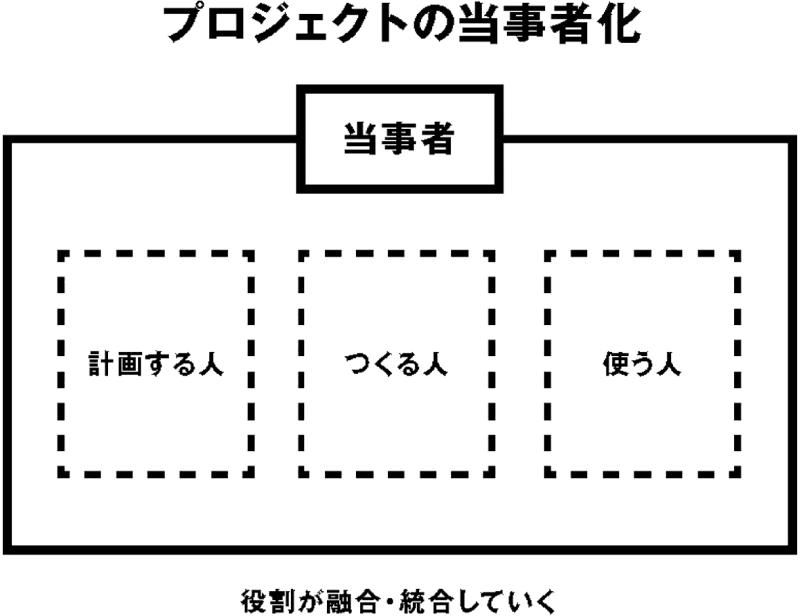

これからの時代は、計画的都市から、使う側がとりあえず使うという工作都市へ。近代の都市再生の手法が180度逆転している。"つくる人"、 "つかう人"の役割すら曖昧になっている。

空間ができるプロセスの逆転

空間ができるプロセスの逆転

佐賀市「わいわい!!コンテナ」は、周囲のみなさんに愛されて、暫定利用ではなくなった例。公民連携や暫定利用のパワーや可能性を感じるプロジェクト。

大通公園は公民連携の歴史そのもの。民間の人が発案し、民間資金で花壇等を整備している。雪まつりのイベントも見事に公民連携で盛り上がっている。市民にとってはあまりにも当たり前のことで意識していないだろうが、大通公園でのトライアルは札幌の宝。

プロジェクトの当事者化

プロジェクトの当事者化

人口減少局面におけるまちづくりの進め方

西村 浩 氏

- 都市再生においては、今までの縦割主義的な教育から生まれる職能だけではなく、様々な活動等を横つなぎにしながら縦横無尽に動いていく人間が必要。

- まちの大・小は関係なく、ここにしかない価値を持っているエリア以外は生き残れない。まちの価値をいかに広く知ってもらって、共感を日本中に広げられるか。

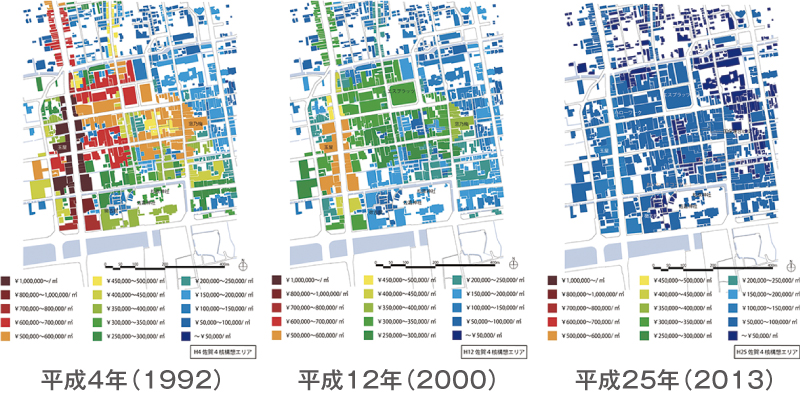

- 路線価の下落は、地方都市で最も大きい税収である固定資産税が大幅に減少することに繋がる。下落しているエリアで、少しでも路線価が上昇するエリアを増やしていくのが僕らの仕事だと思っている。

路線価の変遷 【佐賀市中心市街地】

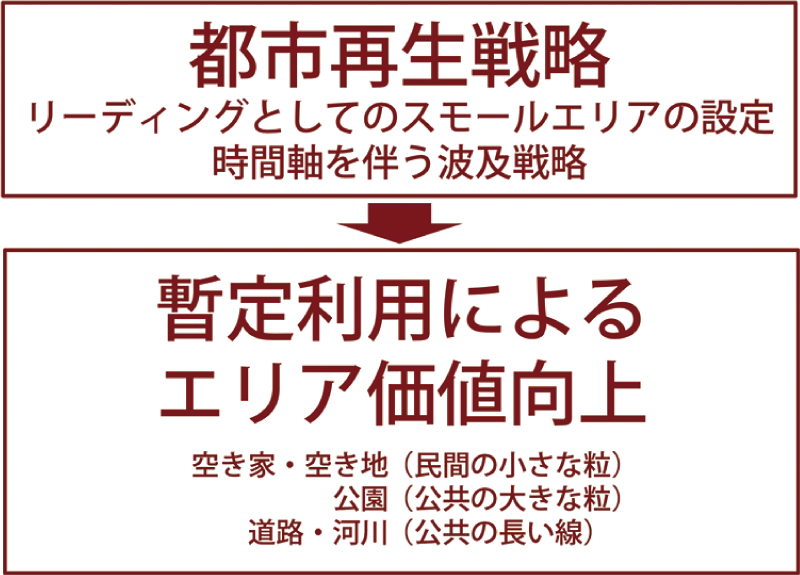

路線価の変遷 【佐賀市中心市街地】人口減少局面において再開発を成功させる方法は、空地や空き家等において、魅力的な暫定利用によりスピーディーにエリアの価値を上げ、まずは家賃相場を上昇させる。そこから再開発事業の可能性が見えてくる。

都市再生戦略をつくる中で、小さいリーディングエリアを見つける。そこからはじめて周辺にどう波及させるかという時間軸を伴う都市再生戦略をきちんとつくるべき。

都市再生戦略

都市再生戦略

佐賀市呉服元町周辺では、エリア価値が上昇し、今は次のエリアに価値を波及させるフェーズに移っている。いろんなアイデアを出しながら、その先、またその先と展開を考えている。

都市的なスケールと建築的なスケールを組み合わせたまちづくりをしていくことが、これからは大事。

都市地域経営課題解決とまちづくり

清水 義次 氏

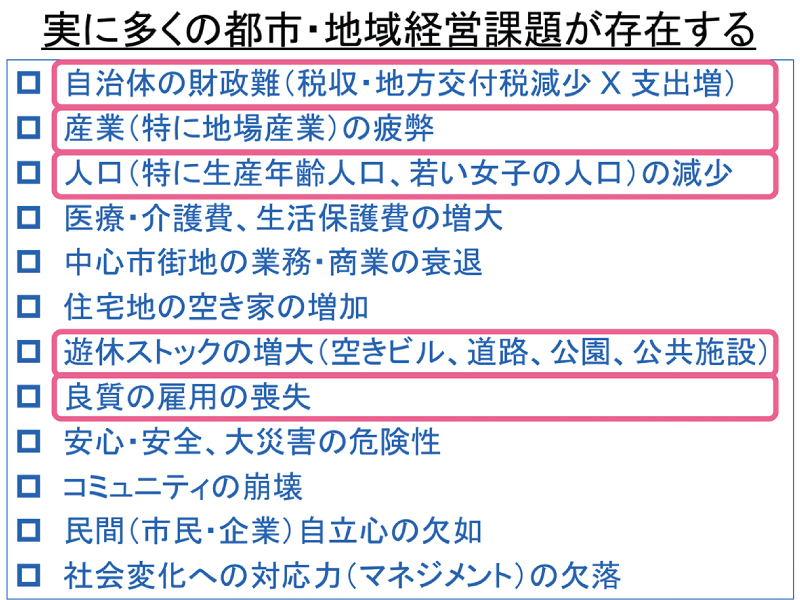

都市の縮退時代の中、財政難により自治体経営が危機的状況にある。札幌市においても、自主財源が義務的経費より少なく、「都市経営」が厳しい状況。

官も民も責任ある市民として、縮退するまちの未来に対してきちんとしたスタンス及び取り組みを着実に行うべき。共にしっかりしない限り、「都市経営」を維持できない時代。

都市・地域経営課題

都市・地域経営課題都市の観察がめちゃくちゃ大事。まちは生き物、やり方によってどんどん変化するもの。

新しい大きな建築物が建ち続けると、札幌市内に遊休物件があふれる。でも、その状況を悲観的に受け止めず、チャンスが回ってきたと思えばよい。

従来のまちづくりの主流は、都市計画に基づき税金をまちに投資し、まちを変化させるやり方。今後は、現実の社会の生態を把握し、持続力の高い事業を企画して、所定期間内に投資を回収するのが基本ルール。

再開発を敷地周辺の範囲で考える敷地主義はやめよう。「敷地に価値なし、エリアに価値あり、官民に境目なし」。これが1番大事な伝えたいこと。

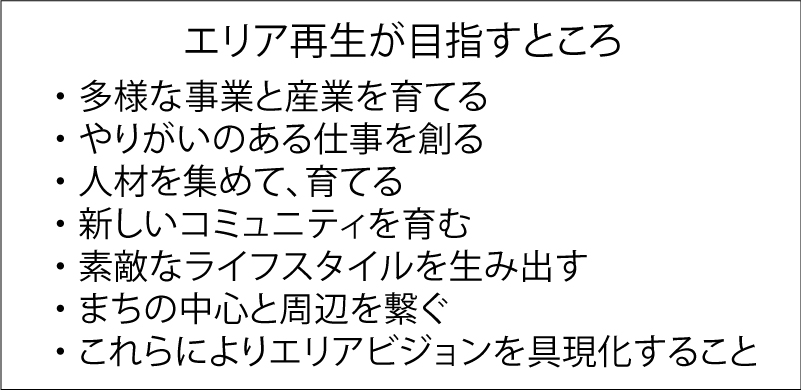

エリア再生の目指すところは、エリアのビジョンの具現化。「リノベーションまちづくり」は、エリアビジョンの具現化をスピード感のある暫定利用によって行う手法。みんなで申し合わせてやるのが、まちづくり。

エリア再生が目指すところ

エリア再生が目指すところ

CPD認定

本シンポジウムは、公益社団法人日本都市計画学会のCPD認定を受けております。

主催:独立行政法人都市再生機構 後援:国土交通省

お問い合わせ

独立行政法人都市再生機構

都市再生部 全国まちづくり支援室

TEL:045-650-0842

〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー