地方都市再生を考えるリレーシンポジウム開催報告[福岡会場]

地方都市再生を考えるリレーシンポジウム

UR都市機構では、大都市から地方都市まで、民間事業者や地方公共団体のみなさまと協力し、都市再生の推進に取り組んでいます。本リレーシンポジウムでは、特に地方都市にフォーカスし、URの取り組みのご紹介やパネルディスカッションを通して、今後の地方都市のまちづくりについて考えます。

開催報告 [福岡会場]

| 開催日時 | 2018年1月22日(月) |

| 会場 |

|

| 電車アクセス | ・地下鉄空港線「天神駅」(16番出口)徒歩5分 |

プログラム

| 時間 | 内容 |

|---|---|

| 14:00 | 主催者挨拶 |

| 14:10 | 地方都市再生に向けた国の最近の取組 |

| 14:30 | UR の地方都市再生の取り組みについて |

| 14:50 | 休憩 |

| 15:05 | パネルディスカッション(1)~パネリストのプレゼンテーション |

| 16:05 | パネルディスカッション(2)~新しい時代の再開発はありえるか?! |

| 17:15 | ネットワーキング |

当日の様子

約120名の方にお越しいただきました。たくさんのご来場ありがとうございました。

主催者挨拶

UR都市機構 理事 杉藤 崇

私どもURは今、地方都市の再生に本気で取り組んでいこうと大きく舵を切ろうとしているところで、今回のリレーシンポジウムもその一環として企画させていただきました。 11月には東京、そして本日の福岡、5月には札幌で開催致します。

これから地方都市の再生を進めていく上では、やはり従来のやり方では難しい。それでは、どうすれば良いのか?といったところを皆さまと一緒に考えていきたいと思いますし、私どもURとしても、機会があれば皆様方のまちづくりのパートナーとしてお手伝いが出来たら幸いだと考えております。

主催者挨拶 理事 杉藤 崇

主催者挨拶 理事 杉藤 崇 満席の参加者で埋めつくされた会場

満席の参加者で埋めつくされた会場地方都市再生に向けた国の最近の取組

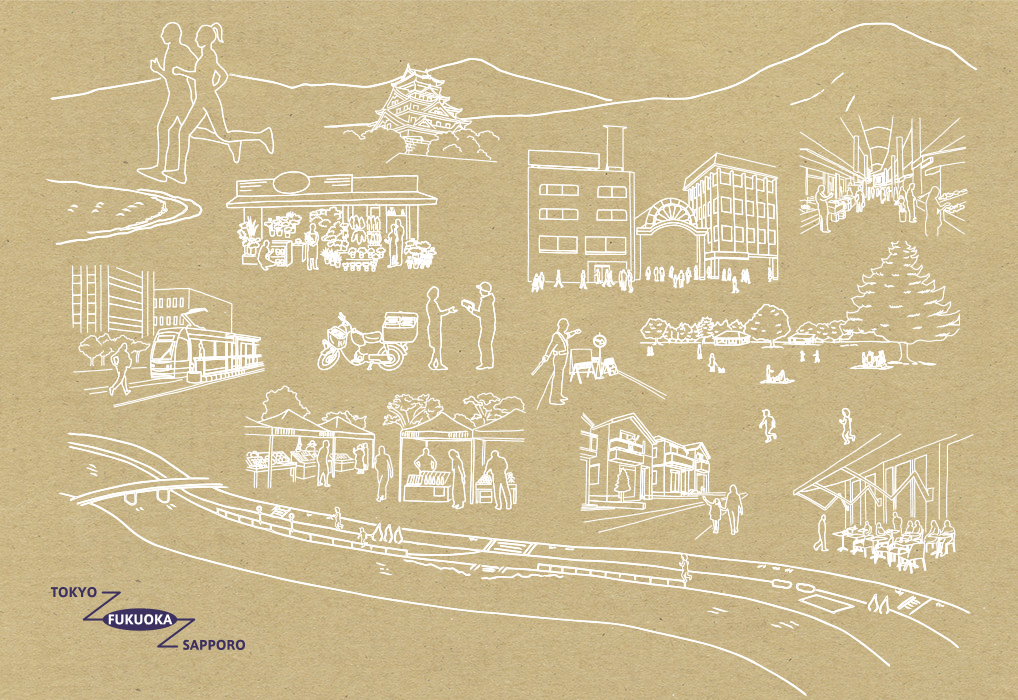

国土交通省 都市局まちづくり推進課 企画専門官 高峯 聡一郎氏

色を失いかけている「まち」、自分たちの「まち」がどうしたらもう少しカラフルな「まち」になるのか?

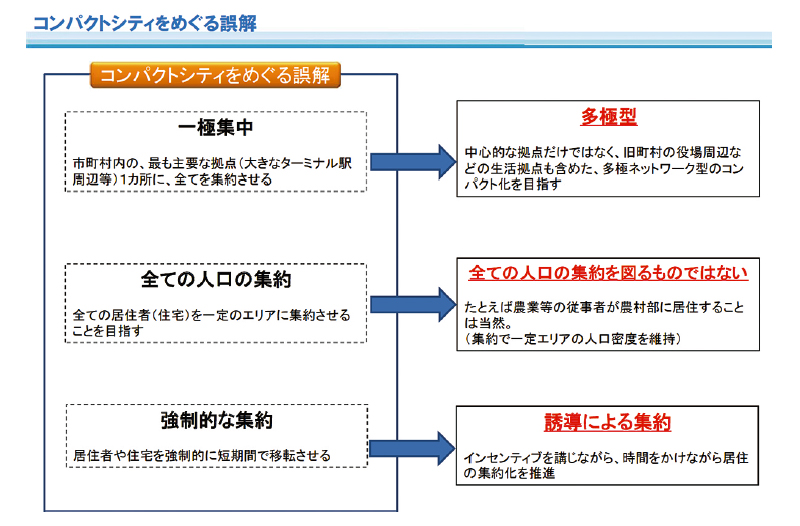

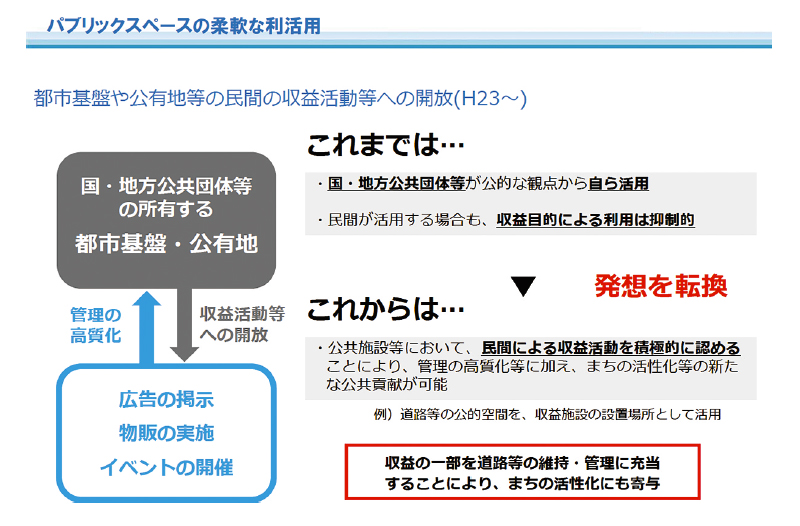

そのような観点のもと、二つのテーマ『コンパクトシティの推進と「スポンジ化」への対応』、『官民連携まちづくりの取組と今後の方向性』について現況の課題と取り組みの事例を交え紹介されました。

国の最近の取組みの情報提供 国土交通省 高峯 聡一郎氏

国の最近の取組みの情報提供 国土交通省 高峯 聡一郎氏 具体例を交えながら国の取組みを紹介

具体例を交えながら国の取組みを紹介URの地方都市再生の取り組みについて

UR都市機構 都市再生部 全国まちづくり支援室 地方都市戦略課 課長 島田和生

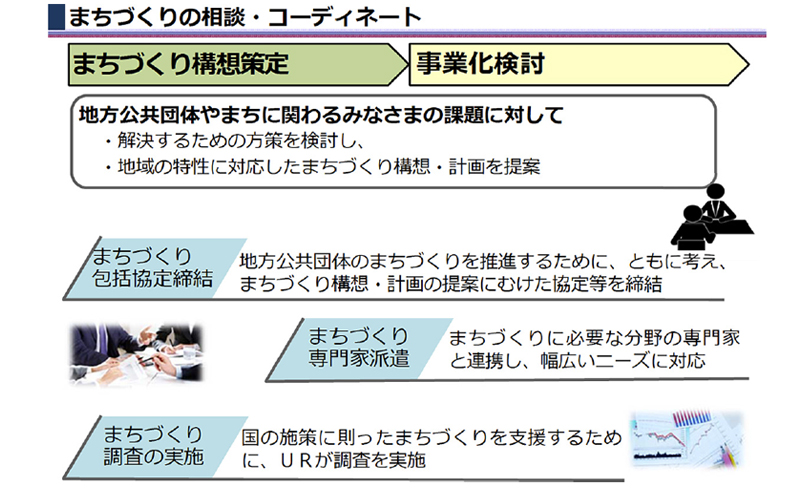

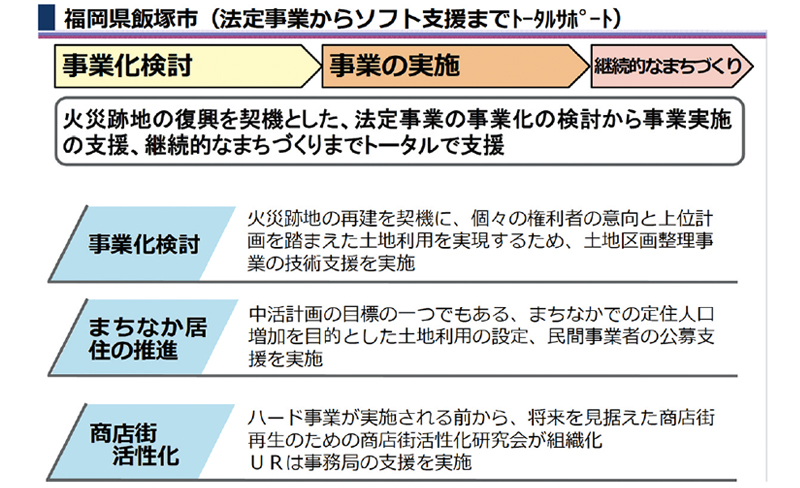

トータルな視点、公共性・中立性、事業経験とノウハウが特長のURのまちづくり支援。その特徴を生かしながら、まちづくりの各段階に応じた支援メニューを用意し、さまざまなニーズに対応する体制を紹介。

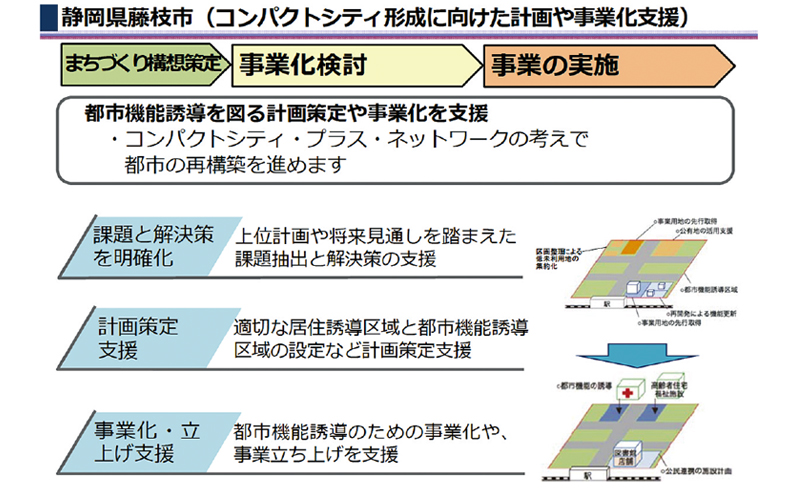

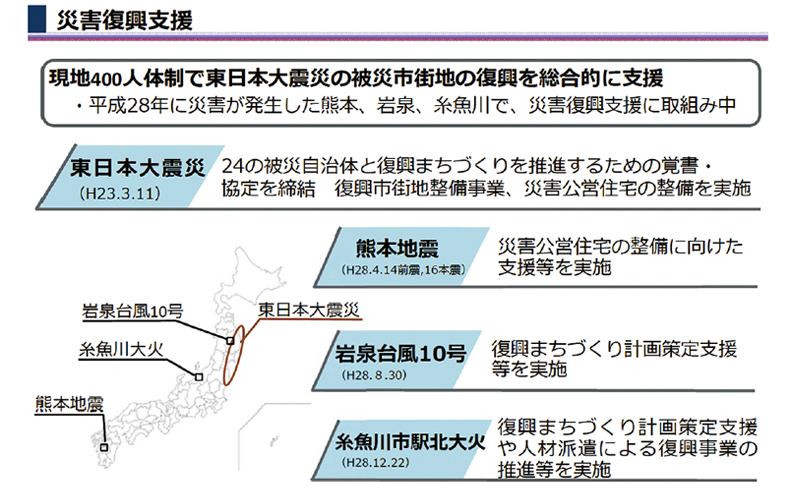

さらに、「災害復興支援」や「まちづくりの相談・コーディネート」「コンパクトシティ形成に向けた計画や事業化支援」「土地区画整理の技術支援、子育て・商業・居住機能」について実例と併せて紹介しました。

URの地方都市再生の取り組みの紹介 UR都市機構 島田和生

URの地方都市再生の取り組みの紹介 UR都市機構 島田和生 手元資料を見ながら聞き入る参加者の皆様

手元資料を見ながら聞き入る参加者の皆様パネルディスカッション

新しい時代の再開発はありえるか?!

「新しい時代の再開発はありえるか?」を大きなテーマとして、3名のパネリストによるプレゼンテーションの後、同テーマのもとにパネルディスカッションが開催されました。

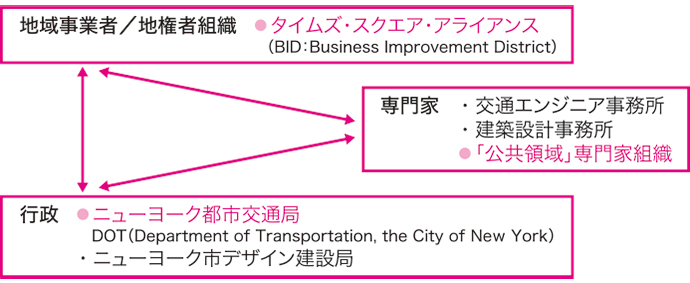

馬場氏からは、3高主義から3低主義へ、容積MAX型から容積控えめ型へ、ゾーニング主義からミクストユース主義へ、など従来の再開発から新しい再開発の方向性を示す「再開発とエリアリノベーション」。嶋田氏からは「正しく面開発をしよう」をテーマに、リノベーションまちづくりとは?、採算の取れない再開発とは?、エリアリノベーションの実践と成果について北九州市小倉魚町もとに正しい再開発のプロセスの紹介。中島氏からは、活動のある公共空間へリノベーションを行っていく社会実験、歴史的背景をもとに「ともにいとなむ都市」への変化、NYや民・学・公の組織紹介。それぞれの事例を挙げながら、分かりやすいプレゼンテーションがありました。

パネルディスカッションでは、新しい再開発の手法とは?どうやったらまちを楽しく使い尽くして面白くできるのか?都市の戦略のための新しい組織とは?まちづくりに格好よさは必要か?海外の事例なども紹介されながら、これらのヒントとなる内容がディスカッションされました。

パネリスト紹介

-

馬場 正尊 氏

建築家

建築家

株式会社オープン・エー 代表取締役

公共R不動産ディレクター -

嶋田 洋平 ⽒

らいおん建築事務所 代表取締役

らいおん建築事務所 代表取締役 -

中島 直人 ⽒

東京大学准教授

東京大学准教授

パネルディスカッションの様子

パネルディスカッションの様子 パネリスト 馬場 正尊 氏

パネリスト 馬場 正尊 氏 パネリスト 嶋田 洋平 ⽒

パネリスト 嶋田 洋平 ⽒ パネリスト 中島 直人 ⽒

パネリスト 中島 直人 ⽒再開発とエリアリノベーション

馬場 正尊 氏

リノベーションも再開発も数多くの都市再生の選択肢のひとつ。どれがベストな選択肢なのかを合理的に選ぶことがとても重要。

まちを更地にして再開発を行うことが今までの再開発の方法論だったとしたら、既に古い建物や、人々の暮らしがあった中で都市を再生していくというのが次の時代の再開発の方法論。

従来の容積マックス型の佐賀の再開発ビルは、赤字を出して倒産したが、それを否定しても仕方ない。こから何を学び、どう価値観を転換していくかが大事。

三低主義の都市開発モデルが「オガール紫波」。ここに大きなヒントがあるような気がする。

オガール紫波

オガール紫波

日本の未来を先取りしていた都市は福岡市。福岡空港による建築物の高さ規制により高容積が難しく、低容積高建蔽率のまちとなっている。ここに大きなヒントがあって、日本中に冠たる都市計画の方法論が福岡の分析によって成り立つのではないか。

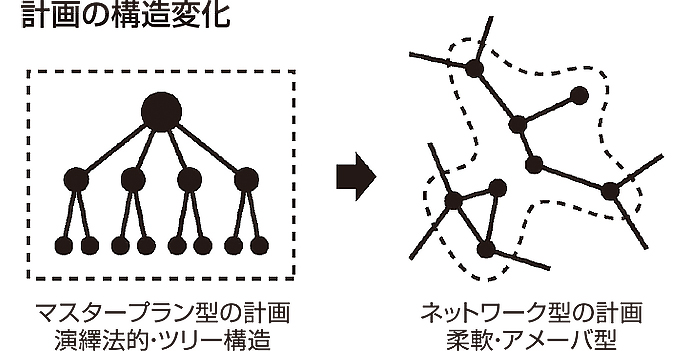

次の時代はヒエラルキー型ではなくネットワーク型への変化。エリアリノベーションが新しい都市開発の方法論の一つのヒントになるのではないか。嶋田さんとやっているリノベーションスクールはまさにその実践編。

計画の構造変化

計画の構造変化

車が中心であったブロードウェイが人が主役の公園「ブライアントパーク」に。ニューヨークのど真ん中で、近代から現代への象徴的な風景の転換が行われている。次の時代の再開発の大きなヒント。

ブライアントパーク(ニューヨーク、マンハッタン中心部)

ブライアントパーク(ニューヨーク、マンハッタン中心部)

正しく再開発をしよう

嶋田 洋平 氏

新しい時代の再開発はありえる。今はありえないやり方で再開発をやっていると感じている。「正しく再開発をしよう」。

「リノベーションスクール」を日本全国40か所で開講しており、現存するまちの資源(建物等)を活かし、新しい使い方を行い、まちを変えるという考えが広がってきている。

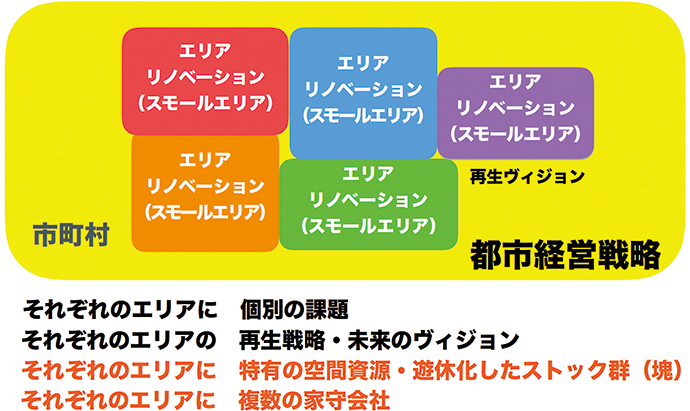

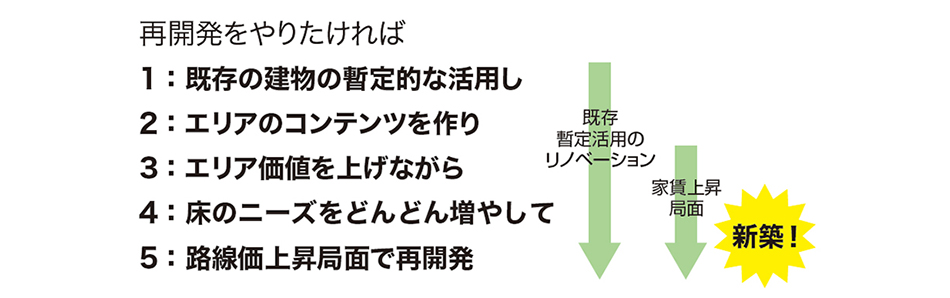

中心市街地活性化基本計画のエリアは広すぎるため、その中で1つのエリア(スモールエリア)の再生ビジョンをつくり、そこにリノベーションプロジェクトを連鎖的につくり出していく。そうすることで、エリア価値が上がって、それが周辺エリアに波及するというやり方。

エリアリノベーションの周辺への波及

エリアリノベーションの周辺への波及

地方都市で再開発の成功事例は聞いたことがない。稼ぎを出しながら持続して経営を行い、将来にわたって使われていくというのが成功している状態。

北九州市小倉魚町のリノベーションまちづくりでは、国家戦略特区の指定により路上の飲食利用、商業利用ができるようになったことにより、コンテナ店舗の売上が2倍になり、賃料の上昇、新築商業ビルの投資を呼び込んだ。これはエリアの価値向上によるもの。

サンロード魚町のリノベーション(福岡県北九州市)

サンロード魚町のリノベーション(福岡県北九州市)

まちに小さな変化が生まれるとそれは必ず伝播する。小さな変化を起こし続けるとまちは必ず大きく変わる。

不動産価値が下落している局面(床のニーズがない状態)で、市街地再開発事業を行うと、収益が悪化し事業破たんする可能性があり、周辺の価値をも下げることになる。

「できる都市」から「ともにいとなむ都市」へ

中島 直人 氏

今日の会場を見ると(服が)非常に暗い。官民連携が本当に実践されていると、今日のようなシンポジウムの会場に集まる人の色が変わってくる。多様な人が関わるというのがまちづくりのあり方。

東京都板橋区高島平では、高度経済成長期の公害対策による緩衝緑地帯を、今の多様なニーズに合わせ、いろんな活動の場所にしていこうと取り組んでいる。

都区部随一の郊外型マンモス団地高島平(東京都板橋区)

都区部随一の郊外型マンモス団地高島平(東京都板橋区)

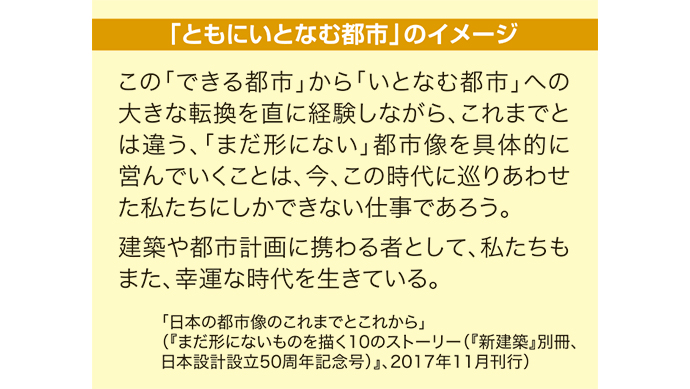

現代においては、「ともにいとなむ都市」のような感覚で都市をマネジメントしていくのではないか。

「ともにいとなむ都市」

「ともにいとなむ都市」

NYでも「ともにいとなむ都市」化しており、地域の人々からなるBID組織と行政と専門家組織がある。地域運営の起爆剤としてBIDというプログラムが行われており、時間をかけて展開し、公民連携がなされている。また、前述の専門家組織の中には、公共領域の専門家がおり(日本にはいない)、そういった役割としてURが関わっていくのはどうか。

地方都市のことを考えたときに、大都市を見ないというのは違う。大都市のいろいろな経験の中に生かせるものがあるし、一方で大都市は地方都市を見ると最先端の取り組みがあるので、それをまねる。今はそういう関係になってきている。

「ともにいとなむ都市」のイメージ

「ともにいとなむ都市」のイメージ

CPD認定

本シンポジウムは、公益社団法人日本都市計画学会のCPD認定を受けております。

主催:独立行政法人都市再生機構 後援:国土交通省

お問い合わせ

独立行政法人都市再生機構

都市再生部 全国まちづくり支援室

TEL:045-650-0842

〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー