地方都市再生を考えるリレーシンポジウム開催報告[東京会場]

地方都市再生を考えるリレーシンポジウム

UR都市機構では、大都市から地方都市まで、民間事業者や地方公共団体のみなさまと協力し、都市再生の推進に取り組んでいます。本リレーシンポジウムでは、特に地方都市にフォーカスし、URの取り組みのご紹介やパネルディスカッションを通して、今後の地方都市のまちづくりについて考えます。

開催報告 [東京会場]

| 開催日時 | 2017年11月15日(水) |

| 会場 |

|

| 電車アクセス | ・「築地市場駅」都営大江戸線(A2出口)すぐ ・「築地駅」東京メトロ日比谷線(1、2番出口)より徒歩約8分 ・「東銀座駅」東京メトロ日比谷線/都営浅草線(6番出口)より徒歩約8分 ・「汐留駅」都営大江戸線(新橋駅方面改札口)/新交通ゆりかもめ(改札口)より徒歩約10分 ・「新橋駅」JR(汐留口)/東京メトロ銀座線(1、2番出口)/都営浅草線(改札口)より徒歩約15分 |

プログラム

| 時間 | 内容 |

|---|---|

| 14:00 | 主催者挨拶 |

| 14:10 | 地方都市再生に向けた国の最近の取組 |

| 14:30 | UR の地方都市再生の取り組みについて |

| 14:50 | 休憩 |

| 15:05 | パネルディスカッション(1)~パネリストのプレゼンテーション |

| 16:05 | パネルディスカッション(2)~新しい時代の再開発はありえるか?! |

| 16:50 | ネットワーキング |

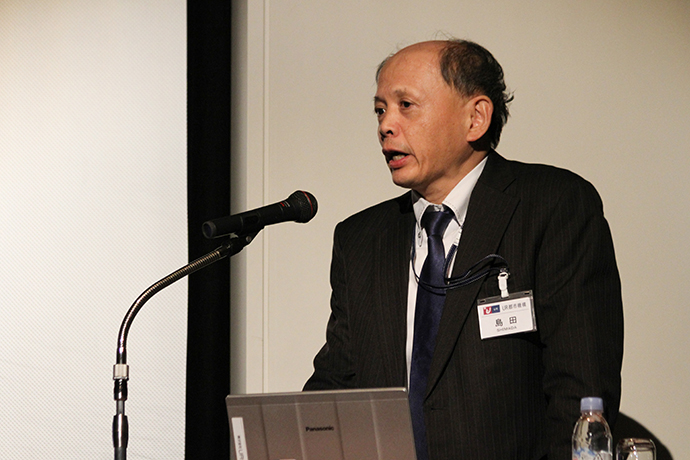

当日の様子

約400名の方にお越しいただきました。たくさんのご来場ありがとうございました。

主催者挨拶

理事長 中島正弘

私どもURはこれまで、まちづくりに関わる多様な仕事をしてまいりました。本日の東京を手始めに「地方都市の再生を考える」というテーマで、福岡・札幌とリレー式に同じテーマについて皆さんと議論していきたいと思います。

地方の役に立つやり方はいろいろな手法があって一様でないと思いますので、URとしても組織を挙げて取り組んでいきたいと考えております。

本日は私も楽しみにしております。いい議論を皆様と共有できて、明日の地方都市のために一緒に取り組んでいければと思います。

主催者挨拶 理事長 中島正弘

主催者挨拶 理事長 中島正弘 たくさんの参加者で埋めつくされた会場

たくさんの参加者で埋めつくされた会場地方都市再生に向けた国の最近の取組

国土交通省 都市局まちづくり推進課 課長 佐藤守孝氏

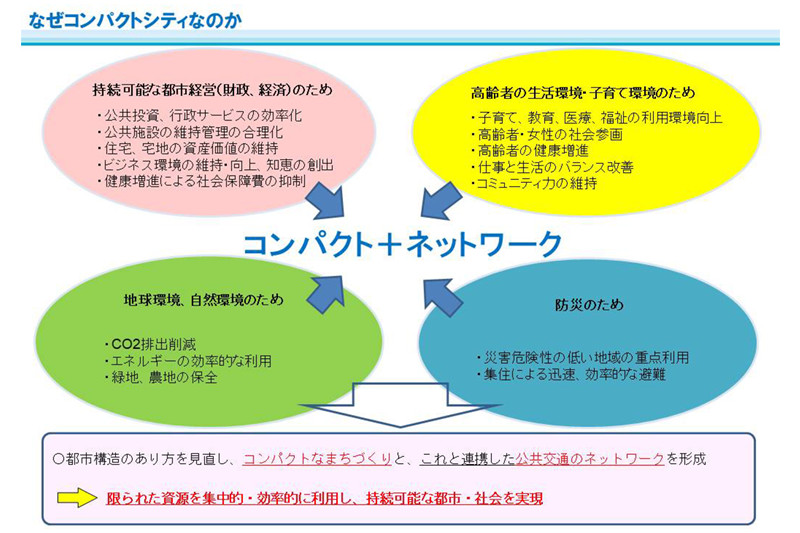

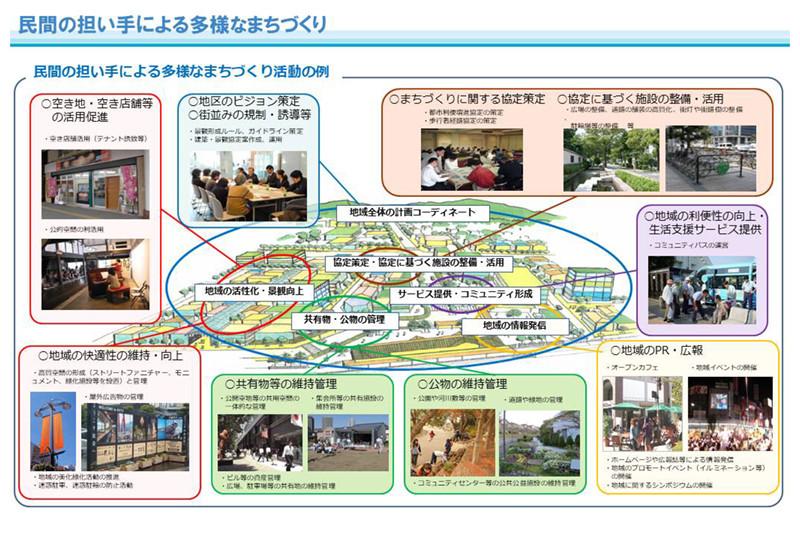

最近の地方都市に向けた国の取組みが大きく2本柱で紹介されました。

一つ目は、人口減少と高齢者急増という局面にあって市街地をどうしていくかという課題への取組みの『コンパクトシティの推進と「スポンジ化」への対応』。

二つ目の『官民連携まちづくりの取組と今後の方向性』では、民間担い手によるまちづくりの重要性や様々な事業手法、公と民による適切なリスクテイクなど具体的な事例を交えながら、現況の課題と取組みが分かりやすく紹介されました。

国の最近の取組みの情報提供 国土交通省 佐藤守孝氏

国の最近の取組みの情報提供 国土交通省 佐藤守孝氏 具体例を交えながら国の取組みを紹介

具体例を交えながら国の取組みを紹介UR の地方都市再生の取り組みについて

UR都市機構 都市再生部 全国まちづくり支援室 地方都市戦略課 課長 島田和生

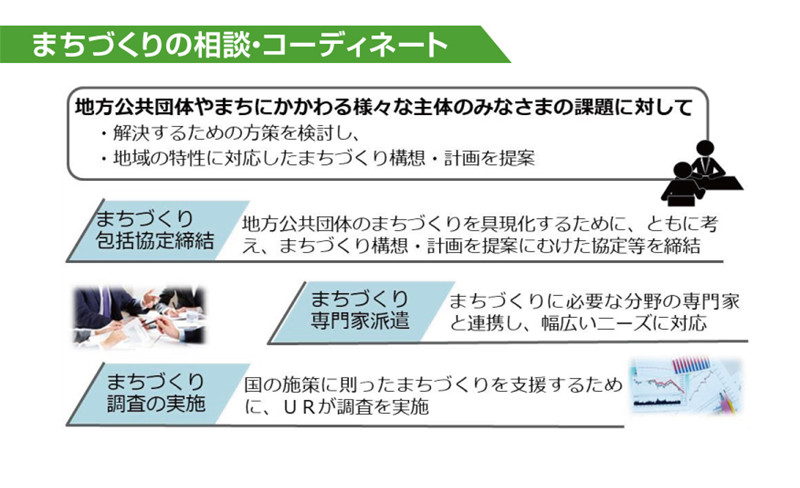

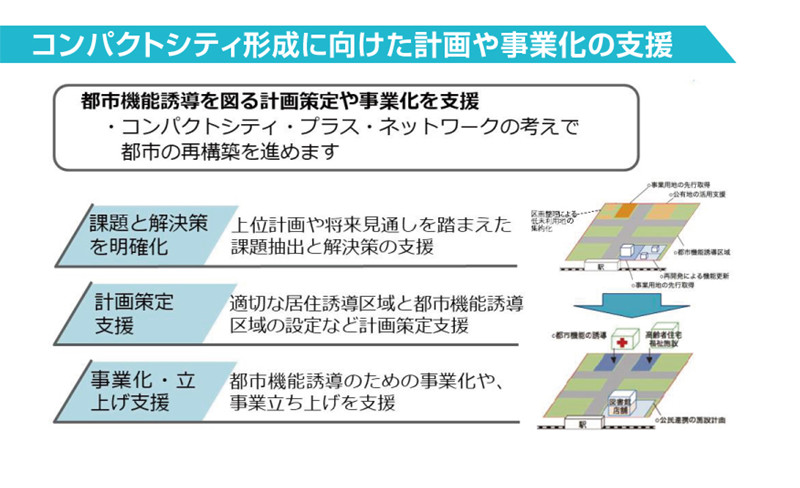

URのまちづくりの特徴は、全体を見据えたトータルな支援、公的機関の立場で関係者間の調整役、蓄積されたノウハウの活用。

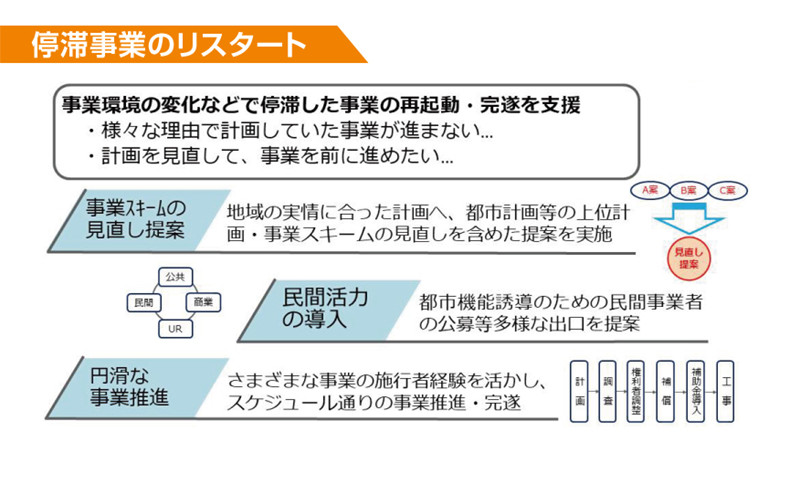

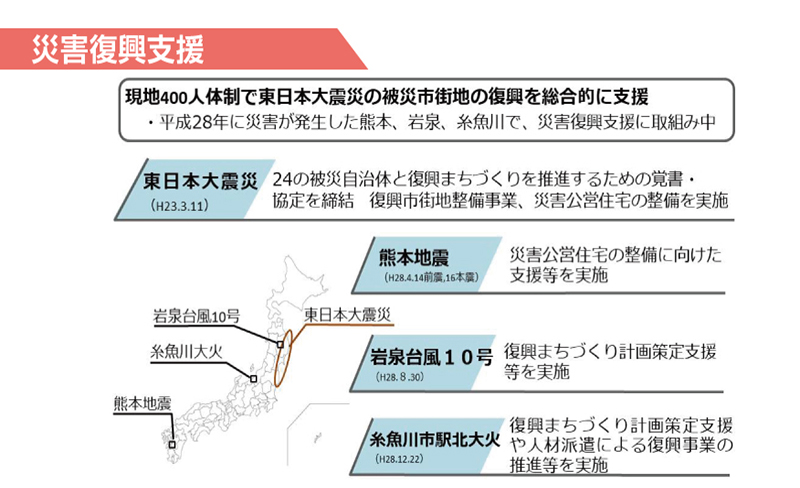

そのURの地方再生の取り組みとして「まちづくりの相談・コーディネート」、「コンパクトシティ形成に向けた計画や事業化の支援」、「停滞事業のリスタート」、「災害復興支援」の4つの取り組みについて実例と併せて紹介されました。

URの地方都市再生の取り組みの紹介 UR都市機構 島田和生

URの地方都市再生の取り組みの紹介 UR都市機構 島田和生 会場いっぱいの参加者が聞き入る様子

会場いっぱいの参加者が聞き入る様子パネルディスカッション

新しい時代の再開発はありえるか?!

「新しい時代の再開発はありえるか?」を大きなテーマとして、3名のパネリストによるプレゼンテーションの後、同テーマのもとにパネルディスカッションが開催されました。

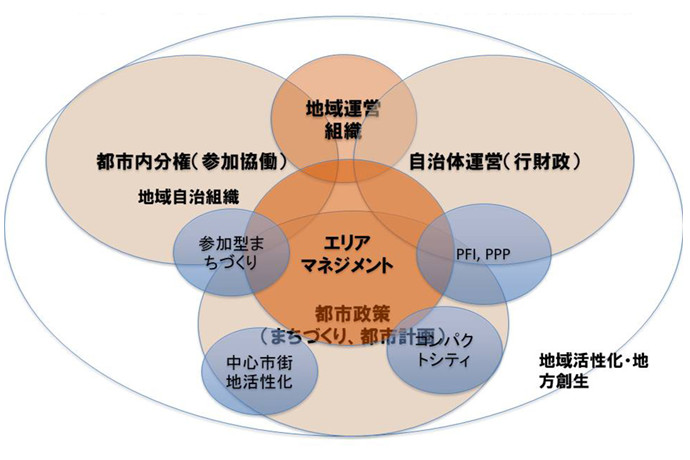

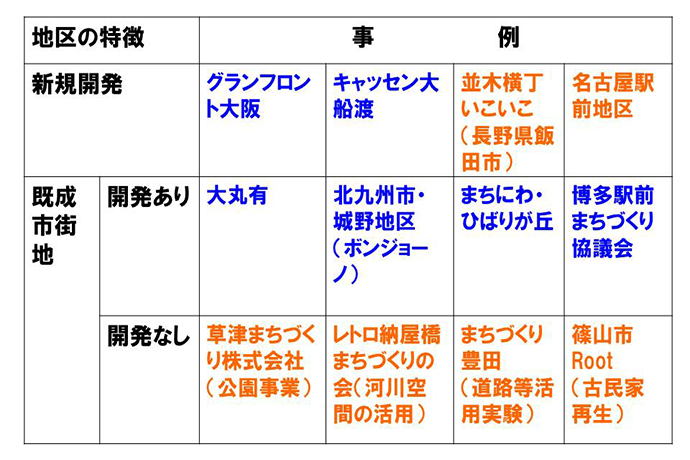

馬場氏からは、3高主義から3低主義へ・容積MAX型から容積控えめ型へ・ゾーニング主義からミクストユース主義など従来の再開発から新しい再開発の方向性を示す「再開発とエリアリノベーション」。 岡崎氏からは「より良い公共を実現するために」をテーマに、何をもって都市が再生したといえるのか?より良い公共施設をつくるには?公民連携事業の評価のポイントとは?。 保井氏からは「ローカリズムを実現する」をテーマに、エリアは誰が経営しているのか?街のアセットはどう使い・どう稼げるのか?今必要なエリアマネジメントとは?。それぞれの事例を挙げながら、分かりやすいプレゼンテーションがありました。

パネルディスカッションでは、新しい再開発を動かしていくために行政・民間・URがどういう役割を果たせばよいのか?そしてその3者が連携しながらドライブしていく組織はどのようにありえるのか?URが 公民連携のエージェントとして機能するには? 海外のBIDの事例なども紹介されながら、これらのヒントとなる内容がディスカッションされました。

パネリスト紹介

-

馬場 正尊 氏

建築家

建築家

株式会社オープン・エー 代表取締役

公共R不動産ディレクター -

岡崎 正信 ⽒

オガールプラザ株式会社代表取締役

オガールプラザ株式会社代表取締役

オガールベース株式会社代表取締役

オガールセンター株式会社代表取締役

内閣官房地域活性化伝道師 -

保井 美樹 ⽒

法政⼤学教授

法政⼤学教授

全国エリアマネジメントネットワーク副会⻑

パネルディスカッションの様子

パネルディスカッションの様子 パネリスト 馬場 正尊 氏

パネリスト 馬場 正尊 氏 パネリスト 岡崎 正信 氏

パネリスト 岡崎 正信 氏 パネリスト 保井 美樹 氏

パネリスト 保井 美樹 氏再開発とエリアリノベーション

馬場 正尊 氏

リノベーションも再開発も数多くの都市再生の選択肢のひとつ。どれがベストな選択肢なのかを合理的に選ぶことがとても重要。

ゾーニング主義、三高主義、容積マックス型であった従来の再開発が、ミクストユース、三低主義、容積控えめに変わる。これが次の再開発のイメージ。

ポートランドのミクストユースの事例

ポートランドのミクストユースの事例1階は商業、2階は業務、上には住居やホテル常時 人の往来があり温かい状況が作られている

三低主義をすでに行っている容積控えめ型の再開発が「オガール」。しかも、高容積の再開発よりも圧倒的に収益性が高いところが大きなポイント。

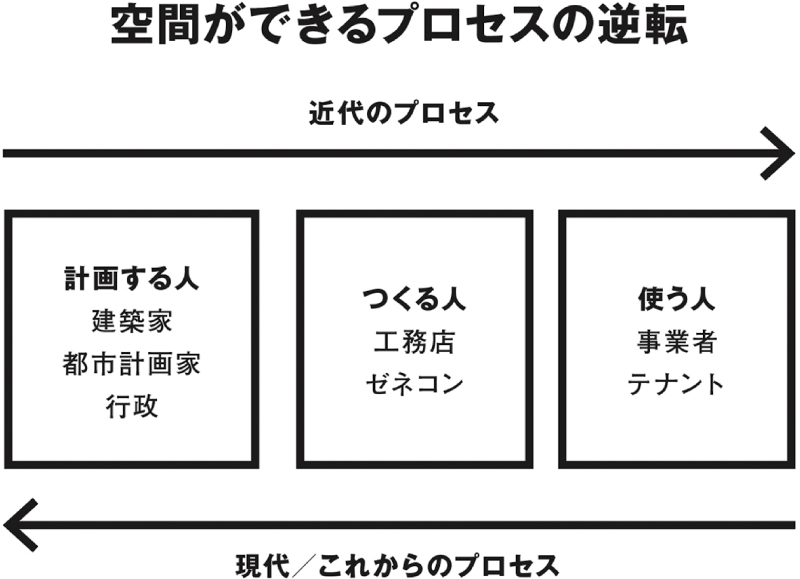

これからの時代は、計画的都市から工作都市へ。計画する側が都市の主導権を握る時代から、使う側が都市の主導権を握る時代に変わろうとしている。

空間ができるプロセスの逆転

空間ができるプロセスの逆転計画的に作られたまちに使う人が集うという流れから使う側の構想が都市計画に還元されていく逆の流れに変わろうとしている

小さくてもいいから、素早い経済の渦を巻いていく。一人一人がその小さい渦の当事者になろうという価値観に変わってきている。

リノベーションされた南池袋公園

リノベーションされた南池袋公園ニューヨークのブライアントパークのリノベーションに感銘を受け、馬場氏が公民連携で運営

よりよい公共を実現するために

岡崎 正信 氏

何をもって都市が再生したと言うか、それは稼ぐこと。土地の単価を上げ、自治体の自主財源である固定資産税と住民税を維持・上昇させることがまちの再生であり、私の仕事の基本としている。

稼ぐ力を持っているのは民で、稼げる環境をつくるのが官の仕事。これからの「公」を担うのは官と民。

地域活性化事業はただ単につくるだけではダメ。都市経営課題を解決するプロジェクトでなければダメである。

10年間雪捨て場に使われていた土地

10年間雪捨て場に使われていた土地2007年 岡崎氏の故郷岩手県紫波町からの依頼でスタートしたオガールプロジェクト

オガールプロジェクトは、開業5年目にして配当金を出し、自分たちで稼いでいくということが骨の髄まで染み渡ったプロジェクトとなっている。

オガールプラザ

オガールプラザ民間テナントと公共施設の融合によってより良い公共施設を実現

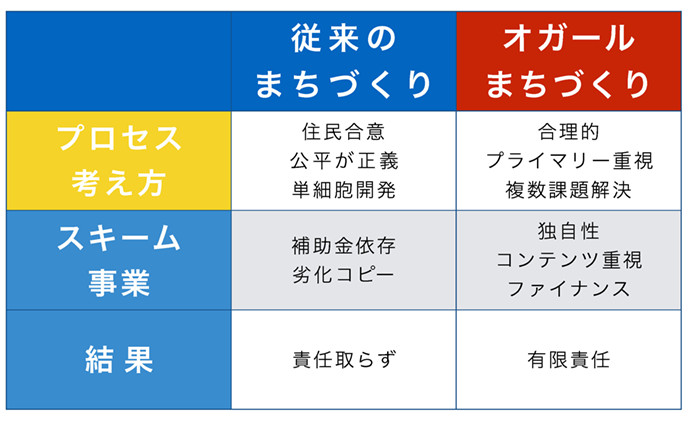

従来のまちづくりは住民合意、公平な正義、単細胞開発であったが、オガールは、合理的でプライマリー重視で、複数課題解決型である。

公民連携事業評価軸のポイント

公民連携事業評価軸のポイント

ローカリズムを実現する

保井 美樹 氏

地方が地方のことをちゃんと判断し、自律的にお金を使って地域を運営できるようになる姿を目指していきたい。その時に今日のテーマである再開発やエリアマネジメントはとても大事。

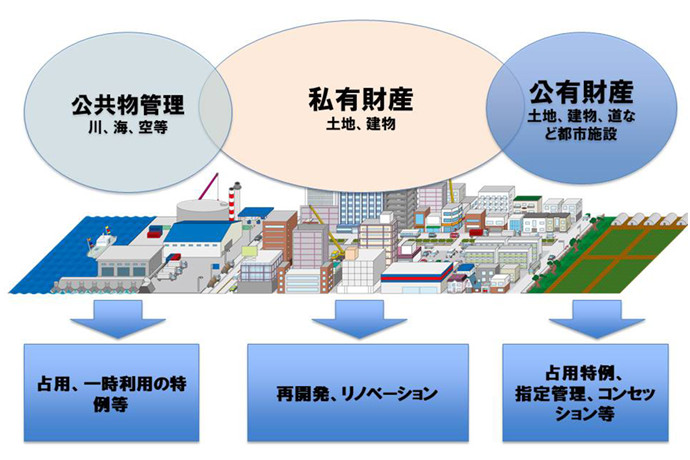

私有財産、公有財産、いろいろな公共空間等も含め、まちのアセットの使い方、稼ぎ方を考えなければいけない。

今必要なエリアマネジメントは、リノベーションや再開発、公共空間の占用特例等の規制緩和を、とことん使いこなせるような仕組みとすること。その時には、官と民を超えて推進する体制づくりが大事。

事業者、行政が伴走しながら、まちを面としてマネジメントできるような環境づくり、組織づくりをやっていかないとならない。

まちのアセットを使いこなす組織・仕組

まちのアセットを使いこなす組織・仕組

- 従来の公平、公正な公共ではなく、今後は、収益を取りながら経済を循環させ、公共を担っていく。行政に代わる本当の公、ザ・パブリックをつくっていかなければいけない。

エリアマネジメントに関連する政策概念

エリアマネジメントに関連する政策概念 国内の事例

国内の事例CPD認定

本シンポジウムは、公益社団法人日本都市計画学会のCPD認定を受けております。

主催:独立行政法人都市再生機構 後援:国土交通省

お問い合わせ

独立行政法人都市再生機構

都市再生部 全国まちづくり支援室

TEL:045-650-0842

〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー