背景・特徴

背景・特徴

「米百俵プレイス」とは

「米百俵」の由来

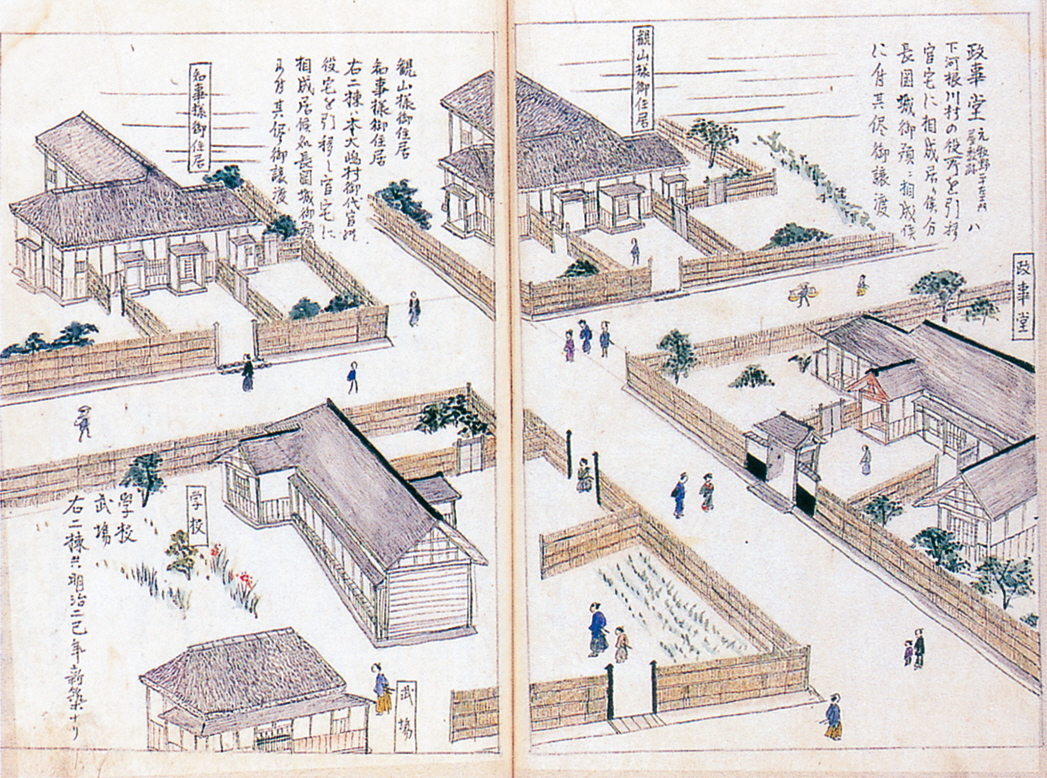

明治初年、戊辰戦争に敗れた長岡藩は貧困と飢餓の中にいました。そこに救援のために届けられた米を、大参事・小林虎三郎は、周囲の反対を押し切って売却し、国漢学校の設立資金に充てました。国漢学校から多くの優れた人材が育ち、長岡や日本の発展の礎を築きました。この「人づくりはまちづくり」という「米百俵の精神」は長岡に脈々と受け継がれています。

「米百俵」の故事は、山本有三の戯曲によって広く知られるようになり、小泉純一郎元首相も所信表明演説で引用しました。

明治初年の大手通りの様子が描かれている「懐旧雑誌」 左の「知事様御住居」と「学校」が「米百俵プレイス」の場所

明治初年の大手通りの様子が描かれている「懐旧雑誌」 左の「知事様御住居」と「学校」が「米百俵プレイス」の場所

「米百俵プレイス」が目指すもの

100年先の長岡のための人づくりの場、産業振興の拠点。ここから賑わいを生み出す

現在再開発中の土地は、「米百俵」の故事から生まれた国漢学校跡地であり、「米百俵の精神」を今に伝える歴史的な場所です。

この地の歴史と精神を継承し、知的創造、人材育成、産業基盤を強化する場として、未来の長岡を支える人づくり・学びの拠点を目指します。

特徴(1)「米百俵プレイス ミライエ長岡」について

「米百俵プレイス ミライエ長岡」については長岡市のページもご覧ください。

施設のご紹介

※「『米百俵プレイス ミライエ長岡』について」で使用している画像・動画は全て長岡市からの提供素材です。

3・4階イメージ 集い・憩い・学び・知るメインフロア

3-4F.jpg)

5階イメージ 起業・創業、産業支援フロア

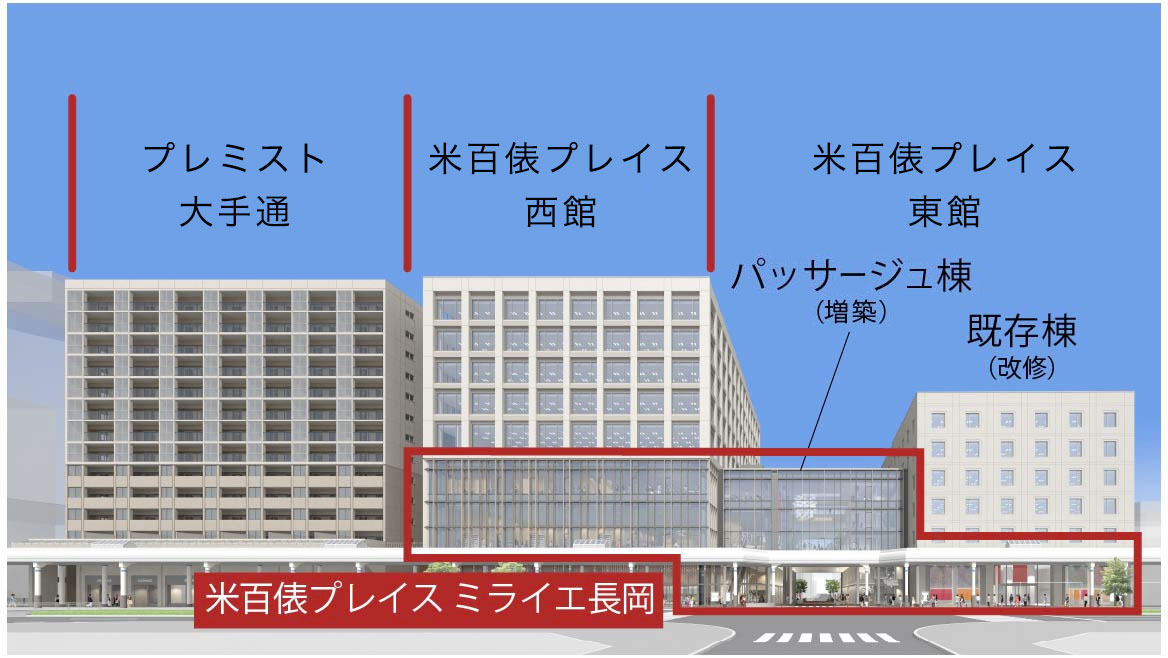

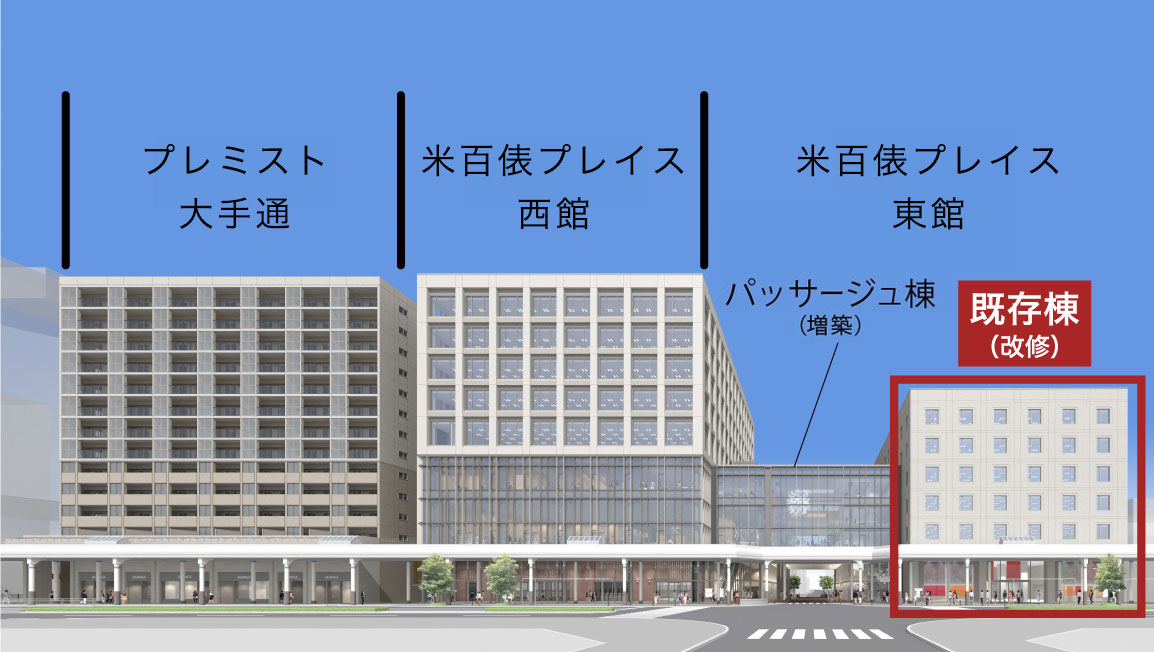

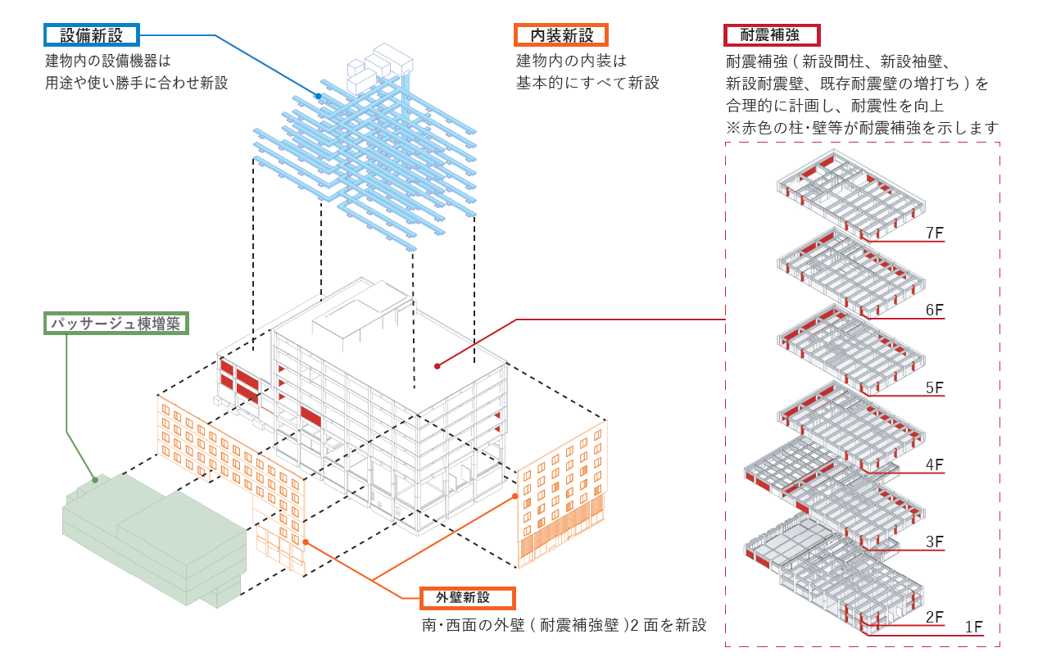

特徴(2)米百俵プレイス東館(B街区)既存建物の有効活用

-

東館(B街区)既存棟従前の様子

東館(B街区)既存棟従前の様子 -

東館(B街区)既存棟竣工後(イメージ)

東館(B街区)既存棟竣工後(イメージ)

東館(B街区)の従前建物は、リノベーションを行い既存躯体を有効活用することで、工事費を縮減しています。また、地域の象徴的な建物の外観を継承することも可能になりました。

-

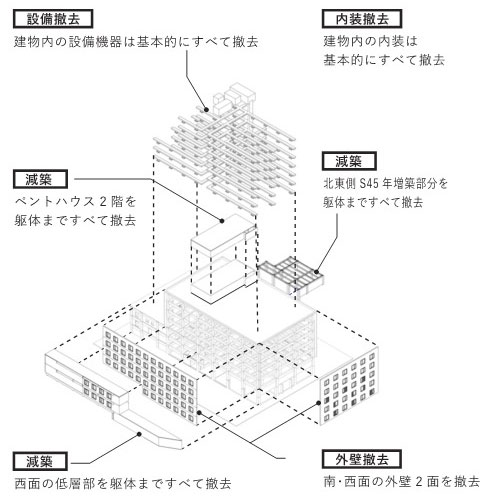

<既存第四北越銀行長岡本店 撤去イメージ>

東館(B街区)従前建物撤去イメージ

東館(B街区)従前建物撤去イメージ -

<既存第四北越銀行長岡本店 改修イメージ>

東館(B街区)従前建物改修イメージ

東館(B街区)従前建物改修イメージ

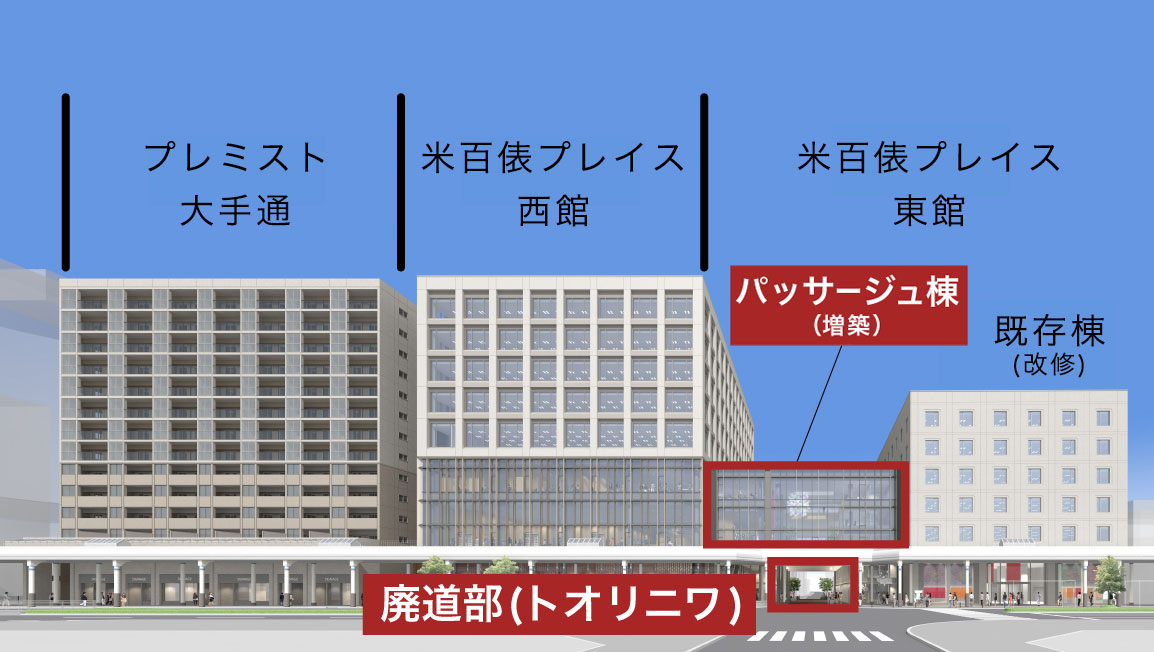

特徴(3)旧市道をイベントスペース「トオリニワ」に

米百俵プレイス西館と東館の間を走る市道401号線は再開発事業で廃止し、東館の敷地となります。再開発事業後もコミュニティ道路として車両通行機能は維持し、イベントスペースとしても利用できる「トオリニワ」を整備します。また、上空には西館と東館を接続するパッサージュ棟が整備され、屋根のある屋外広場となります。

-

「トオリニワ」の様子(日中)

「トオリニワ」の様子(日中) -

「トオリニワ」の様子(夜)

「トオリニワ」の様子(夜)

パッサージュ棟「グランパッサージュ」の様子

パッサージュ棟「グランパッサージュ」の様子

※長岡市からの提供素材です。