スターハウス今昔物語

志岐 祐一(東京都立大学非常勤講師/日東設計事務所)

第一部 スターハウスの誕生を知る上で当時の状況を振り返る

(1)スターハウス誕生の歴史

- 1945(昭和20)年に太平洋戦争が終ります。戦争で焼けて建物疎開で住宅を壊してしまったので、外地から帰ってきた人たちの分も合わせると住宅が420万戸足りませんでした。夏に終戦を迎えたため、まずは寒い冬を乗り越える越冬住宅の建設が始まりました。初期は木造のバラックみたいなものでした。そのうち関東大震災で地震と火事で焼けたあと同潤会アパートができたように、戦災で焼け野原になった街には鉄筋コンクリート造の燃えない住宅をつくりたいという思いが高まりました。

- 1947年(昭和22)に鉄筋コンクリート造の東京都営住宅『高輪アパート』(公営住宅47型)ができます。

- 翌年の1948(昭和23)年には高輪アパートをベースに全国展開が図られました。大都市の大阪や、原爆の被害を受けた広島、長崎に公営住宅48型が建設されました。

- このように公営住宅の建設をしていく中で、1951(昭和26)年に「公営住宅法」が制定されます。同時に住宅の新しい形として「51c型」が誕生します。

- その後、毎年公営住宅の設計が行われ、1952(昭和27)年には「テラスハウス」が追加されました。

- 1953(昭和28)年には建築家の前川國男さん、坂倉準三さん、市浦健さんを起用した住宅プランがつくられました。

- 1954(昭和29)年に「スターハウス」が登場します。団地を構成する住棟、先程の伊藤功さんの話では、テラスハウスと板状住棟、それにポイント住棟としてのスターハウスとうという話がありましたが、そのようにバリエーションが増えた時期でした。

- 1955(昭和30)年には「日本住宅公団」(以下「公団」)が設立されました。

(2)スターハウスの生みの親

スターハウスの生みの親は誰かというと、建築家の市浦健さんです。現在の「市浦都市ハウジング&プランニング」の創始者です。市浦さんの遺稿集の中に次のような文書が紹介されています。

「公営住宅法が制定されたのは1951(昭和26)年で標準設計は早くから作成されたが、わが事務所に初めてその委託があったのは1953(昭和28)年であった。この時の設計は私の創意によるいわゆるスターハウスと呼ばれるもので、その最初の採用例は水戸の偕楽園近くにつくられた(後略)」

創意工夫によってスターハウスをつくったと述べていることから、54型の中で生まれたスターハウス54型C-2型は、市浦健さんが設計したものです。当時の雑誌に紹介された模型と平面図を見ると、真ん中の階段室の三角形が閉じています。この階段室へどうやって入るのか?。ちょうど1階の入口は左右の部屋が特殊なプランになっている。不思議な階段の折返しがあり上がっていく。そのようなプランでした。

第二部 なぜスターハウスをつくったのか

(1)スターハウスをつくるきっかけ:市浦健さん

さらに遺稿集には、「当時採用された大部分の設計は、戦前から同潤会の設計に見られるような二戸一階段の板状タイプであった。これらは実際にはすぐに役に立ったが、私はそのタイプに追従したくなかった。そこで苦心して考えたのがポイントハウスである。このタイプは既に外国にも現れていたことは気が付かなかったが、森田茂介君から教えられ、又、久米さんが密かに同じタイプを考えておられたので、私の方が一足先の発表したのを悔しがっておられた。」と書かれています。

市浦健さんは同潤会の事業を引き継いだ住宅営団に務めていらして、さまざまな研究開発を行っていました。この文章に登場する森田茂介さんも営団の同僚で、戦後は建築家として活躍され法政大学で教鞭を執りました。市浦さんが森田さんに54型のスターハウスをつくったことを紹介したら、「実はこのようなものは外国にあったのだよ」という話でした。

(2)久米権九郎さんとはどんな方か

次に同様に文書の中に出てきた「密かに同じタイプを考えられていた」久米さんについて紹介します。久米さんは関東大震災の頃にドイツに渡り、約6年間シュツットガルトの工科大学や設計事務所で学びドイツの情報を収集し帰国しました。おそらく、この後にお話される海老澤先生のドイツのジードルンクの話なども日本にもってきたと思います。そのような経験を活かし、日本において戦後の集合住宅団地の設計をリードされました。

昭和26(1951)年にはハノーファーの建築大博覧会にも出席されます。久米さんは何度か海外を訪れ、日本住宅協会が発行している雑誌『住宅』の昭和27(1952)年9月号にヨーロッパで見てきた住宅の話を書いています。それによると「スウェーデンの集合住宅にはもうひとつ有名な特種形があります。即ち19図及20図の様に各階に三住居を配するスターハウスですが何れも三面が外気に接し三方向の眺望を持つ処に特徴があります。又此の単位を組み合わせると丁度蜂の巣を見るような形となり六角形の中庭が出来て特殊な環境を造り出します。」

雑誌の記事を見ると、平面図はたしかにスターハウスの形をしています。久米さんが見たスウェーデンの建築は建設年が1944年という戦時下の時代でしたが、スウェーデンは当時武装中立をとっていたのでこのような団地をつくることができました。スターハウスを組み合わせて六角形の蜂の巣のような配置にした時、丁度アプローチのところにプライバシーの高い庭ができます。雑誌の記事ではこのような集合住宅がスウェーデンには既にあることを書いています。今もなお健在で建っているということは日本の状態と比べると羨ましいと思います。

(3)市浦さんと久米さんのスターハウス設計

市浦さんは全く新しく生み出したという話でしたが、整理すると久米さんがヨーロッパに行かれたのは昭和26年で、先程の雑誌『住宅』で発表されたのは昭和27年、市浦さんがつくったのが昭和29年です。市浦さんは雑誌をご覧になっていたかもしれませんね。いずれにせよ、このようにして戦後の新しい住宅、団地をつくっていく時期に「スターハウス」は生まれました。

(4)都営桐ヶ丘団地

市浦さんの遺稿集によると、赤羽台団地の北側にできた桐ヶ丘団地は市浦さんと久米さんが協力して計画されました。それぞれの実施設計は別にやりましたが、配置は双方で合意して進めたことや団地の配置について市浦さんが久米さんを高く評価していると書かれています。「団地の配置については前にも述べたように、何とか平行配置による単調な環境を打開させるべく努力したが、その点で先に先鞭をつけたには久米さんの方が少し早く、大阪府の古市団地が特に記憶されている。」とあるように戦前のドイツでさまざまな団地を見てきた久米さんは、戦後に単調な平行配置の団地をいかに良くするかという点に苦心されていた。(同じように団地に変化をつけるため)市浦さんはスターハウスを生み出した。そうしてだんだん流行っていったということになります。

(5)赤羽台団地

そのように市浦さんは久米さんの配置計画を持ち上げていますが、一方でこのような文書もあります。「(スターハウス)はその後幾つかの公営住宅に採用され、時々地方の小都市の郊外などにあるのを列車の窓から見かける。公団の標準設計になってから最もうまく使われているのは赤羽の団地かもしれない。」とありました。

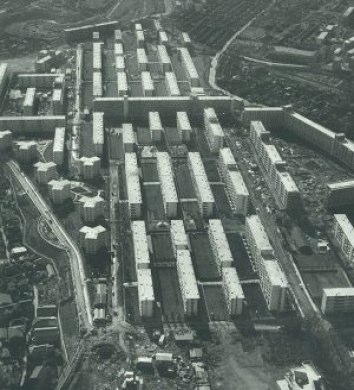

赤羽台団地の配置が判るのが写真1です。

写真の左手が駅になります。駅から見える崖線の上にスターハウスがきらきらと建っています。後ろのほうは平行配置を主にしながら縦方向の住棟を入れて非常に都市的な空間をつくっています。これが当時、駅からどのように見えていたかというと、写真2が駅から見た当時の風景です。後ろの方に板状が建つのですが、崖のところにスターハウスが建っています。モノクロ写真を色付けし、現地調査で色彩も調べたところ、この手前の建物は白を基調とした色が塗られていました。柱型はよく見ると白っぽく、後ろの方は柱型が茶色っぽくなっています。ですから、手前の方だけは白いスターハウスが並んでいたということが判明しました。当時の設計者はそこを非常に気にしていたということが分かりました。

写真1 赤羽台団地(出典:日本住宅公団10年史)

写真1 赤羽台団地(出典:日本住宅公団10年史) 写真2 赤羽駅からの風景

写真2 赤羽駅からの風景第三部 スターハウスの特徴

スターハウスの特徴ですが、市浦さんが別の雑誌で次のように紹介しています。

長所としては

- 敷地の制約が比較的緩い。細長い形のアパートの建てられない場所でも建設できる場合が多い。

- 各戸が三方向外気に接するので、居住性がよい。風通しがよいということです。普通は二方向がせいぜいです。

- 変化に富んだ外形を持ち、巧みな配置計画とあいまって、単調なアパート群の景観に替えるに、特色ある美しい住環境をつくり得る。

一方、短所は

- 外壁増加による建設費の増加。

- 階段室の閉じていることによる採光の問題。

⇒市浦さんのものは階段室が閉じていました。 - 各戸間のプライバシー問題。

⇒むき出しになることで、隣棟との見えもあると指摘しています。

(1)赤羽のスターハウス

以上の特徴を踏まえ、実際のスターハウスを見てみましょう。写真3、4は赤羽のスターハウスで、写真4は部屋の真ん中を玄関側から窓側を撮ったものです。見て分かるように、三方向に窓があり非常に明るいです。一方で家具を置く壁がないということが分かります。

写真5はスターハウスの44号棟に状態の良い部屋があったので、それをレストアして当初の姿を再現したものです。大抵の部屋は二方向に窓がついていて、公団住宅の場合はステンレスの流し台が設置され、希望者には換気扇がついていて、当然お風呂もあります。このように住宅難の当時にしては非常にグレードの高い建物でした。特にスターハウスは通風・採光に非常に優れたものでした。

写真3 赤羽台団地スターハウス外観

写真3 赤羽台団地スターハウス外観 写真4 赤羽台団地スターハウス内観

写真4 赤羽台団地スターハウス内観 写真5 スターハウスの再現住戸

写真5 スターハウスの再現住戸(2)金岡団地~新しい生活スタイル~

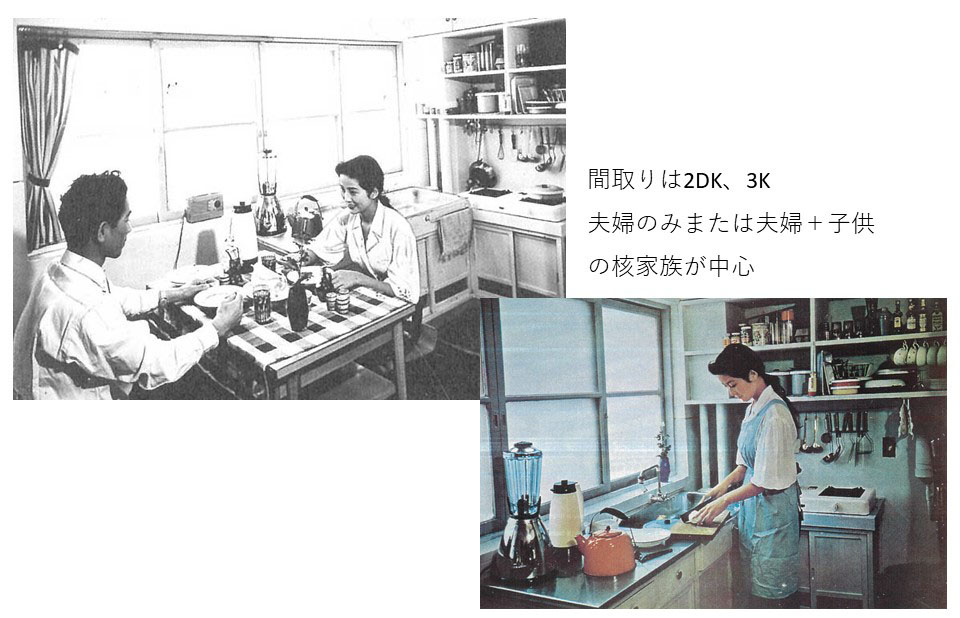

写真6は公団が最初の頃に出していた写真で、金岡団地という公団が初めてつくった団地で撮られたものであると聞いています。これを見るとモデルを使って住まいの様子を見せており、まだ量産化されていないステンレスの流し台やガスコンロがあるダイニングキッチンで食事をしています。当時はちゃぶ台で食事をするような時代に、椅子とテーブルで食事をすることが新しい生活スタイルとして唱えられました。それがスターハウスにおいても展開されていました。

写真6 スターハウスでの生活(出典:日本住宅公団1955-56年報)

写真6 スターハウスでの生活(出典:日本住宅公団1955-56年報)(3)公団とスターハウス

間取りは2DKや3Kが中心で、居住者は夫婦または夫婦+子どもの核家族が中心でした。ただ、現在は家族のかたちも変わっているので、コンペ提案の中ではそのあたりの想定があっても良いと思います。

写真7,8は『日本住宅公団1955-56年報』からのものです。スターハウスはこのように団地の真ん中においたり、オープンスペースと絡めておくなどさまざまな配置をしています。みんな大好きスターハウスという感じですね。今回の発表の多くは、海老澤先生のところで修士論文としてまとめられてたものを参考にしています。建築学会(2021年)で発表が予定されているので、特に配置の分類はそれを参考にしていただければと思います。

写真7 公団のスターハウス(出典:日本住宅公団1955-56年報)

写真7 公団のスターハウス(出典:日本住宅公団1955-56年報) 写真8 公団金岡団地(出典:日本住宅公団1955-56年報)

写真8 公団金岡団地(出典:日本住宅公団1955-56年報)(4)スターハウスのパターン

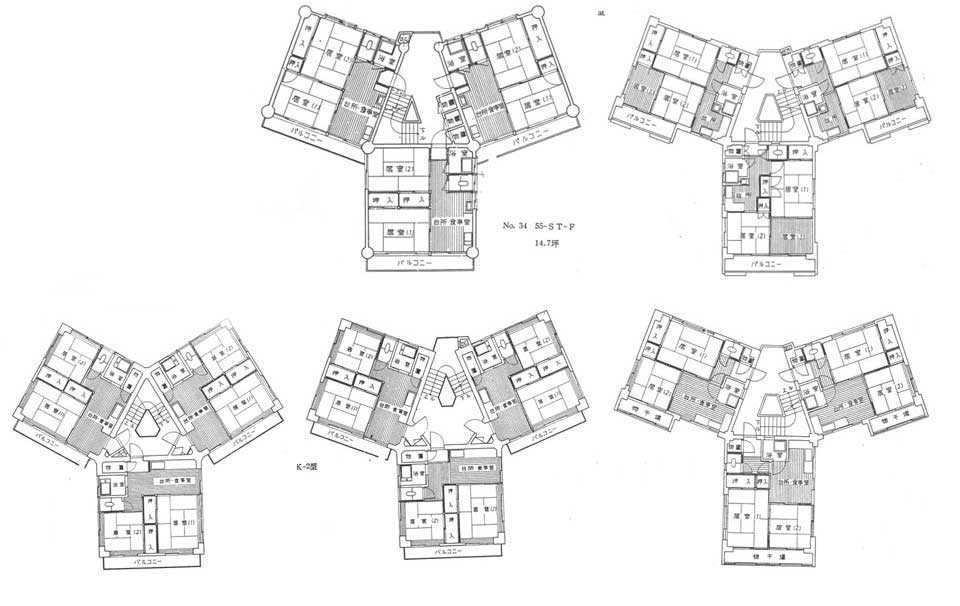

みんな大好きスターハウスですが、1955~56年のスターハウスが完成した頃の年報には当時の住宅のプランが紹介されており、スターハウスだけで5パターンも用意されています。よく見ると2DKと3Kがあって、DKがどっち側にあるのかなど少し多すぎる気もしますが、とにかくスターハウスという発明がされて、それを昭和30年代の初めは多く使っていました。さらには、特殊なものはスターハウスがふたつついた「ダブルスターハウス」という例があります。これは京都の十条にある団地です。このようなものもつくられました。

公団スターハウスのパターン (出典:日本住宅公団1955-56年報)

公団スターハウスのパターン (出典:日本住宅公団1955-56年報)第四部 公団以外の建設例

(1)小笹団地(福岡)

公団の話をしてきましたが、公団以外にもスターハウスは非常に流行しました。写真9は福岡県の住宅供給公社で、公団が出来たのと同時期の昭和31年~35年に供給した小笹団地です。ふたつのブロックからなり配置図を見ると右の方は板状の住棟が建っていますが、左の方はスターハウス、への字型、ダブルスターハウスが建っています。このように博多の中心から少し離れた小高い処にきらきらと輝くように建っていました。

写真9 公団以外の建設例

写真9 公団以外の建設例福岡県住宅供給公社 小笹団地1956~1960(昭和31~35)

右:小笹団地15号棟 ダブルスターハウス

(2)菱野団地(愛知)

1966年、昭和40年に入ってからの例ですが、愛知県名古屋市の北東に位置する菱野団地(菱野ニュータウン)があります。計画は黒川紀章さんで、ヒンジから建築が伸びていくようなスケッチを書かれることが多いですが、ここではヒンジの部分にスターハウスがあって、そこからこの角度にあわせて板状を伸ばしています。ネットで検索をかけると黒川紀章都市建築設計事務所HPの中に計画図が少し出ていて、計画時の配置を見ることができると思います。

(3)山形市営天満住宅(山形)

地方でもスターハウスがつくられました。これは1972~73年の昭和40年代後半に建てられた山形市営天満住宅です。2棟はスターハウス。残りは3住戸をずらした形です。ここも板状だとうまくいかないがスターハウスだと詰めて建てられます。先程紹介した敷地の形状に合わせて建てられる特徴がここで見られます。

第五部 スターハウスのその後

公団では、昭和35(1960)年くらいから供給量を増やすことが至上命令になっていきました。その中で外壁量の多いスターハウスは建設コストが高く、2戸でひとつのボックス住棟が主流に変わっていきます。スターハウスは昭和39(1964)年の名和田団地を最後として建設されなくなりました。

(1)スターハウスの巨大化

時代が下がるとスターハウスが巨大化したものが現れます。平面的に大きなものや11階建てくらいのポイント住棟で3つにずらしているようなものは、多摩ニュータウンにもたくさんあります。そのように巨大化高層化していますが、皆さんが引っかかるのは5階建ての可愛らしいものだと思います。

(2)スターハウスのメモリアル化

1990年代から団地の建て替えが始まり、スターハウスの多くはもうなくなっていますが、公団が最初につくった金岡団地ではスターハウスの一部を屋外遊具にしてメモリアルとしています。また、西東京市のひばりヶ丘団地は1棟を残し管理事務所にしています。

(3)現役のスターハウス

東京都中野区にある野方団地はスターハウスが残っており、空き室がない状態です。スターハウスで今いちばん注目を浴びているのはこの赤羽台団地です。登録有形文化財となりました。コンペを通して、みなさんのユニークなご提案をお待ちしているところです。

Q&A

Q:スターハウスの名前の由来は?

志岐 記録でみると久米さんの呼び方がいちばん古く、その段階で「スターハウス」と仰っているので、五芒星でなくても三芒星でも「スター」なのだと思います。

大月 例えば、メルセデスベンツのエンブレムもシュテルンとよんでいますが、ドイツ語で星のことすね。

Q:44号棟の復元住宅はそのままの残るのですか?

UR渡辺 これから工事に入り、スターハウスの外壁、内部も補修します。改めて復元する予定です。

Q:スターハウスはお金持ちが住むようなものだったのですか?

志岐 スターハウスは福祉政策でつくられた公営住宅や中堅の労働者に向けてつくられた公団にもありました。公団の中で家賃が高かったかどうかは正確には分かりませんがそんなに差はなかったと思います。むしろ立地の影響が大きいと思います。

伊藤 私の経験上でも値付けで差をつけていたような感じはありませんでした。

大月 私の認識も同様で面積が少し大きい分、少し高かったかもしれませんが、それ以外の差は付けていなかったと思います。

志岐 むしろ抽選に当たるかが問題だったみたいですね。ひばりヶ丘団地に住んでいた人の話を聞くと、中層の階段室型とスターハウスとテラスハウスがあって「なんで俺はむこうに当たらなかったのか」という会話をしていたぐらい、公団の抽選に当たることはとても大変でした。

Q:現在から考えるとスターハウスやダブルスターハウスはちょっとふざけているように思われますが、当時、批判はありませんでしたか?

志岐 明確な記録が残っているわけではないのですが、現在の目でその当時の住宅を見ると「失敗だな」というものはたくさんあるのですが、非常にチャレンジ精神が旺盛ですね。多少失敗もありましたが、試してみるという面が強かったのだと思います。私も昭和30年代のことを津端さんにお伺いしたことがあるのですが、チャレンジができなくなったのはコストの面や配置しにくいという点からでした。

大月 もうひとつの理由としては、当時は今ほどクレーマー天国ではなかったということですね。今のように一万人に一人くらいのクレーマーに対して、ビクビク万全の対策をうつために、何もしないことがいいことだと思っている日本ではなかったんだと思います。

志岐 住宅が小さくて採光が三面あるからこそ、得るものがたくさんあったのではないかと思います。少し前の時代の同潤会アパートは(南面信仰は薄く)北向きの部屋もありましたからね。

Q:スターハウスの残る常盤平団地は、杉浦さんの団地の流派から漏れているのですか?

伊藤 常盤平団地は結構大規模な団地で昭和37~38年までかかっていたので、杉浦さんのデータの中には、入ってなかったのかなと思います。同じ千葉県下で東京支所の設計ですので、常盤平団地は風土派の流れにあると思います。

大月 常盤平団地は土木都市計画の渡辺孝夫さんですね。

志岐 震災復興の時期に東京市にはいって復興公園つくって、戦後復興を経て公団に入られて。千葉大学などで都市計画の先生もやられたと思います。常盤平の場合は既存の樹木を生かして団地をつくったと聞いています。