~都市の景観について考える~写真家からみた景観づくり

藤塚 光政氏[ジャーナリスト]

藤塚 光政氏(撮影:川辺 明伸)

藤塚 光政氏(撮影:川辺 明伸)

視点を変えて都市の景観を考えてみると、そこにはさまざまな発見がある。

今回のインタビューは、建築をはじめ刻々と変化する都市の姿を撮り続けてきたジャーナリストの藤塚光政氏にお願いしました。

聞き⼿ UR都市機構 都市デザインチーム チームリーダー ⽊下 庸⼦

空からの視点でわかること/わからないこと

木下:藤塚さんは世界のさまざまな所に行かれて建築や都市を撮影されていますが、とくに空撮がお好きで得意とされていますよね。ヘリコプターと

ヘリコイド(焦点装置)というふたつの言葉の頭3文字をとったHELICOという事務所の名前がそれを物語っていると思います。

私は以前、『芸術新潮』に掲載された米軍基地の空撮写真を拝見したことがあります。とてもインパクトある写真で、自分が思いもしない風景が

空には存在すると思いました。それまでは「空からの視点」をあまり意識したことがなかったのですが、都市や建物も、東西南北の4つの立面に

加え、空から見た5つめの立面がありますよね。まずは藤塚さんがお持ちになられている「空からの視点」についてお聞かせ願えますか。

藤塚:その写真はアリゾナ州の砂漠にあるデイヴィス=モンサン空軍基地だよね。そこは保存と補給の一大基地。浴衣の模様(?)みたいに砂漠の真ん中に

B-52が密集梯団で整然と並んでいて、その景観の背景には様々な気候風土と広大な国土をもつアメリカの豊かさと大国の強さの秘密があるんだよ。

1.デイヴィス=モンサン空軍基地/アメリカ: 米軍の軍用機約4500機を収容する巨大な

1.デイヴィス=モンサン空軍基地/アメリカ: 米軍の軍用機約4500機を収容する巨大な保管基地

2.メスカルティタン/メキシコ: メキシコ西部サン・ペドロ川の三角州にあり乾期は地続きだが、雨期は3ヶ月ほど”島”になる

2.メスカルティタン/メキシコ: メキシコ西部サン・ペドロ川の三角州にあり乾期は地続きだが、雨期は3ヶ月ほど”島”になる 3.エジプシャン・バザール/イスタンブール: L字型をしているエジプシャン・バザールの全景。

3.エジプシャン・バザール/イスタンブール: L字型をしているエジプシャン・バザールの全景。左奥にガラタ橋とボスポラス海峡が見える

4.ジャンタール・マンタール天文台/インド: 今から250年ほど前に天文学者にして占星術師で

4.ジャンタール・マンタール天文台/インド: 今から250年ほど前に天文学者にして占星術師であるマハラジャ・ジャイ・シン2世による巨大な”星読み装置”

木下:なぜ空撮してみようと思われたのですか。

藤塚:実はその撮影前に、他の写真家が地上から撮った写真を見たことがあったんだ。でも、なんかその写真に納得できなくて。もっと違うものがそこ

にあるはずだと思った。

そうやって、空から撮りたいと思う一番の理由は、やっぱり地上から分らないものを見ようとすることだね。都市の場合は上から見るとプランが

一目でわかるでしょ。それにぼくは飛行機好きな非行少年だし(笑)。もちろん撮影御法度の国もあるけどね。でも、どこであろうとできる限り

撮ろうとするね。

木下:セスナやヘリコプターをチャーターするのが難しい国もありますよね。

5.冬山河親水公園/台湾: 宜蘭県、冬山河の河口近くにある親水公園

5.冬山河親水公園/台湾: 宜蘭県、冬山河の河口近くにある親水公園 6.円環夜市/台湾: 車の行き交うロータリーの中央、直径約30mの円形広場に飲食店が

6.円環夜市/台湾: 車の行き交うロータリーの中央、直径約30mの円形広場に飲食店がひしめき合っている

藤塚:台湾の「冬山河親水園」(設計=象設計集団)の撮影ではどうしたと思う? 高さ50mまで伸びるはしご車を消防署に借りて撮影(笑)。台北では

不法占拠によってできた円環夜市を撮らせてほしいとお巡りさんに筆談交渉したこともあるよ。目の前の警察署の屋上が絶好の撮影場所だったから。

そういうときになると俺は強いんだなー(笑)。

木下:なかなかありえないことですね(笑)。なにがなんでも撮ってやる!という気持ちですよね。

藤塚:やっぱり空から見ないとわからないことがある。例えば、空に対してのメッセージは空から見ないと。ナチスがウィーンにつくったフラックトゥル

ムにはそれを強く感じたよ。3カ所のレーダー塔と砲撃台のペアがウィーンを囲み三角形に配置されていて、敵がどの方向から来るのかレーダーの

三角計測でわかる砲撃塔なんだけど、上空に対する敵意がヒシヒシと伝わってきた。ぼくはまるで連合軍の飛行機のつもりで飛んで空撮したけど、

とても怖かった。こちらからは攻撃しにくいように、住宅より少しだけ高くつくっている狡猾さも伝わってきたりして。

7.フラックトゥルム/ウィーン: 多くは公園に作られているが、住宅地に暴れ込んでいる砲撃塔

7.フラックトゥルム/ウィーン: 多くは公園に作られているが、住宅地に暴れ込んでいる砲撃塔 8.フラックトゥルム/ウィーン: 三角形に配置されたレーダー塔

8.フラックトゥルム/ウィーン: 三角形に配置されたレーダー塔 9.表参道: 空から見る表参道ヒルズ

9.表参道: 空から見る表参道ヒルズ(写真協力: Casa BRUTUS)

木下:それは地上からではわからないことですね。藤塚さんは日本での空撮もたくさんされてますけど、

最近、「表参道ヒルズ」(設計=安藤忠雄)を撮られましたよね。

藤塚:空撮はまだアカンでっ!と安藤さんが言ってたんだよ。でも、明治神宮と表参道の関係は空からしか

分からない。あの建築のコンセプトに関わることだし、撮りました。もちろん上から見たいと思った

からなんだけどね。空から見てわかったこともある。建物の背後に台形敷地の小学校があって、建物

の形をその形に合わせてた。はっきりしたことはわからないけど、小学校もすでに次の計画の射程に

入れてるんじゃないかな。建築家もしたたかだよ(笑)。ただ、ぼくはそうやって建築家が仕事を

膨らまそうとするのはいけないとは思わない。当然さ。

木下:建築家もこれからは積極的にプロデュースしていく時代だということですね。藤塚さんと違って、空

を飛ぶ乗り物が私は苦手なので、街を把握しようとするときはいつも高いところに昇ります。最近は

地下鉄網が発達しているので、そうでもしないとポイントとポイントの移動だけでしか街を見ません

から。地下に潜っていると、地上の地形を体感できませんよね。

藤塚:途中のプロセスがわからないのはやっぱり問題だよ。空からの視点にも欠点があって地上の高低差が

わからない。フラットに見えちゃう。少し話しは逸れるけど、ぼくが子供の頃は食事に出かけるとい

えば銀座だったんだ。当時の東京には路面電車が網の目のように走っていて路線も何十系統はあった。

ぼくは東京の芝に住んで育ったから、銀座に行くには4番が早かった。中目黒から築地まで行く8番

は4番よりも少し時間がかかる路線だった。でも、休みの日に乗ると窓から見える風景は贅沢でね。

飯倉の山地を越えて虎ノ門を通り、その先の桜田門で右に曲がって、祝田橋を通って日比谷方向へ行

くんだよ。いいでしょう。路面電車は文字通り、まさしく地ベタから乗って、地ベタを這って目的地

に行く。乗ると起伏がわかることがおもしろくて。ぼくは丘を越えて小学校にも通っていたし、そう

いう体験をしていたから、自分の頭の中で建物をすべて取払って街を見るときがある。すると、山や

丘の起伏がだんだんと見えてきて、低くなっているところには必ず川が流れているとわかるんだよ。

空から見ることも大切だけど、グランドレベルから感じることも大切だと思う。

建築写真は報道写真

木下:藤塚さんは35ミリ判の小型カメラを撮影によく使われていますよね。

藤塚:そうだね。建築家の竹山実さんが設計した「一番館」を撮る頃からかな。35ミリのカメラはとてもハンディ出記録には最適。それまでは建築は大き

いフィルム判のカメラで撮るのがセオリーだったでしょう。そこに縛られたり、決めつけてかかってしまうのがイヤだし。そうじゃない、もっと大

事なことがあると思ってた。

木下:その理由は「小住宅小型カメラ写真論」と題した文章の中で書かれていますが、場所のコンテクスト、つまり人や環境といった街並みの中に建築が

つくられることで起きる街の変化に御自身が興味をもたれていて、それらも建築と共に記録するためですよね。

藤塚:建築を撮ることだけじゃなくて、周りのことも、その建築から見えている風景も、建築を語ることだと思う。建築は社会の一部なんだから、建築以

外にも目を向けなきゃダメだよ。他の分野の写真でも、たとえば蜘蛛しか撮らないヤツとかいるよね。しかも女郎蜘蛛だけとか(笑)。

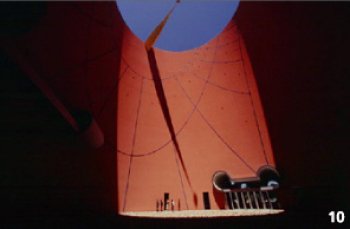

10.ティーム・ディズニー・ビルディング/アメリカ:

10.ティーム・ディズニー・ビルディング/アメリカ:フロリダ州オーランド近郊に展開するディズニー・ワールドの社屋

木下:オタクはいますから(笑)。

藤塚:そうか、建築オタクで片づければいいんだ(笑)。

木下:磯崎新さんが設計した「ティーム・ディズニー・ビルディング」の写真もすべて35ミリで撮られて

いますよね。そのときの「オタクではない視点」を是非お聞きかせください(笑)。

藤塚:写真を見てもらうとわかるけど、35ミリのフィルムを引き延ばして使っても違和感ないよ。その撮

影では、日時計の針が一番ダイナミックなときを撮りたかったんだ。だから一日の中での光はもち

ろんのこと、それよりも大事だったのは撮る季節。陽の位置がちょうどいい3月の春分の前後に行

くぞとね。9月の秋分も似た条件なんだけど、日頃のおこないが悪いとタイフーンに直撃されちゃ

う(笑)。現場でカメラを構えていて、日時計の針が動いているのがなんとなくわかるのはよかっ

たなぁ。

木下:建築とコンテクスト、そのふたつはとても大事ですよね。藤塚さんは建築家が描いていなかった見え方の空間や周りとの関係を発見してくれること

で、建築や景観について考えるきっかけをつくってくれているように思います。何か伝えたいという湧き上がる気持ちから写真を撮られているので

すね。自分がカメラなんだという気持ちですよね。そういえば、藤塚さんのFAXにはカメラに手足がついたキャラクターがサインと共に描かれてま

すよね(笑)。

藤塚:建築はどんなカメラでも撮れる。それでいいんだよ。ぼくはアーチストじゃなくてジャーナリストだし、建築写真は報道写真だと思ってるから。

だって、伝えることが大事でしょう。たとえば、木下さんが設計した住宅を撮るときには、自分の中での読みとり作業みたいなところはあるよ。

いろいろ経験してきたから最近は磨れてきたのかな(笑)。でも、建築家の思考を追跡しながら撮るのはおもしろいね。

木下:『意地の都市住宅』の連載では「建築は使われるものだから使われている状態を記録したい」という考えで住宅を撮影されてましたよね。私も実は、

住まい手が自分の生活を空間に持ち込むことで、建築は変わっていいんだと思えるようになりました。それは都市の景観を考えていく上でも通じる

ことですよね。

藤塚:建築家はもっと大きく受容すればいいんだよ。建築のもっているキャパシティがあるんだからさ。

東京における景観の復活

木下:最近、ソウルでチョンゲチョンという7キロほどの暗渠となった川が、2年3ヵ月というスピード

工事で復元されたのをご存じですか?私も先日それを見てきました。東京でも日本橋を復元しよう

という話がありますが、そのような動きをどのようにご覧になりますか。

藤塚:それはすごいねぇ。東京でも水をもう一度復活させたほうがいいと思う。空撮してわかったことだ

けど、皇居、明治神宮、新宿御苑……意外と緑のボリュームもあるしね。景観がよくなる手段はま

だまだあるんじゃないかな。並木通りも大阪の御堂筋みたいに並木をダブルにしてほしいな。

シングルとはまったく違う雰囲気になるよ。

木下:私も偶然、歩道に植えられていた木と計画敷地に植えた木が重なってダブルになったのが、スケー

ルは小さいながらも妙にここちよい奥行をつくり出してくれた事例があります。

藤塚:そうでしょう。並木はダブル。ウィスキーといっしょ(笑)。それと、都市の大事な機能の話でいえば、築地の魚河岸が移転する話があるけど新しい

計画は車を重視しているわけでしょう?一般の人がフラッと買い物に行ける距離ではなくなっちゃうよね。今の場所も残しておくべきだと思う。東京

オリンピックのときに水を塞いでしまったことがそもそも犯罪で、若い人は高速道路が川を塞いでいる風景しか知らない。ぼくらはハゼ釣りや数寄屋

橋あたりで友達とボートに乗って遊んでいた。当たり前のように東京の水に慣れ親しんできたからだと思うけど、水に背を向けちゃいけない。それは

やはり問題ですよ。リアルト橋は境界を広げるために橋を架けて商店をつくったけど、結果としてそこが今は中心地になっているでしょう。ロンドン

ブリッジだって、今のようになる前はハビタットブリッジだったんだ。東京にハビタットブリッジができたら絶対イイと思う。魚河岸に川、このふた

つですよ。

木下:東京は景観が変化するスピードもあまりに早すぎます。「万葉集」を英訳した東京在住のアメリカ人作家も言ってましたが、東京での「ぼくの『時間』

の感覚はどんな現代英語でも表せないものとなった」と。

藤塚:建築を壊すと、粗大ゴミの量はハンパじゃないぜ。近いうちに、日比谷の三信ビルも壊されちゃう。ある程度は仕方ないと思うけど、公の建物は100年

間は立て替え禁止にするとか、高層地域と低層地域に分けないと、自分が知っている風景がどんどん無くなっていく。風景の思い出が消えていくと

自分の人生が無くなったと感じるね。生きていてもしょうがないなと。これだけ変化が早いとさ……。

木下:本来は人間の行動が街を変えていけば一番いい。今は計画的にできたものが人間の行動を決定づけています。そのあたりを考え直さなければいけない

時期に来ているのでしょうか。貴重なお話どうもありがとうございました。

[Photographs 1~10 藤塚光政]