住みたいへやの選び方

【実例3選】押入れ収納のおしゃれで便利な活用術!和室でかなう理想の空間

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります

日本の伝統的なくらしでは、和室には家具などをあまり置かないのが一般的でした。そのため和室の押入れは、布団や日用品、家財道具などをしまえるよう、幅・奥行きともに余裕を持って作られています。洋室のクローゼットより大きく、収納力があるのはメリットですが、手前にばかりものを置き、奥側がデッドスペースになりがち。使い勝手の悪さを感じる人もいるかもしれません。この記事では、押入れの奥行き問題を解決する収納の基本から、おしゃれな活用アイデアまでを紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

押入れ収納の基本。片付かない原因と解決策

押入れ収納のポイントは、構造上の特性を理解し、空間を最大限に活用すること。ここでは片付かない主な原因と、具体的な解決策を紹介します。

●なぜ押入れは片付かない?主な三つの原因

もともと押入れは布団を収納するための場所。間口(横幅)と奥行きがあるだけに、片付けづらい原因が三つ考えられます。

- <1>無駄なスペースが生まれやすい「奥行きの深さ」

- 一般的に、押入れの奥行きは85cm程度。奥に収納したものを取り出すには、前に置いたものを移動させる手間が必要になってしまいます。そのため手前にばかりものを置くことが増えて、奥側がデッドスペースになりがちです。

- <2>配置に迷う「空間の高さ」

- 押入れは上段が90cm前後、下段が80cm前後と高さがある分、ものを積み上げてしまいがち。高さがそろわず、空間の上部が中途半端に空いてしまうことも。また上に積むことで、下にあるものが取り出しづらくなってしまいます。

- <3>湿気がたまりやすい「通気性の問題」

- 構造上空気がこもりやすく、湿気がたまりやすい押入れ。奥に行くほど注意が必要で、衣類や布団にカビが生えたり、嫌なにおいが発生したりするリスクもあります。そのため通気性を確保するための工夫が必要です。

●押入れ収納の三つの原則。活用するための基本

押入れをうまく活用するには、収納の基本を理解し、押入れの構造と特性を生かすことが大切。天袋、上段、下段のスペースに合わせて、品物の大きさ・重さ・使用頻度を考慮しながら収納しましょう。以下、三つの原則を紹介します。

- <1>「立てる収納」、「引き出す収納」、「吊るす収納」を使い分け、空間を最大限に活用する

できるだけ無駄な空間をなくすことが、効率的な収納につながります。奥行きと縦の空間が広い押入れの特性を生かして「立てる」、「引き出す」、「吊るす」収納を、上手に使い分けましょう。 - 「立てる収納」

頻繁に出し入れするバッグや、積み重ねると取り出しづらくなる書類などは、ファイルボックスやブックスタンドを活用した「立てる収納」にしてみましょう。棚に並べると取り出しやすいのはもちろん、どこに何があるかひと目で確認できるのも大きなメリットです。 - 「引き出す収納」

細々としたものや、積み重ねると崩れてしまうものの収納には、引き出し式の収納ケースが便利。毎日出し入れするインナーや寝間着、タオルなどは、チェストタイプがぴったりです。デッドスペースができないように、奥行きに合わせたケースを選ぶようにしましょう。 - 「吊るす収納」

型崩れやシワが気になる衣類や小物は、ハンガーラックや突っ張り棒を使って、吊るす収納がおすすめ。デッドスペースになりがちな上部の空間を有効活用できます。たたむ手間が減らせるため、家事の時間が短縮できるのもうれしいポイント。

- <2>使用頻度の低いものは奥に、頻繁に使うものは手前に配置する

- 手が届きやすい上段には使用頻度の高いものを入れ、かがまなくてはいけない下段には、使用頻度がやや低くて重量のあるものを。脚立や踏み台が必要な天袋には、使用頻度が最も低くて軽量のものを収納しましょう。

また使用頻度の高いものを手前に、低いものを奥にしまうルールをつくると良いでしょう。例えば、衣類なら手前にオンシーズン、奥にオフシーズンとなるようハンガーを並べたり、使用中のおむつとストック分を置く場所を前後にしたりするなど、ちょっとした工夫で快適に使えるようになります。

ただし注意したいのが襖の位置です。取っ手の付いた左右両端の内側は、襖を開けてすぐに手が届きますが、中央部分は襖を全開にしないとアクセスができません。また襖の左右にまたがるよう中央部分にものを置くと、取り出しづらくなってしまいます。襖の左右で用途を分けて、左は洋服やバッグなど衣類のゾーン、右は布団など寝具のゾーンといったように決めておくと便利です。ハンガーラックや収納ボックスなどの商品を購入する際は、襖の幅に収まるよう必ずサイズを測ってください。

- <3>「使うもの」と「使わないもの」を分類し、不要なものを手放す

- 片付けの基本は、持ち物を定期的に見直して「使うもの」と「使わないもの」に分類することです。長期間使っていないものや、今後使う予定のないものは「使わないもの」として分類します。処分に迷うものがある場合は、時間をおいてから再考すると判断しやすいでしょう。不要なものが収納場所をふさいで、収納グッズを使っても収まりきらない原因になります。収納物が多いとその分探す時間もかかるため、必要なものだけを厳選することで、効率的でストレスのない収納を実現できます。また一度片付けが終わった後も、定期的に持ち物を見直して、ものの量を適正に保つことが大切です。

●クローゼットと同じように換気をするのを忘れずに!

襖を閉め切り状態にしておくと、湿度が高くなり、押入れにカビやダニが発生することがあります。1日1回30分程度、襖を全開して空気を入れ替え、湿度の高い時期には扇風機やサーキュレーターで送風するのがおすすめです。除湿剤を置いても良いのですが、襖の両端を10cmほど常に開けておくのも効果があるようです。隙間がないと空気が入れ替わらないので、床や壁との間に余裕を持たせられるよう、すのこを敷いたり、突っ張り式の収納ラックを使ったりして工夫しましょう。

押入れ収納におすすめの便利アイテム

一般的に洋室のクローゼットより大きく、収納力があるのが押入れの特長。中板のほかに仕切りがないスペースを、うまく有効活用するための収納グッズをいくつか紹介します。

●収納棚やラックを活用する

押入れの大きな空間をうまく区切るために、利用したいのが収納棚やラックです。棚板のある箱形の収納棚は、高さ・幅・奥行きの異なるさまざまなタイプがあり、組み合わせて並べて使うことができます。例えば、押入れ上段の天地サイズに合わせてカラーボックスなどを一番奥に置けば、たっぷりしまえる壁面収納が完成します。スペースにぴったり収まるよう、押入れ専用としてメーカーから販売されている商品もあるようです。

ラックは棒状のフレームに棚板を置いた構造をしていて、棚板やフレームの大きさ、棚板の高さを変えられるのが一般的です。衣類を吊るすハンガーパイプが付属しているものもあります。頑丈な金属や紙製パイプをフレームの素材に使ったもの、プラスチック製で積み重ね可能なものなどがあり、収納棚と違って伸縮の調整がしやすいのがメリットです。押入れのサイズに合わせて布団用に作られた大型のコの字型ラックもあり、それを使えば、布団を置いた上や下のスペースを簡単に有効活用することができます。

ちなみに、押入れの中で大きなスペースを占める布団をコンパクトにするため、活用したいのが圧縮袋です。来客用、オフシーズン分など、日常的に使わない寝具を小さく扱いやすくしてくれます。布団を隙間に立てて置くことも可能になるので、とても便利なようです。また、寝具だけでなく、縫いぐるみや洋服などにも使えるので、押入れの収納力をさらに高めたい場合は利用を検討してみてはいかがでしょうか。

●収納ケースを活用する

収納ケースにはさまざまなタイプがあるので、中身の種類や大きさに応じて、適切な形状と強度のものを選ぶことが大切です。毎日のように出し入れするインナーや肌着、タオルなどは引き出しのあるチェストタイプに入れて手前に置き、衣替え用や、あまり着なくなった衣類はふた付きの衣装ケースで奥に置くなど、うまく使い分けられると良いでしょう。

押入れ下段は、出し入れの際にかがんだ姿勢を取らなければならないので、キャスター付きの移動しやすいタイプを選ぶのがおすすめです。特に重量のある書籍などは、キャスター付きを選べば、移動させる負担が大幅に軽減されます。下段だけでなく上段でも、同じサイズのキャスター付き収納ケースを手前と奥に置き、季節ごとに使う衣類をそれぞれにまとめておくことで、収納ケースを前後するだけで衣替えを完了させることができます。

なるべく効率的に押入れを利用できるよう、押入れの高さ・幅・奥行き、襖の幅などのサイズをきちんと測った上で、どのような大きさの収納ケースをいくつ組み合わせて使うか、計画を立てるようにしましょう。違うメーカーのものを組み合わせると微妙にそろわない部分が生じる可能性もあります。なるべく同じメーカーで統一すると収まりを良くできるかもしれません。

●突っ張り棒やハンガーラックを活用する

上段に、突っ張り棒やハンガーラックを設置することで、クローゼット収納と同じ感覚で、洋服を掛けてしまうことができます。どちらも壁を傷める心配がないので賃貸住宅でも使えるのが魅力です。突っ張り棒をハンガーパイプとして使用する場合は、耐荷重をクリアしているか、壁面に十分な強度があるかなど、事前に確認するようにしましょう。洋服は数がまとまると思った以上に重く、突っ張り棒ごと滑り落ちてしまうことがあります。

突っ張り棒でも縦横で支えるタイプや、自立したハンガーラックを選べば、耐荷重の性能が高くなるので安定感が増します。ただし、こちらの方が構造は複雑になり、値段的にも高くなることが多いので、用途に応じて選ぶようにしましょう。洋服だけでなく、ベルトや小さめのバッグ、帽子などの小物も、ラックに掛けられます。見て、選んで、すぐにコーディネートでき、快適に身支度ができそうです。

●吊り下げ式収納ボックスを活用する

耐荷重性能に優れたハンガーラックに、吊り下げ式収納ボックスを組み合わせて使うことで、細かいものもすっきりと片付けることができます。使用するときは面ファスナーなどでハンガーパイプに固定します。通気性の良い布製のものは、軽く折り畳みも可能なので、使わないときはコンパクトに片付けておけます。小分けになったスペースが5~6段程度あり、スカーフや帽子、ベルトのほか、ハンカチやマスクなどを、ひと目で確認できる状態でしまえて便利です。

【目的別】押入れの活用アイデア3選。おしゃれな実例付き

ここまでは押入れの“収納の機能”をいかに高めるかについて解説してきました。ここからはインテリア、デザインの視点から、押入れの楽しい活用法を紹介します。

●見せる収納棚:押入れの扉を外してお気に入りのものをディスプレー

一般的な賃貸住宅には原状回復義務があり、襖を勝手に変えることはできません。そのため、襖を閉じた状態では、室内の印象がいかにも和室といった雰囲気で固定化されてしまいます。しかし、襖を取り外して部屋と押入れをつなぎ、自分好みのスタイルで押入れ内部の収納を統一することで、見せる収納としてインテリアを楽しむこともできます。また、襖がないことで空間が広く感じられるメリットも手に入れられます。

押さえたいポイントは、収納グッズのデザインやテイストに統一感を持たせること。そして小物などをディスプレーできるスペースのゆとりを設けておくことです。さらに、原状回復が可能な範囲で、畳の上にカーペットや、はめ込み式のフロアタイルを敷けば、和室とは思えない雰囲気に変わりそうです。もしも契約上DIYが許される物件なら、色を塗り替えたり、布を貼ったりして、室内全体をリフォームするのも面白いかもしれません。

飾り棚などを設置してお気に入りのアイテムがインテリアの一部に。和室のイメージを一新し、クローゼットも兼ねた見せる収納に。

●書斎・ワークスペース:押入れで集中できる自分だけの空間をつくるには?

押入れの用途を収納に限定せず、中板を机の代わりにしてワークスペースとするアイデアを実現した人もいるようです。部屋の中に机を置こうとすると意外とスペースが取られますが、押入れならいすを含めてすっきり収められるため、部屋を広く生かすことができます。押入れは奥行きがあるので、正面の奥に本棚を置いても、手前にパソコンのモニターやキーボード、文房具や書類などを並べるのに十分な広さがあります。さらに壁面に棚板や有孔ボードを取り付ければ、文具などの収納スペースを設けることが可能に。必要に応じて、照明や延長コードで電源を確保するとより快適に過ごせるでしょう。

気を付けたいのが、机として使う中板の高さが固定されていて変えられないこと。自分の体のサイズと中板の高さに合わせて、ちょうど良い高さのいすを選ぶか、昇降式のいすを用意するようにしましょう。仕事関係の書類なども足元に置けるので、リモートワークにぴったりです。ワークスペースと見せる収納を合わせたような使い方もできます。見せたくないものが部分的にある場合は、カーテンなどでカバーして隠すと良いかもしれません。

押入れの扉を外し、わずかなスペースを利用してオープンな書斎に。簡単なDIYで使い勝手も向上。

●おもちゃ収納・秘密基地:子供のお気に入りの空間にアレンジ

押入れの下段を、おもちゃ収納を兼ねた子供の「秘密基地」として活用することもできます。小学校低学年のころまでは、子供部屋がなくても、このこぢんまりとしたスペースが子供にとっては格好の遊び場に。低い天井と囲まれた空間が、遊び心をくすぐります。

おもちゃや絵本などをしまう棚やボックス、小さなテーブルや電気スタンドを置き、ウォールステッカーを貼ったりして楽しい雰囲気にすれば、子供が自分だけの時間を楽しめるキッズスペースが完成します。おもちゃは種類ごとにボックスやバスケットに入れ、子供の手が届く高さに配置すると良いでしょう。キャスター付きの収納なら、出し入れがしやすくなります。またマットレスや寝具などを敷けば、寝室としても活用できます。

住まいが狭くて子供部屋を設けることができないという悩みを抱えている場合は、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

自分らしいくらしを楽しもう!和室や押入れのある物件ならUR賃貸住宅

UR賃貸住宅は、押入れが付いた和室のある間取りの物件も豊富。レトロな佇まいが魅力の物件もありますが、建物がきちんと管理されていて安心して暮らすことができます。

●レトロな物件も豊富なUR賃貸住宅

独立行政法人都市再生機構(UR)が管理するUR賃貸住宅は全国に約70万戸あり、都市部のタワーマンションや、自然が豊かな郊外に広がる中層の集合住宅など、さまざまなタイプがそろっています。学生や女性の一人暮らしに人気の1R、二人暮らしにぴったりな2Kや1LDK、さらにファミリータイプの3DK、3LDK、押入れが付いた和室のある物件も豊富で、くらしに合わせて希望する住まいを見つけやすいといえるでしょう。

ほとんどが鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造で建てられ、安全性や耐久性、メンテナンス性などの住宅機能については、耐震安全性確保の取り組みを実施しています。築年数の経過しているレトロな佇まいの物件でも、建物がきちんと管理されているため、安心して暮らせるのがURの魅力であり、特長の一つとなっています。現代のニーズに合わせて建て替えやリノベーションが行われている物件も多数あります。

- こちらの記事も

- 【押入れ編】出し入れしやすい押入れを実現!収納の達人ワザを伝授

- 賃貸DIYで実現する 今の我が家に合う「暮らし」

- 空間と対話しながら進めたDIY 古きと新しきが調和した空間に

- 洋服収納に悩む人必見!DIYで押入れがおしゃれクローゼットに変身

●UR賃貸住宅なら住み替えの初期費用がお得

UR賃貸住宅は礼金・仲介手数料・更新料・保証人がすべて不要です(保証会社への加入も不要なので保証料も不要)。契約時に必要なお金は、敷金(月額家賃の2カ月分)と、入居月(入居日から当月末まで)の日割り家賃、日割り共益費のみ。そのため入居時の初期費用を大幅に抑えることが可能になります。更新時は自動更新で手続きも不要なので、スムーズにそのまま住み続けることができます。

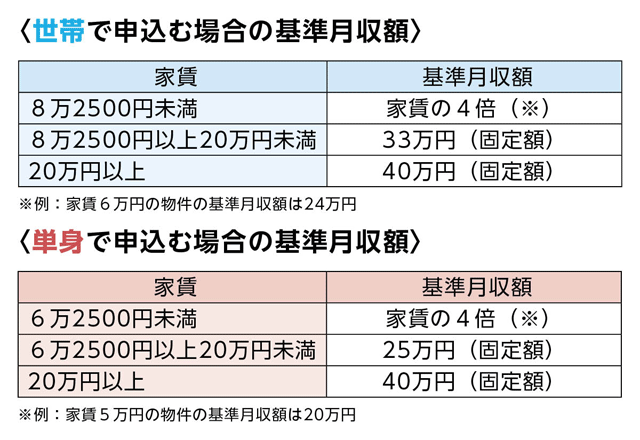

なおUR賃貸住宅の申込み資格には収入要件があります。それが「申込者本人の平均月収額が基準月収額以上であること」で、給与収入や事業所得、不動産所得、雑所得(年金等)など、将来も継続すると認められる収入をもとに、原則として過去1年間の額面収入の合計額を12で割った額を平均月収額としています。入居を希望する物件の家賃の額、入居者が世帯か単身かによって、基準月収額は以下のように異なりますので確認しておきましょう。

●子育て世代にうれしいお得な家賃プランも

URには初期費用だけでなく月々の家賃も節約できる、お得な家賃プランが複数用意されています。一人暮らし、ファミリーを対象としたものなど、ライフステージに応じたプランがありますので、所定の条件を満たす場合はぜひ利用してはいかがでしょうか。下記のほかにもお得な家賃プランがありますので、詳しくはURのHPをチェックしてみてください。

- <そのママ割> 子育て家族を対象としたお得な家賃

- 3年間限定で、お得な家賃で借りられます。対象は妊娠中を含め、現に同居する満18歳未満の子供(孫、甥、姪なども可)を扶養している世帯です。

※3年間の定期借家契約

- <子育て割> 最長9年間、家賃を最大20%サポート

- 新婚世帯は最長3年間、子育て世帯は最長6年間、新婚世帯から子育て世帯へ切り替えた場合に最長9年間、家賃の最大20%(所得に応じた減額となります。上限2万5000円)がサポートされます。対象は結婚5年以内の新婚世帯、または18歳未満の子供がいる世帯。いずれも所得合計が月25.9万円以下の場合となります。

- <U35割> 35歳以下の方を対象としたお得な家賃

- 3年間限定で、お得な家賃で借りられます。対象は契約者が35歳以下の世帯。学生、単身、夫婦、子育て世帯も対象です。なお配偶者以外の同居者には一定の条件があります。

※3年間の定期借家契約

クローゼットよりも広い押入れを上手に生かそう!

和室の押入れは、布団、家財道具、さまざまな日用品をしまうことを想定して作られています。一方、洋室のクローゼットは衣類の収納を主として作られているのが、二つの大きな違いです。中身が異なるため、奥行き・高さ・幅が違いますが、収納のスペースで比較すると押入れの方が一般的に大きいのが特徴です。押入れのメリットを上手に生かし、大きな荷物や季節用品などもすっきり片付けて、快適なくらしを実現しましょう。

最近では多種多様な押入れ用の収納グッズがあり、機能面だけでなくデザイン面でも、選択肢が広がっています。押入れで使うことを前提に作られた日本製のグッズ以外にも、海外のインテリアショップの製品なども自由に使ってみることをおすすめします。

襖を外して押入れをワークスペースとして使ったり、子供の楽しい秘密基地や寝床としたり、工夫次第で部屋の一部として活用することもできそうです。UR賃貸住宅は、押入れや和室のある物件が豊富にあります。全国各地にある物件はURのHPから、間取りや交通アクセスなどの条件を設定して、簡単に検索することができます。ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。

監修/すはら ひろこ

押入れ収納に関するよくある質問(FAQ)

- Q.押入れ収納の原則とはどんなことですか?

- A.空間を活用できる配置にすることです。以下三つの原則を意識しましょう。

- <1>縦空間の有効活用:「立てる収納」、「引き出す収納」、「吊るす収納」を組み合わせ、縦空間を最大限に生かす。

- <2>奥行きを生かす配置:使用頻度の低いものは奥に、頻繁に使うものは手前に置く。

- <3>分類:「使うもの」と「使わないもの」を分け、不要なものは手放す。

- Q.押入れの奥行きを有効活用するにはどうすれば良いですか?

- A.奥行きに合わせた収納グッズで無駄なスペースをなくし、出し入れしやすいよう配置も工夫しましょう。

- <ゾーン分け>

手前と奥の二つのゾーンに分け、使用頻度に応じて配置する。 - <キャスター付き収納>

奥のものも楽に出し入れできるよう、キャスター付きの収納ケースやワゴンを活用する。 - <奥行きのある引き出し収納>

押入れ用の奥行のある衣装ケースを設置し、奥にデッドスペースをつくらないようにする。

- <ゾーン分け>

- Q.押入れ収納におすすめのアイテムにはどんなものがありますか?

- A.高さと奥行きのある空間を活用できるグッズがおすすめです。ひと目で中身が分かる収納なら、探す手間も省けます。

- <キャスター付き収納ボックス/ワゴン>

奥に入れたものを楽に出し入れできる。日用品のストックや季節家電など、かさばるものも収納しやすい。 - <突っ張り棒/ハンガーラック>

持っている衣類がひと目で分かり、適正量を把握しやすい。たたむ時間も省くことができる。 - <吊り下げ式収納ボックス>

Tシャツや帽子など、軽い衣類の収納に。見える化することで選びやすくなり、支度時間の時短にもなる。 - <ファイルボックス/ブックスタンド>

立てることで必要なものだけを取り出しやすくなる。型崩れが気になるバッグの収納にもぴったり。

- <キャスター付き収納ボックス/ワゴン>

- Q.押入れをクローゼットのように使う方法はありますか?

- A.衣類を掛けるためのハンガーラックを設置しましょう。奥行きを生かして高低差のあるハンガーパイプを前後2列に設置すると、奥の衣類も取り出しやすくなります。突っ張り棒を設置する場合は、事前に強度や耐荷重を確認してください。たためる衣類や靴下などの小物は、引き出し式の収納が最適です。

- Q.押入れの湿気やカビ対策はどうすれば良いですか?

- A.湿気がこもりやすいため、定期的に扉を開けて換気するように心掛けてください。特に奥に行くほど通気性が悪くなるため、床にすのこを敷いて湿気がこもらないようにしましょう。市販の除湿剤を設置するのも効果的です。空気の通り道を確保するために、物を詰め込み過ぎないよう注意しましょう。

- Q.押入れを書斎(ワークスペース)として使うには?

- A.棚板や有孔ボードを使って、壁面の収納を工夫しましょう。また奥行きがあるため、カラーボックスなどで空間を仕切ると、より使いやすくなります。必要に応じて、照明や延長コードで電源を確保するとより快適に。中板が固定されているため、ちょうど良い高さのいす、もしくは昇降式のいすを使うと良いでしょう。

多目的に使えるのが押入れのメリット、自分らしいスタイルで活用しよう!

- ・押入れの中のものを整理整頓でき、出し入れしやすくする、各種収納グッズを使うのがおすすめ。ネットショップなどでどんな種類があるか調べよう!

- ・襖を外して部屋と一体で使えば、見せる収納としてインテリアも楽しめて、十分な広さがあるのでワークスペースにも利用できる

- ・UR賃貸住宅なら押入れの付いた和室のある物件も豊富。入居時の初期費用や月々の家賃を抑えることができるのもうれしいポイント

くらしのカレッジ編集部は、「くらし」に関するさまざまなヒントをお届けすることを目的に、インテリア、リノベーション、DIY、子育て、イベント情報など、生活を豊かにするアイデアや日常的に楽しめるコンテンツをご紹介しています。

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります