住みたいへやの選び方

水道代の平均額は?世帯人数別・エリア別の費用目安と節水のポイント

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります

家計の見直しを考えたとき、光熱費とあわせて検討したいのが上下水道料金です。生活費に占める割合は決して大きいとはいえませんが、毎日使うものだけに、家族が増えるほど見逃せない金額に。もしかしてわが家は水道代が高いかもと感じていたなら、この機会にしっかり確認してみましょう。ここでは、水道代の平均額について、世帯人数別・エリア別の費用目安を解説します。さらに、今日からできる効果的な節水法も紹介します。家計にやさしい水道の使い方を見つけて、賢く節約しましょう。

水道代の平均額はどのくらい?

全世帯の水道代平均額は1カ月当たり4000円ほど。水道代の内訳は、上水道の料金(基本料金+従量料金)、下水道料金、消費税となっています。

●水道代の計算方法

水道料金は、上水道の料金(基本料金+従量料金)、下水道料金、消費税から成り立っています。

「基本料金」は、水道を契約している限り必ずかかる料金で、水道メーターの口径ごとに金額が決まっています。ある一定量までの水道使用量が含まれているのが一般的です。

「従量料金」は、使用した水の量に応じてかかる料金です。「基本料金」に含まれる水量を超えた分から、使用量に応じて算出されます。使用量が多くなるほど単価が上がっていきます。

「下水道料金」は、上水道の使用水量を汚水排出量と見なして計算されます。下水道のない地域では、請求されません。

基本的に2カ月に一度検針と請求が行われ、支払い方法には、口座引き落としや請求書支払い、クレジットカード払い(一部の水道局)などがあります。

●水道代の計算例

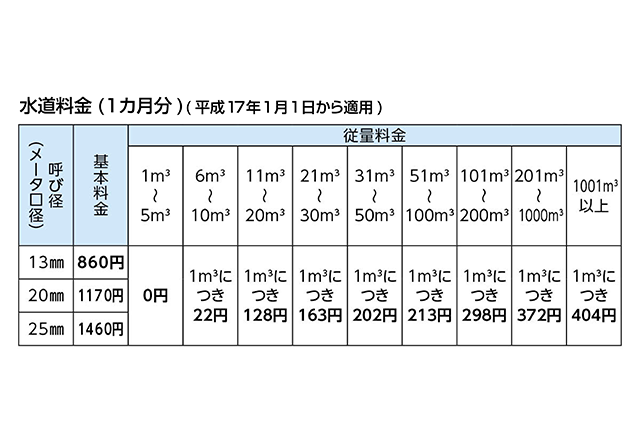

東京都水道局の料金表を例に見てみましょう。

一般家庭では、おおむね13ミリか20ミリの口径を使用していますので、ここでは20ミリとします。

1カ月の水道使用量を10立方メートルとした場合、「基本料金」が1170円、「従量料金」は6~10立方メートルまでは22円/1立方メートルですから110円。

つまり、この月の上水道料金は1280円(+消費税128円)。

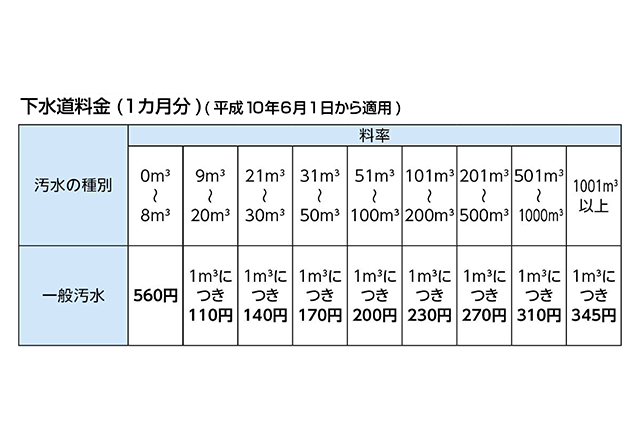

さらに、下水道料金は8立方メートルまでは560円、9~20立方メートルまでは110円/1立方メートルですから、プラス220円で780円(+消費税78円)。

合計で1カ月2060円(+消費税206円)となります。

水道料金は、基本的に2カ月ごとの請求なので、翌月も10立方メートルの使用量だとすると、2060円×2カ月=4120円(+消費税412円)の請求となる計算です。

ちなみに、水道は自治体が管理しているため、電気代やガス代と異なり、地域ごとに料金設定が異なります。

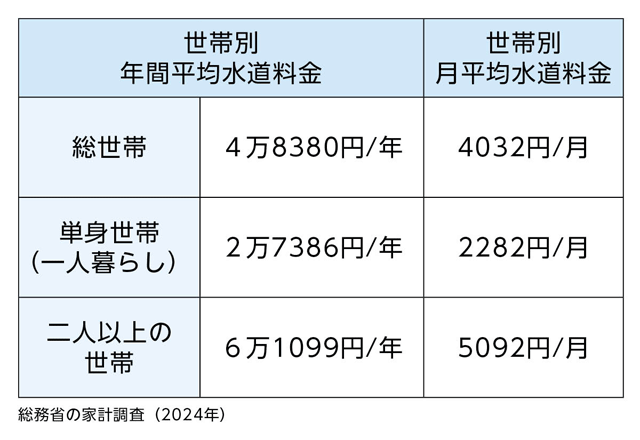

●水道代の平均額(世帯別)

わが家の水道代は多いの? 少ないの? 総務省の家計調査(2024年)によれば、世帯ごとの1カ月当たり水道料金の全国平均は、総世帯平均で4032円。単身世帯では2282円、二人以上の世帯では5092円となっています。

ファミリーの場合、2カ月で1万円程度であれば、平均的な金額といえそうです。

※月平均の数字は年間平均を12で割った数字

- ※家計調査年報(家計収支編)2024年(総務省統計局)

- https://www.stat.go.jp/data/kakei/2024np/index.html

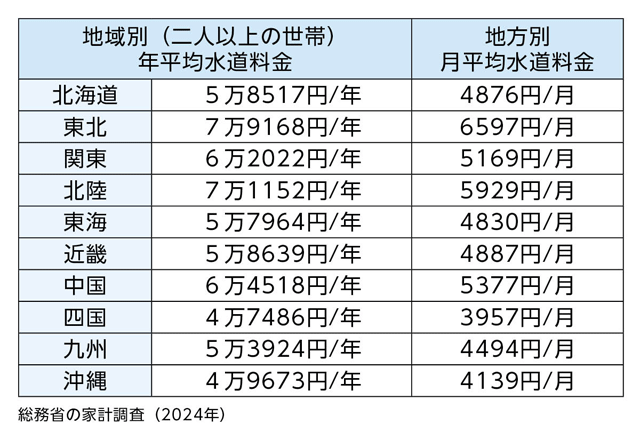

●水道代の平均額(地域別)

一方、地域ごとの平均はどうでしょうか。

同じく総務省の家計調査(2024年)によれば、エリアごとの水道料金の平均は以下の通り。東北や北陸で、金額が高くなる傾向が見られます。

※月平均の数字は年間平均を12で割った数字

- ※家計調査年報(家計収支編)2024年(総務省統計局)

- https://www.stat.go.jp/data/kakei/2024np/index.html

ちなみに、人口や地理的条件、インフラコストなどの影響もあり、基本料金や従量料金などの水道料金は地域ごとに異なりますが、日本水道協会による2021年の調査では、最も水道料金が高かった地域は、北海道夕張市6841円、安かったのは兵庫県赤穂市853円で8倍もの差がありました(日本水道協会 令和3年4月1日 家庭用20立方メートル当たり)。

自分の住んでいるエリアの平均と比べて、わが家の水道料金はいかがですか。

水道代を抑えるポイント

まずは普段の生活の中で、自分の水の使い方の傾向を確認。生活の中で、どれくらいの量の水を使っているのかを数字で見える化をすれば、改善の方向性も明確に。

●水道の利用傾向を把握する

自分が何に水を多く使っているのか? 水道の利用傾向を把握しましょう。どこを改善すれば良いのかが明確になります。

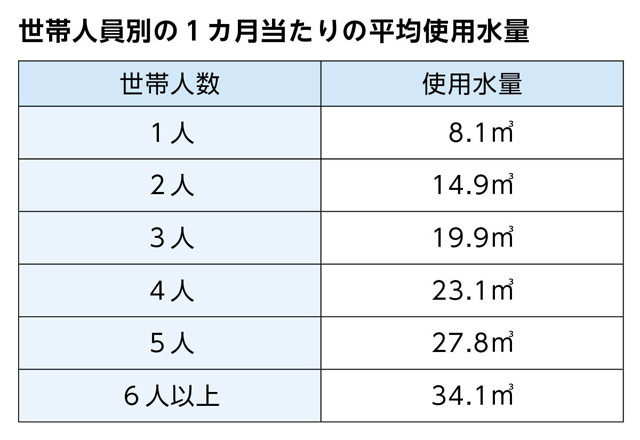

まずは、全体の使用量を見てみましょう。東京都水道局の行った調査では、世帯人員別の1カ月当たり平均使用水量は以下の通り。

三人世帯であれば、19.9立方メートルです。水を使い過ぎていないか、検針票に記されている水道使用量をチェックしましょう。

用途別では、1位がお風呂43%、2位がトイレ20%、3位が洗濯16%、4位が炊事15%、5位が洗面・その他で6%となっています(東京都水道局 令和3年度)。

季節ごとでは、以前は冬場よりも夏場に使用が増える傾向がありましたが、最近ではそれほど差がなくなってきているそう。日ごろの生活の中で節水を心掛けることが、水道代の節約につながる近道です。

- ※東京都水道局 水の上手な使い方

- https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/shiyou/jouzu

●節水コマ(蛇口に取り付ける節水器具)で流量を調整する

普段の生活シーンでどれくらいの水を使っているのか、知っていますか? 例えば、シャワーを3分間使うと約36リットル、食器洗いで5分間流すと約60リットルです。

食器洗いで使う水の量が半分になれば、30リットル×30日で900リットルの節水。1立方メートルは換算すると1000リットルなので、約1立方メートル分の節約ができることになりますね。

そこで、水の流出量を調節する簡単な方法として、ホームセンターなどで購入できる節水コマがあります。一般用蛇口(13ミリの単水栓)に取り付けることで、蛇口の開度によっては最大50%の節水効果があるものも。

●家電を買い替えることも検討する

また、最近では少ない水で洗うことのできる洗濯機や食洗機、節水機能を備えたトイレやシャワーなどの住宅設備もそろっています。

例えば洗濯機。洗濯容量10kgの縦型洗濯機では1回に100リットルほどの水を使いますが、ドラム式洗濯機では70~80リットル。また昔のトイレは、1回の洗浄に10リットル以上の水を使用していましたが、最新のトイレでは3~5リットルです。

現在使用している機種や地域の水道料金、新機種の節水性能にもよりますが、節水分のみを考えて買い替えた場合、設備費が回収できる一般的な目安は、洗濯容量10kg程度の家庭用洗濯機の場合、おおむね7~20年です。水道料が高めで、現行機の使用水量が多い場合のほか、新機種の水量削減が大きいほど短くなります。また、旧式から新型の節水便器へ買い換えた場合、回収期間の目安はおおむね3~12年です。1日に使う回数が多いほど短くなります。古い家電・設備を使い続けるよりも、新しく買い替えた方が、水道代が節約できる可能性があります。

●水漏れに注意

急に水道料金が上がった場合は、水漏れの可能性があります。

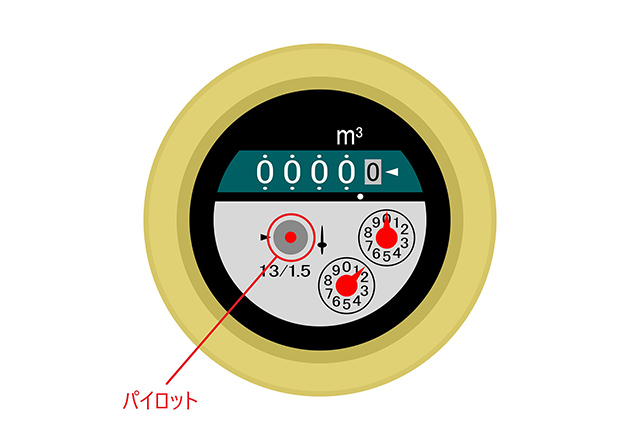

いつもは数千円の料金が、数万円になることもありますので、定期的に水道メーターを確認しておきたいもの。

メーターに付いているパイロットという部品が回転しているときは、水が流れていることを示しています。水道を使っていないのに、パイロットが回転していたら要注意です。

水漏れが疑われる場合、まずは漏水箇所を確認し、止水栓または元栓を閉めて水の供給を止めます。次に漏水箇所に防水テープやタオルを巻くなどして水の拡散を防ぐほか、被害が拡大しないように漏水箇所の下にバケツなどを置き応急処置を施しましょう。持ち家の場合、自分で修理できない場合は速やかに専門業者に依頼します。漏水を放置していると水が流れ続けて水道代が増大することはもちろん、水にぬれて住宅が傷むリスクもあるため早めに対処しましょう。賃貸物件の場合は、応急処置を施した上で大家さんや管理会社に連絡し、指示を仰ぐことが必要です。

【用途別】水道代を下げるコツ

シャワーや水の流しっ放しなど、生活の中で無意識にやっていることから見直しましょう。家事のちょっとした手順の工夫で、かなりの節水効果が見込めます。

●炊事

調理器具や食器を洗うとき、つい流しっ放しにしがちです。流しながら洗うのではなく、まずは洗剤で汚れを落とし、まとめてすすぐよう手順を変えてみましょう。

ただ、実は食器洗いの時間の多くは、洗剤の泡をすすぐことにかかっていて、水もたくさん使っています。なので、例えば「洗剤不要のスポンジ」などの便利グッズを活用すれば、時短につながるだけでなく、すすぐ際に使う水の量も一気に減らせるでしょう。

●洗濯

節水の定番といえば、お風呂の残り湯の再利用です。残り湯はにおいが気になるという人は、すすぎを水道水にしてみましょう。

また少量を小まめに洗濯するより、ある程度まとめて洗うと無駄がありません。すすぎが少なくて済む洗剤を使うのも有効です。

また思い切って、節水型の洗濯機に買い替えるのもおすすめです。

●トイレ

水を流すとき、いつも「大」で流していませんか。トイレでは、「大」と「小」をしっかり使い分けることが節水につながります。何となくしっかり流れない気がしている人も、最近のトイレは高性能ですから大丈夫です。

一人が1日4~5回利用し、家族が増えるほど水の使用量が増える場所なので、上手に節水しましょう。

●お風呂

まずは、シャワーの出しっ放しをやめましょう。髪や体を洗うときは、都度シャワーを止めること。

寒い日にシャワーで体を温めるのではなく、浴槽にお湯をためましょう。15分シャワーを出しっ放しにすると、十分浴槽にお湯がたまる水量になります。

節水シャワーヘッドには、これまでと使用感は変わらず、水量を減らせるものもあります。

水道は節水による節約効果も大。そのほかの支出も考えてみよう

こうした水道代以外にも、光熱費、食費、保険料、通信費、教育費など、家計にはいろいろな支出があります。「わが家の家計の支出が適正なのか?」を把握する上で、今回のように平均額などを知ることは、現状把握の一歩といえるでしょう。

ただ、毎月かかるお金を、「今月はこの費用を抑えよう」など、あれこれ考えながら我慢して節約するのも、なかなか大変なことです。できれば無理なく、家計改善できるのが一番です。

そこで注目すべきなのが、家計の支出に占める割合が大きく、一度見直せば、その後は努力しなくても、減額した効果が続く費用。例えば、家賃などの住居費や自動車関連費です。

実は、それらの負担を軽減しやすい賃貸住宅があることをご存じでしょうか。

UR賃貸住宅で家計が助かるわけ

今住んでいる住居よりも、家賃や自動車関連費を減らしたいと考える人に、検討してほしいのがUR賃貸住宅です。

UR賃貸住宅は、全国に約70万戸あり、都市部に比べると比較的家賃が手ごろな郊外の物件も多く見つかります。しかも以下のように、引っ越し時の初期費用が抑えられたり、所定の条件に該当すれば、家賃がお得になったりするプランもあります。

●家計にやさしい「4つのメリット」

家賃を減らすために引っ越しをするにしても、まとまったお金が必要ですが、UR賃貸住宅の場合、以下の4つの「ナシ」で引っ越しの初期費用、その後の費用を抑えることができます。

- <1>礼金ナシ

- 必要となることが多い礼金が不要なので、引っ越しの初期費用を抑えられます。

- <2>仲介手数料ナシ

- 物件を紹介した不動産会社に払う仲介手数料がなく、さらに初期費用が抑えられます。

- <3>更新料ナシ

- 定期的に行われる契約更新は、面倒な手続きのない自動更新で更新料も不要。長く住み続けるとさらにお得感がアップします。

- <4>保証人ナシ

- 賃貸借契約時に「保証人になってくれる人を探す」といった気苦労がありません。保証会社による保証の必要もなく、保証料もかかりません。

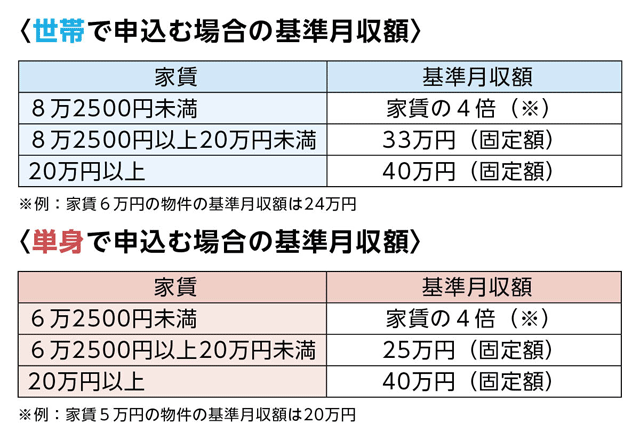

なおUR賃貸住宅の申込み資格には収入要件があります。それが「申込者本人の平均月収額が基準月収額以上であること」で、給与収入や事業所得、不動産所得、雑所得(年金等)など、将来も継続すると認められる収入をもとに、原則として過去1年間の額面収入の合計額を12で割った額を平均月収額としています。入居を希望する物件の家賃の額、入居者が世帯か単身かによって、基準月収額は以下のように異なりますので確認しておきましょう。

●家計にやさしいお得な家賃プラン

また、毎月払う家賃も、子育て中、35歳以下、親と子の二世帯の近居など、所定の条件に当てはまる人は、お得な家賃プランが利用できます。

- <子育て割> 最長9年間、家賃を最大20%サポート

- 新婚世帯は最長3年間、子育て世帯は最長6年間、新婚世帯から子育て世帯へ切り替えた場合に最長9年間、家賃の最大20%(所得に応じた減額となります。上限2万5000円)がサポートされます。対象は結婚5年以内の新婚世帯、または18歳未満の子供がいる世帯。いずれも所得合計が月25.9万円以下の場合となります。

- <そのママ割> 子育て家族を対象としたお得な家賃

- 3年間限定で、お得な家賃で借りられます。対象は妊娠中を含め、現に同居する満18歳未満の子供(孫、甥、姪なども可)を扶養している世帯です。

※3年間の定期借家契約

- <U35割> 35歳以下の方を対象としたお得な家賃

- 3年間限定で、お得な家賃で借りられます。対象は契約者が35歳以下の世帯。学生、単身、夫婦、子育て世帯も対象です。なお配偶者以外の同居者には一定の条件があります。

※3年間の定期借家契約

- <近居割> 5年間で家賃が最大5%減額

- 募集家賃から5年間、5%減額されます。対象となるのは同じUR内、もしくは半径2km以内の別々のURで、親世帯・子世帯の二世帯が近居する場合で、新たに契約した世帯の家賃が減額されます。また、二世帯同時に契約する場合は、両世帯とも減額されます。条件を満たした子育て世帯については、最長5年間、家賃の20%(上限4万円)がサポートされます。ただし、世帯の所得合計が月25.9万円以下で、対象が一部団地となるなどの条件があります。

- <近居割WIDE> UR以外の住宅も対象に

- 募集家賃から5年間、5%減額されます。対象となるのは近居割WIDEエリア内のURとUR以外の住宅です。親世帯・子世帯の二世帯が近居する場合で、新たにUR賃貸住宅を契約した世帯の家賃が減額されます。近居割WIDEは、地域医療福祉拠点化に取り組んでいる物件を中心に導入されています。条件を満たした子育て世帯については、最長5年間、家賃の20%(上限4万円)がサポートされます。ただし、世帯の所得合計が月25.9万円以下で、対象が一部団地となるなどの条件があります。

●敷地内にあるカーシェアリングで自動車関連費を抑える

自動車が必要なときもあるけれど、そんなに頻繁には乗っていない…という人もいるでしょう。それでも毎月の駐車場代に加え、定期的に受ける車検の費用、自動車保険の保険料などを払い、乗ったときはガソリン代も払うため、「なんだかもったいない」と感じるときもあるはず。

しかし、UR賃貸住宅の中には、カーシェアリングサービスを利用できる物件が一部用意されていて、自動車関連費用を抑えることができるのです。

●住んでいる団地の駐車場から24時間365日利用可能

カーシェアリングサービスを導入している団地は全国に点在しており、敷地内にあるカーシェアリング用の駐車スペースに置かれた自動車を利用できます。住んでいる団地内から出発し、戻ってきてからそのまま、敷地内の駐車場に返却できるので便利です。

会員登録後、パソコンやスマートフォンから利用予約をすれば、24時間365日いつでも利用できます。

●必要なのは利用料金だけ。ガソリン代や保険料などは不要

カーシェアリングサービスは、もちろん駐車場代は不要です。また、ガソリン代や保険料は、月額基本料や利用料金に含まれているので、別途払う必要はありません。こうした分かりやすさもカーシェアリングの便利さの一つでしょう。

監修/矢野 きくの

水道代に関するよくある質問(FAQ)

- Q.水道代の全国平均はいくらですか?

- A.総世帯の水道代平均額は1カ月当たり4032円です。※総務省の家計調査(2024年)による

- Q.世帯人数別の1カ月当たりの水道代平均はどのくらいですか?

- A.総務省の家計調査(2024年)によると、単身世帯では2282円、二人以上の世帯では5092円が平均的です。

- Q.地域によって水道代の平均は異なりますか?

- A.水道料は自治体が管理しているため、地域ごとに料金設定が異なります。総務省の家計調査(2024年)によれば、東北や北陸で水道料金が高くなる傾向が見られます。

- Q.水道代の計算方法を教えてください。何で構成されていますか?

- A.水道代の内訳は、上水道の料金(基本料金+従量料金)、下水道料金、消費税となっています。基本料金は契約すると必要となる料金で、従量料金は使用した水の量に応じてかかる料金です。

- Q.水道代を節約するために、すぐにできることは何ですか?

- A.シャワーの出しっ放しをやめる、トイレの「大」と「小」を使い分ける、食器を洗う際に水を流しっ放しにしないなどの工夫が有効です。

- Q.水道代が急に高くなった場合、どのような原因が考えられますか?

- A.まず水漏れの可能性があります。水道を使っていないのに、水道メーターのパイロットが回転していたら水漏れの兆候です。

- Q.節水効果の高い家電や設備はありますか?

- A.少ない水で洗えるドラム式洗濯機や食洗機、節水機能を備えたトイレやシャワーなどがあるので、節水効果の高い家電・設備へ買い替えると、水道代節約につながります。

まずは水道代の現状把握から。仕組みを利用し習慣を見直して節水しよう

- ・水道代の平均額は、総世帯で1カ月当たり4000円ほど。世帯人数によって異なるが、単身世帯は2000円程度、二人以上の世帯では5000円程度

- ・水道代が高く感じたら、節水コマを利用することや、洗濯機、食洗機などの家電の買い替えを検討する。水漏れには要注意

- ・炊事、洗濯、トイレ、お風呂など普段の生活の中での習慣を見直し、節水につながる工夫をしよう

- ・家計を改善するなら、例えば家賃などの住居費や自動車関連費にも注目すべき

- ・UR賃貸住宅は、引っ越し初期費用や家賃、自動車にかかるコストも抑えやすい

くらしのカレッジ編集部は、「くらし」に関するさまざまなヒントをお届けすることを目的に、インテリア、リノベーション、DIY、子育て、イベント情報など、生活を豊かにするアイデアや日常的に楽しめるコンテンツをご紹介しています。

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります