住みたいへやの選び方

引っ越し手続きの順番とやること・必要な手続きチェックリスト

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります

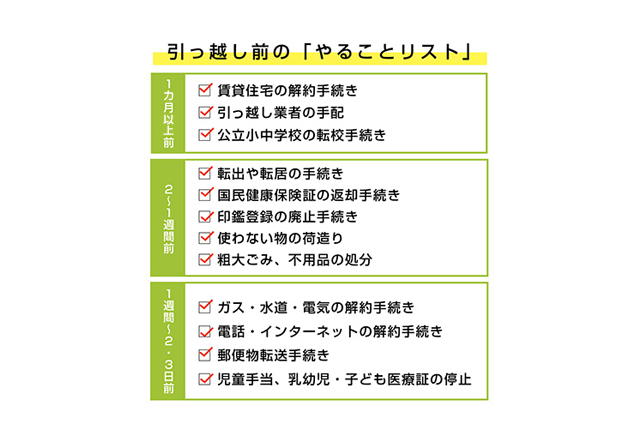

引っ越しをするとなると、荷造りや家財の処分といった作業にばかり目が向きがちですが、ほかにもやらなければならないことは目白押し。例えば電気・ガス・水道といったライフラインをはじめ、「えっ、こんなことも?!」と思うさまざまな手続きが待っています。特に、転入届や転居届、国民健康保険などは、期限が決められているものもありますから注意が必要です。引っ越し前から引っ越し後までの流れを把握して、煩雑になりがちな手続きを、スムーズに効率よく行いましょう。

引っ越しの流れを完全解説!失敗しないための準備と手順

引っ越し時に行うさまざまな手続きを効率よく行うためには一連の流れを理解することが大切です。まずは必要な準備を順序立てて整理してみましょう。

- ●手続きをスムーズに進めるための基本ステップ

暮らしの質を左右する住まいを決める引っ越しは、人生の中でも大掛かりなイベントの一つです。引っ越しの大まかな流れは、

- ① 引っ越し先を探す

- ② 引っ越し先の物件を契約

- ③ 現在居住している物件を解約

- ④ そのほか引っ越し前の手続き

- ⑤ 引っ越し当日

- ⑥ 引っ越し後の手続き

を経て、引っ越しは完了となります。

引っ越し前後に行う必要がある各種手続きには、役所・役場で行う手続きのほか、ライフラインに関するもの、銀行・クレジットカードの手続きなど、さまざまです。手続きの手順やタイミング、必要となる時間などはそれぞれ異なりますが、あらかじめWebサイトなどで調べて、引っ越しの流れを理解していれば、直前でドタバタと焦ることなく準備ができるはず。事前に“引っ越し前”に行うこと、“引っ越し後”に行うことを頭に入れておきましょう。

引っ越しが決まったら行う手続き

スムーズな引っ越しを行うためには事前準備が肝心。やらなければいけないことを整理して、各種手続きや契約内容をあわせて確認しておきましょう。

- ●賃貸住宅の解約手続き

- 賃貸住宅に住んでいる人は、賃貸借契約を解除する手続きが必要です。新居が決まったら、退去日の何日前までに連絡が必要かを、賃貸借契約書などで確認し、旧居の管理会社に連絡して解約手続きを始めましょう。一般的には1カ月前に申し出ることになっていますが、契約で2カ月前や3カ月前になっている場合もあります。また、退去時に大家さんが立ち会うのか、鍵の引き渡し方法、敷金の精算方法なども忘れずに確かめておきましょう。

- ●引っ越し業者の手配

- 引っ越し業者ごとに料金やサービスが異なりますから、複数の会社に見積もりを依頼して比較してみるのがおすすめです。一括見積もりができるインターネットサービスもあるので、利用するのも良いかもしれません。

- 引っ越し業者が決まったら、処分する物と新居に持っていく物を分類しましょう。荷造りの段ボールは、一人の引っ越しに標準で10~20枚必要です。引っ越し後にすぐに使う掃除用具や日用品は、素早く取り出せるよう、一つにまとめておくと便利です。使用頻度の低いものから早め早めに段ボールに詰めていくと直前に慌てなくて済みます。

- ●転出や転居の手続き

- 市区町村の役所窓口に本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)と印鑑が必要な場合は持参し、転出証明書を発行してもらいます。同じ市区町村内の引っ越しの場合は、「転出届」と「転入届」が一緒になった「転居届」になります。

- ●印鑑登録の廃止手続き

- 役所に実印の印鑑登録をしている場合には廃止手続きを行う必要がありますが、同じ市区町村内への引っ越しの場合は政令指定都市内で区外に引っ越す場合を除き、役所へ転居届を提出したタイミングで印鑑登録上の住所も自動的に変更されるため手続きは不要です。

- 現在の居住地と異なる市区町村へ引っ越す場合、不動産取得や自動車登録の予定がある人は、引っ越し先の住所の役所で改めて登録する必要があるため、早めに手続きを済ませておきましょう。

- ●粗大ごみ・不用品の処分

- 引っ越し時に出る粗大ごみや不用品の処分方法は居住地域によりますが、大型家具などの粗大ごみは事前に自治体に申し込む必要がある地域がほとんどです。また、一般的には品目によって処理手数料がかかります。回収を依頼する場合、先々まで予約ができないこともあるため、退去予定日に間に合うよう計画的に進めましょう。自治体によっては回収施設に直接持ち込みできる場合もあるので、事前に調べてみるのもおすすめです。

- 家電を買い替える場合は、新しく購入する店舗に引き取りを依頼するとスムーズ。処分のみの場合は、購入した店舗に問い合わせるか、お住まいの自治体に確認してみましょう。友人や知人に譲るほか、フリマアプリやリサイクルショップなどで売却するのも一つの手です。

- ●ガス・水道・電気の解約手続き

- ガスや水道、電気の解約手続きは、希望する日の1週間前までに連絡するのが理想です。電気、ガス、水道は、電話やインターネットなどでの申し込みで解約手続きができます。解約を伝えるために必要な「お客さま番号」は、主にライフラインの会社からの通知や請求書などに記載されていますから、手元に用意しておきましょう。

- ●電話・インターネットの解約手続き

- 新居のネット環境によって、プロバイダ契約が新規に必要か、現状のものが継続できるかに分かれ、それによって必要な手続きは異なります。旧居での撤去工事や新居での開通工事に時間がかかる場合が多いため、早めに手続きしておきましょう。

- ●郵便物の転送手続き

- 郵便物の転送は、役所での住所変更とは異なる手続きなので注意が必要です。手続きを済ませれば、旧住所宛ての郵便物などが1年間無料で新住所に転送されます。手続きは郵便局の窓口のほか、インターネットからも行えます。

- ●子供の転校手続き

- 子供の転校が必要な場合は、転校手続きをします。公立小中学校の転校の場合、在籍中の学校で「在学証明書」と「教科書給与証明書」を発行してもらいます。

- ●ペットの登録事項変更届

- 自治体ごとに異なりますが他市区町村へ引っ越す場合は、引っ越し前に届け出が必要なことがあります。事前に現在居住している地域の役所か保健所に問い合わせを行い、必要な場合は登録事項変更届を提出。新居の役所で提出するための鑑札と注射済票をもらっておきましょう。

引っ越し当日に行う手続き

引っ越し当日はとても慌ただしいもの。やるべきことの流れをしっかりと理解することはもちろん、事前に時間配分などもシミュレーションして当日を迎えましょう。

- ●旧居の状態確認と引き渡し作業

- 荷物の搬出と掃除が完了したら、旧居の鍵を大家さんや管理会社に返却します。大家さんや管理会社が部屋の中を確認する際には立ち会いが必要な場合もあるので、事前に当日の流れを確認しておくと良いでしょう。

- ●新居での荷ほどき

- 引っ越し業者に荷物を預け、本人や家族はひと足先に新居に移動するのが一般的ですから、賃貸住宅の場合は、事前に新居の鍵を管理会社から受け取っておくとスムーズです。新居で荷物を受け取り、家具や家電などを配置します。

- ●新居でのライフライン(水道・電気・ガス)の開通

- まず、水道や電気が使用できるか確認しましょう。自分で開栓・開始手続きを行う場合は申込書を郵送するか、電話・インターネットなどで行う必要があるので、事前にしっかりと確認しておきましょう。特にガスの開栓は業者の人に来てもらい立ち会いのもと開栓をしてもらう必要があるため、引っ越し当日から2~3週間前には手続きを済ませ、必ずスケジュールを確認しておきましょう。

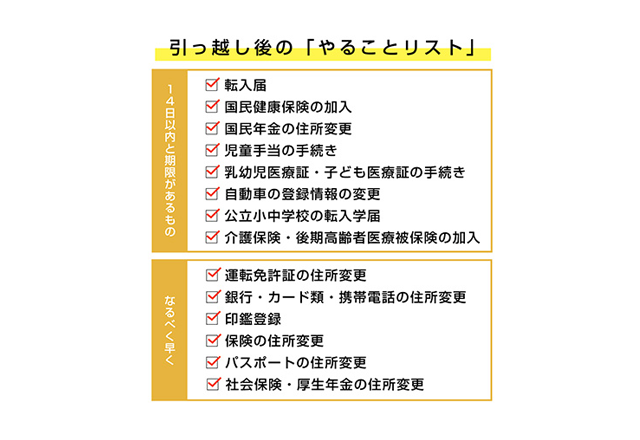

引っ越し後に早めに行うべき手続き

引っ越しの荷ほどき作業が一段落すると、気持ちが緩んでつい後回しになるのが、引っ越し後の手続きです。リストアップして忘れないうちに行いましょう。

- ●転居届・転入届の提出、マイナンバーの住所変更

- 引っ越したら、まずは住民票の住所変更を行いましょう。引っ越し後14日以内に、転出証明書、本人確認書類、印鑑が必要な場合は持参して転居先の市区町村の役所へ行き、転入届を提出します。家族全員分のマイナンバーカードの住所変更手続きも、あわせて済ませましょう。

- ●国民健康保険・国民年金の住所変更

- 他市区町村に引っ越す場合、国民健康保険はいったん資格喪失手続きをして、転入先の役所で引っ越してから14日以内に再度、加入手続きをする必要があります。同一市内での引っ越しの場合は、住所変更のみです。社会保険に加入している場合は、勤務先で登録情報の変更を行います。また、国民年金は、引っ越し先の市区町村の役所・役場で、住所変更の手続きをするだけです。いずれも「転入届」、「転出届」の提出と同時に済ませるのがおすすめです。

- ●印鑑登録

- 印鑑登録は義務付けられているものではありませんが、自動車の購入や売却、不動産取得、会社登記などを行う場合に必要となります。他市区町村へ引っ越した場合は、新しい住所の役所で印鑑登録が必要です。同一市区町村内の場合、政令指定都市内で区外に引っ越す場合以外は、転居届を提出することで印鑑の住所も変更となるため、手続きは不要です。

- ●運転免許証、車庫証明の住所変更

- 自動車などの運転免許証や車庫証明を所有している場合、住所変更手続きが必要です。所轄の警察署で申請しましょう。車庫証明は車庫の配置図などの申請書類が必要です。住所変更をしていないと、罰金または科料に処される可能性があるので、注意しましょう。

- ●自動車などの登録情報の変更

- 所轄の陸運局で、登録情報の変更を行う必要があります。車庫証明、車検証、住民票、自動車などを持参しましょう。

- ●子供の転校手続き

- 引っ越し前に役所で転入学通知書を発行してもらい、転入前の学校から発行された在学証明書・教科書給与証明書とともに、転校先の学校へ提出します。また、他市区町村へ引っ越す場合、役所で児童手当の認定申請をする必要があります。

- ●ペットの登録事項変更届

- ペットを飼っている人は転入から30日以内に登録住所の変更を行う必要があり、転居先の役所や保健所に、登録事項変更届と転居前の役所で発行してもらった鑑札、注射済票を提出します。オンラインで変更できる自治体もあるので、事前に調べておくと便利です。

- ●銀行口座、クレジットカードなどの住所変更

- 使用している銀行の窓口や専用のウェブページで、登録住所を変更します。クレジットカードやメンバーズカードの住所変更も忘れずに行いましょう。

- ●オンラインサービスや通販の住所変更

- 間違って旧居に商品が届いてしまわないよう、定期的に利用しているオンラインサービスや通販の住所変更は忘れずに行いましょう。

- ●旧居の敷金の精算と未払い費用の確認

- 退去後、大家さんや管理会社が部屋の使用状態を確認し、敷金の返還について通知します。未払い家賃などがある場合は合わせて精算となるため、精算内容を確認し、返金額や返金される口座を確認しておきましょう。

引っ越し手続きが驚くほどスムーズに!必須ポイントと成功のコツ

引っ越しするとなると、あれこれと手続きに追われて混乱しがちです。スムーズに済ませるために、リストアップとスケジュール管理をしっかり行いましょう。

- ●住民票は多めに発行しておこう

- 運転免許証や各種手続きなどで、住民票の提出が必要になるケースが多くあります。返却されないこともあるので、転入届と一緒に複数枚発行しておくと、その都度発行してもらう手間がなくて便利です。

- ●引っ越し手続きのリストを作ろう

- 引っ越しに必要な手続きを、一覧にしておくと漏れを回避できます。インターネットなどで入手できるチェックリストを参考に、自分にとって必要な手続きの一覧を作りましょう。手続きには申請期限が設けられている場合があるので、あわせて明記しておきます。

- ●引っ越しのスケジュールを立てよう

- 引っ越し後に必要な手続きをいつまでに、何をすれば良いか、引っ越し後のスケジュールを立てて、見える場所に貼っておきましょう。リストを「1カ月以内にやること」、「2~3週間以内にやること」、「1週間以内にやること」などに分け、週ごとに終わらせておく作業を書き出します。作業に期限を設けることで、モチベーションが高まります。また、物件や管理会社によっては、引っ越し会社や引っ越し日時の指定がある場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

引っ越し時の負担を軽減!賃貸で選ぶべきUR賃貸住宅の魅力

引っ越しは、たくさんの手続きとお金が必要です。新居の初期費用、旧居の退去費用、引っ越し作業費用など、手続きにかかる手間とお金が少しでも軽減できるとうれしいですね。

- ●退去を知らせるのは14日以上前でOK!

- 引っ越しをする際、通常は1カ月以上前までに管理会社に退去通知をする必要があります。ところが急な転勤や事情により、すぐに引っ越さなければならない場合は、通知をした退去日までの家賃は無駄になってしまいます。UR賃貸住宅では、最短で14日以上前までに解除届を提出すれば良いので、比較的短期間での退去が可能。急な引っ越しになっても手続きがスムーズで、余分な家賃の支払いを抑えやすくなります。

- ●手続きも楽で敷金も引き継げる、お得な住み替え制度

- UR賃貸住宅からUR賃貸住宅への引っ越しで、現在の家賃よりも低い、または同額の家賃の住宅に引っ越す場合は、収入要件を確認する書類の提出が省略されます。また、最初に支払った敷金から修理費負担額などを控除した残額を、新しい住まいの敷金に引き継ぐことが可能。住み替え時の手間と初期費用を軽減できます。

- ●保証人(保証会社)、礼金、仲介手数料、更新料も不要!

- 引っ越し時は、「保証人をどうするか」で頭を悩ます人も多いのではないでしょうか。UR賃貸住宅なら、保証人も家賃保証会社も必要ありません。なので、保証人を頼む際の気苦労や、保証会社への保証料も必要なく、手続きやお金の面でうれしいポイントがたくさんあります。また、礼金や仲介手数料もかからないので、一般的な相場と比べて初期費用で家賃2~3カ月分のお金が節約できます。さらに、住んでからのうれしいポイントとしては、更新料も不要です。

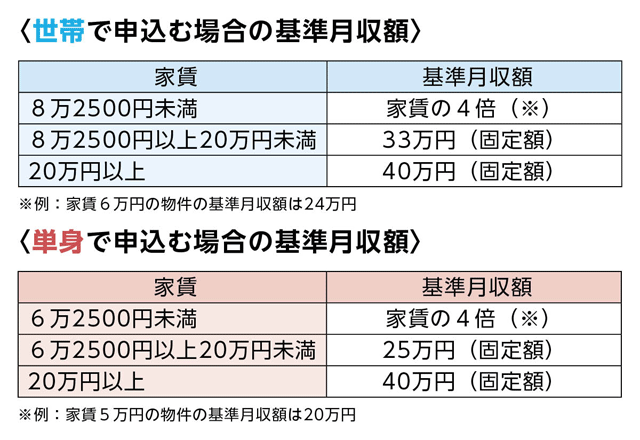

なおUR賃貸住宅の申込み資格には収入要件があります。それが「申込者本人の平均月収額が基準月収額以上であること」で、給与収入や事業所得、不動産所得、雑所得(年金等)など、将来も継続すると認められる収入をもとに、原則として過去1年間の額面収入の合計額を12で割った額を平均月収額としています。入居を希望する物件の家賃の額、入居者が世帯か単身かによって、基準月収額は以下のように異なりますので確認しておきましょう。

●まだまだある、UR賃貸住宅のお得な家賃制度プラン

- <子育て割> 最長9年間、家賃を最大20%サポート

- 新婚世帯は最長3年間、子育て世帯は最長6年間、新婚世帯から子育て世帯へ切り替えた場合に最長9年間、家賃の最大20%(所得に応じた減額となります。上限2万5000円)がサポートされます。対象は結婚5年以内の新婚世帯、または18歳未満の子供がいる世帯。いずれも所得合計が月25.9万円以下の場合となります。

- <そのママ割> 子育て家族を対象としたお得な家賃

- 3年間限定で、お得な家賃で借りられます。対象は妊娠中を含め、現に同居する満18歳未満の子供(孫、甥、姪なども可)を扶養している世帯です。

※3年間の定期借家契約

- <U35割> 35歳以下の方を対象としたお得な家賃

- 3年間限定で、お得な家賃で借りられます。対象は契約者が35歳以下の世帯。学生、単身、夫婦、子育て世帯も対象です。なお配偶者以外の同居者には一定の条件があります。

※3年間の定期借家契約

- <近居割> 5年間で家賃が最大5%減額

- 募集家賃から5年間、5%減額されます。対象となるのは同じUR内、もしくは半径2km以内の別々のURで、親世帯・子世帯の二世帯が近居する場合で、新たに契約した世帯の家賃が減額されます。また、二世帯同時に契約する場合は、両世帯とも減額されます。条件を満たした子育て世帯については、最長5年間、家賃の20%(上限4万円)がサポートされます。ただし、世帯の所得合計が月25.9万円以下で、対象が一部団地となるなどの条件があります。

引っ越しの手続きを理解してスムーズに住み替え。UR賃貸住宅を賢く活用

現在、煩雑な引っ越し手続きを一度に済ませられる、「引っ越しワンストップサービス」が国によって推進されています。実現すれば、行政機関への各種届け出や、電気・ガス・水道の変更手続き、銀行口座や保険の登録住所変更手続きなどが、オンラインで一括申請できます。まだ計画の段階ですが、大きな期待が寄せられています。とはいえ、今の段階では、引っ越しの前後にはさまざまな手続きが必要。住所変更に関わる手続きには、引っ越し前にできるものもあるので、新居の契約後は早めに済ませることがポイントです。そのためにも、初期費用や入居後の手続きにかかる費用に加えて、保証人不要などの住み替え時の負担も軽くなるUR賃貸住宅をうまく活用して、スムーズでお得な住み替えを実現しましょう。

監修/加藤 哲哉

引っ越しの前後はやることが多いため、漏れなく効率的に対応!

- ・引っ越しは実際の作業だけでなく、電気・水道・ガスから、健康保険の手続きなど、住所変更に伴うさまざまな諸手続きが必要になる

- ・手続きの中には、期限が決まっているものもあり、リストを作成して漏れのないように注意が必要

- ・UR賃貸住宅なら、退去は14日以上前の申告でOK!

- ・UR間で引っ越す場合は、所定の要件を満たせば敷金の引き継ぎや書類の省略が可能な住み替え制度がある!

くらしのカレッジ編集部は、「くらし」に関するさまざまなヒントをお届けすることを目的に、インテリア、リノベーション、DIY、子育て、イベント情報など、生活を豊かにするアイデアや日常的に楽しめるコンテンツをご紹介しています。

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります