住みたいへやの選び方

団地に住むには?一人暮らしもできる?入居条件と注意したいポイントを解説

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります

団地なら、部屋数が多い間取りで、緑地や公園がある住環境の良い物件でも、立地や築年数によっては家賃負担を抑えて暮らせるかもしれません。家族世帯向けのイメージがある団地ですが、一人暮らしで入居したいと考える人も少なくないでしょう。ここでは、地方自治体などの公的機関が管理・運営する団地の種類や、それぞれの入居資格、また申込方法などの注意事項についても解説。ぜひ希望の条件に合った物件を見つけてください。

団地ってどんな住まい?その魅力は?

公営住宅(県営・市営住宅など)、UR賃貸住宅(旧公団住宅)、公社賃貸住宅(公社住宅)の三つを団地と呼ぶのが一般的です。その特徴や人気の理由を探ってみましょう。

●団地とは

「団地」という言葉の本来の意味は、単一機能が集積した土地のこと。工業団地や流通団地などもありますが、「住宅団地」を省略して団地と呼ぶようになったようです。「同一敷地内に二棟以上」、「50戸以上の住戸」といった定義があり、複数の住棟が計画的に配置され、道路や公園、さらには商業店舗や教育施設などと一緒に整備されたケースもあります。団地は日本の経済成長期に大都市周辺で住宅不足が深刻化したことから建設が始まりました。

中堅所得者・勤労者向けを「UR賃貸住宅(旧公団住宅)」と「公社賃貸住宅(公社住宅)」が担い、住宅に困窮している方などを対象に「公営住宅(県営・市営住宅など)」が整備されてきました。対象とする入居者に違いがあり、管理・運営主体が異なるなど、それぞれ特徴があります。賃貸住宅としての概要を簡単に整理してみましょう。

- ・公営住宅

- 公営住宅法に基づき地方自治体が整備した“住宅に困っている”、“所得が定められた基準内の人向け”の賃貸住宅が「公営住宅」です。立地条件、規模、建設時からの経過年数などに応じ、近辺にある同種の民間賃貸住宅の家賃以下とすることが定められています。入居予定者全員の合計年間所得が基準内であることが、申し込みの前提となります。家賃が低いこともあり、人気物件では募集戸数に対する応募倍率が高くなる傾向があります。

- ・UR賃貸住宅

- 国土交通省所管の独立行政法人都市再生機構(UR)が管理しているのが「UR賃貸住宅」です。前身となる日本住宅公団の設立は1955年で「公団住宅」として長く親しまれてきました。全国に約70万戸もの物件があり、さまざまな間取りタイプがそろっています。礼金・仲介手数料・更新料・保証人がすべて不要で、一定額以上の月収があるなどの条件を満たしていれば入居が可能です。一般的な入居審査はなく、原則先着順募集となります。

- ・公社賃貸住宅

- 都道府県や政令指定都市などの地方自治体により設立された住宅供給公社(略称:JKK)が管理するのが「公社賃貸住宅(公社住宅)」です。全国に約14万戸あり、UR賃貸住宅と同様に礼金や仲介手数料、更新料が不要ですが、連帯保証人または保証会社の利用が必要となります。申し込みには抽選と先着順があります。家賃は住宅の規模や立地状況によって異なり、定期的に見直しが行われるようです。

●団地の魅力

広い敷地で建物同士の間隔が十分に確保された、ゆったりとした敷地設計が採用された団地も少なくありません。建物と建物の距離感が保たれていることで、住戸同士のプライバシーも守られやすいといえるでしょう。方角が南向きに建てられている団地が多いため、室内に太陽の光を取り込みやすく、バルコニーの日当たりが良ければ洗濯物が乾くのも早くなります。建物同士が離れて立っていることで、風通しが良いのもメリットです。

公園や芝生の広場、子供が遊べるプレイロットなどを併設しているケースも珍しくありません。子育てファミリー同士で子供を一緒に遊ばせたり、高齢者が散歩や、日なたぼっこを楽しんだりと、住民同士の交流スペースにもなっています。団地の自治会で、地域のお祭りや盆踊り大会、餅つきなどのイベントを企画・運営しているところもあるようです。世代を超えたゆるやかなコミュニティがあるのも団地の特長でしょう。

大規模な団地には、敷地内にスーパーマーケットや商店、郵便局、飲食店など多彩な店舗がそろっているところもあります。定期的にキッチンカーが訪れる団地もあるようです。周辺に保育園や幼稚園、学校、病院、コンビニエンスストアなどの施設がある場合も多く、生活利便性の高い環境が整っているのも団地の魅力です。通勤や通学で利用する主要な電車の駅に向けてバス路線が整備され、交通面でも快適に暮らせる団地が多いでしょう。

団地に住むにはどんな条件が必要?

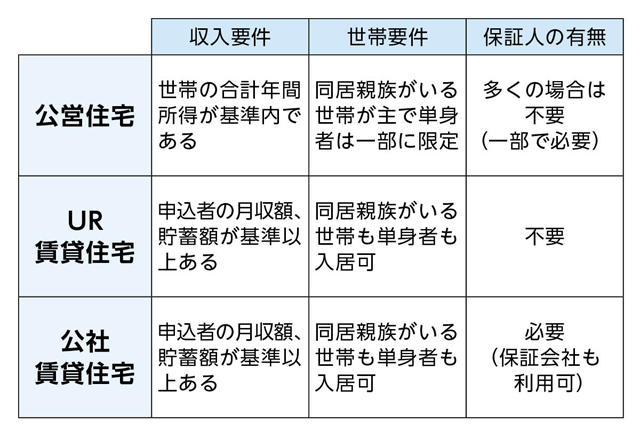

前述の通り、3種類ある団地には対象となる入居者が想定されていて、それぞれ入居資格が決められています。同居家族の構成や、世帯の総収入額などがポイントになります。

●市営、都営など公営住宅の入居条件

都道府県や市区町村が整備する“住宅に困っている”、“所得が定められた基準内の人向け”の「公営住宅」には、「都営・道営・府営・県営住宅」と「市営・区営・町営・村営住宅」があります。各地域の住民を対象とし、住宅使用料(家賃)の基準はほぼ同じです。入居資格や手続きには異なる部分もありますが、入居予定者全員の合計年間所得が基準内であることや、同居する親族がいることなどが共通の条件になっています。

なお、単身での入居については、高齢である場合や、身体障害者、生活保護受給者など、居住の安定を図る必要性が認められたケースに限定されています。以上のような条件がありますので、公営住宅に申し込みの際は、所得を明らかにする書類や、同居親族が記載された住民票などの書類、住宅に困窮していることを証明する書類が必要になります。

公営住宅に入居する際の保証人については、2018年の国土交通省の通知により、政令指定都市を中心に“保証人廃止”の動きが広がっています。ただし、まだ一部の自治体では保証人を求められることがあるため、手続きの際は注意しましょう。ちなみに、公営住宅の入居条件は、改良住宅(老朽住宅の建て替えなど住宅地区改良事業による住宅)の空室について入居者を募集する場合も同様に適用されているようです。

※2025年2月時点の情報をもとに記載しています。

●UR賃貸住宅、公社賃貸住宅の入居条件

独立行政法人都市再生機構(UR)が管理する「UR賃貸住宅」と、地方自治体が設立した住宅供給公社が管理する「公社賃貸住宅(公社住宅)」。この二つについては公営住宅と異なり、近隣の似たタイプの民間賃貸住宅に準じた“市場家賃”とすることが法律で定められています。中堅所得者・勤労者を対象とし、基準額以上の月収があること、または基準額以上の貯蓄があることが入居の条件となっています。

例えば、UR賃貸住宅では、世帯で家賃8万2500円未満の物件に入居の場合や、単身で家賃6万2500円未満の物件に入居の場合は、家賃の4倍以上の月収が条件となります。また、東京都が設立したJKK東京(東京都住宅供給公社)の公社賃貸住宅では、世帯で家賃9万円未満の物件に入居の場合や、単身で家賃6万円未満の物件に入居の場合は、家賃の4倍以上の月収が条件となります。いずれも収入を証明する書類の提出が求められます。

公営住宅との大きな違いといえるのが、UR賃貸住宅と公社賃貸住宅では、「単身者」の入居が広く認められていること。こちらについては次のパートで詳しく解説します。前述の通り、UR賃貸住宅と公社賃貸住宅は契約時の初期費用を抑えることができ、礼金・仲介手数料・更新料が不要な点などが共通しています。ただし、公社賃貸住宅では連帯保証人が必須となります(保証会社の利用も可能です)。

※2025年2月時点の情報をもとに記載しています。

- ・UR賃貸住宅の入居資格

- 1 申込者本人の平均月収額が基準月収額以上ある方

- 2 日本国籍の方、またはURが定める資格を持つ外国籍の方で、継続して自ら居住するための住宅を必要とする方

- 3 単身者もしくは現に同居し、または同居しようとする親族のある方

- 4 申込者本人を含めた同居世帯全員が、URが定める入居開始可能日から1カ月以内に入居でき、物件内で円満な共同生活を営むことができる方

- 5 申込者本人を含めた同居世帯全員が暴力団員などではない方

一人暮らしで団地に住むことは可能?

公営住宅と違って、UR賃貸住宅と公社賃貸住宅では、広く単身者の入居を認めています。収入のない学生でも一人暮らしができるよう、入居の制度が整えられています。

●UR賃貸住宅と公社賃貸住宅は可能!公営住宅は条件次第

お伝えした通り、公営住宅で単身者が入居できるケースには条件があり、「60歳以上」、「所定の条件にあてはまる障害者」、「生活保護受給者」などに限定されています。しかし、UR賃貸住宅と公社賃貸住宅では、多くの物件で年齢などの制限もなく、成人であれば単身者の入居を広く受け付けています(下記別表参照)。

学生の一人暮らしも可能です。UR賃貸住宅は満18歳以上なら学生本人の収入が基準額に満たなくても、収入額や貯蓄額の基準を満たす扶養等親族が、家賃などの支払いについて連帯して履行の責を負うことで入居できます。公社賃貸住宅は地域によって異なり、入居できる間取りが一部制限されることもありますが、学生本人の収入が基準に満たなくても、収入基準を満たす連帯保証人(3親等内の親族)がいる場合などは入居できるようです。

UR賃貸住宅には35歳以下なら学生も対象となる、お得な家賃で借りられるプランも用意されていますので、利用できると良いかもしれません。ちなみに、一人暮らしだとペットを飼いたくなるかもしれませんが、UR賃貸住宅と公社賃貸住宅では、小鳥および魚類以外のペット飼育は禁止されています。UR賃貸住宅には一定の条件で犬や猫を飼える物件もありますが、一部に限られていますので注意しましょう。

※2025年2月時点の情報をもとに記載しています。

団地に住む前に確認すべきポイント

公営住宅、UR賃貸住宅、公社賃貸住宅では、入居手続きに異なる部分があります。実際にはどんな流れになっているのか、ここでは知っておきたい注意点をまとめました。

●入居時の条件と手続き

公営住宅は募集の年間スケジュールが決まっているため、どの時期にどんな募集があるか、事前に把握する必要があります。また、募集期間中に希望する物件を選んで申し込みを完了しなければなりません。ちなみに、都営住宅の2024年(令和6年)11月入居者募集「抽せん方式」での平均倍率は8.4倍もあり、落選した場合に住まいをどうするかも、考えておいた方が良いでしょう。

東京都は、都営住宅の募集や入居管理業務などについて、JKK東京(東京都住宅供給公社)を指定管理者にしていますので、申し込みの受付窓口はJKK東京になります。JKK東京は都営住宅とは別に、公社賃貸住宅も管理していますので、申し込みの際に間違えないようにしましょう。他県の住宅供給公社でも、その地域の公営住宅の窓口になっていることがあるので注意してください。

都営住宅の場合は、オンラインまたは必要書類を記入して郵送で申し込みが可能です。入居資格や募集住宅の一覧表が記載された「募集案内」や「申込書」を確認してから、手続きを進めます。配布期間中は、JKK東京のホームページからダウンロードできるほか、配布期間中の土曜・日曜を除き、都庁・区役所・市役所・町村役場・JKK東京本社や各窓口センターでも配布されており、無料で受け取ることができます。

申し込み時に証明書類を添付する必要はありませんが、公的機関から交付される書類は入手に時間がかかることもあるので、当選後に慌てないよう早めに取得しておくと安心です。抽選時に優遇を受ける場合や、ポイントでの審査を受ける場合など、どの募集に応募するかによって必要な書類は変わりますので、事前に確認しておきます。また、証明書類は「発行日から3カ月以内」など有効期間が決まっているため気を付けましょう。

<必要書類の例/都営住宅の場合> 住民票、戸籍全部事項証明書、外国人の場合は大使館の証明書、パートナーシップに関する制度による証明書、住民税課税証明書、勤務先の証明書、確定申告書、年金振込額通知書、以前の住まいの賃貸借契約書、家賃の支払いを確認できるもの、土地・建物の登記事項証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、生活保護受給証明書、など。

入居資格審査を経て入居が認定されたら、入居予定の号棟・部屋番号、下見ができる期間などの通知が届きます。入居手続きの説明資料を確認して、必要書類を期日までに送付し、保証金を支払います。使用許可日が近づいたら鍵を受け取り、引っ越しとなります。このように公営住宅は手続きがやや複雑ですが、UR賃貸住宅は原則先着順募集となり、公社賃貸住宅も抽選が行われるのは一部のため、手続きはよりシンプルになります。

UR賃貸住宅の場合は、まずエリアや沿線、間取りや家賃などの条件からホームページで検索します。候補の部屋が見つかったら必要に応じて内覧を行い、仮申込の手続きをします。仮申込の翌日から1週間以内に、入居者全員の住民票の写しや、収入を証明する書類などと一緒に本申込の書類を提出します。その後、賃貸借契約書、敷金、入居月の日割り家賃と共益費、実印および印鑑登録証明書、本人確認書類などを用意して契約を完了。入居開始可能日以降に鍵を受け取り入居となります。

JKK東京の公社賃貸住宅の場合は、ホームページで検索して希望の物件を見つけたら、ユーザー登録をしてそのまま申し込みを行います。提携不動産会社や近隣のJKK東京の事務所、事前に手続きをすれば電話での申し込みも可能です。送付された書類に記入し、入居資格審査に必要な、月収を証明する書類、申込者本人の印鑑登録証明書、世帯全員分の住民票などと一緒に返送します。敷金など初期費用を契約日までに支払い、公社住宅募集センターで契約手続きをして、鍵を受け取り入居となります。

●団地の状態や周辺環境など

物件選びの内覧では確認したい点がいろいろあります。室内の実際の間取りや水まわりなどの設備、エレベーターや共用部の管理状態、築年数に応じたメンテナンスがされているか、ネット通信環境、勤務先や学校への交通アクセスなどさまざま。団地独自の使用規則やルールがないかも知っておきたいポイントです。できるだけ現地に行き、部屋や建物だけでなく周辺環境についても確かめるようにしましょう。

最寄り駅やバス停からの経路を、実際に歩いて確認することも大切です。途中に急な坂道があったり、交通量の多い道路なのに歩道がなかったり、気になることが見つかるかもしれません。スーパーマーケットや商店街、コンビニエンスストアが近くにあるかもチェックしましょう。小さい子供がいる場合は、幼稚園や保育園、小学校などの施設はもちろん、薬局や病院の場所も調べておくと安心です。

※2025年2月時点の情報をもとに記載しています。

一人暮らしも子育て世帯もお得で暮らしやすいUR賃貸住宅

契約時の初期費用を大幅に節約でき、保証人が必要なく、一人暮らしでも入居しやすいのがUR賃貸住宅。多様な間取りの物件が豊富にあり、暮らしに合った住まいを選べます。

独立行政法人都市再生機構(UR)が管理するUR賃貸住宅は全国に約70万戸。都市部の高層型住宅から、自然が豊かな郊外に広がる集合住宅まで、比較的ゆとりのある多彩なタイプの部屋がそろっていて、収納スペースもしっかり確保されています。一人暮らしに人気の1Rや1DKから、二人暮らしにぴったりな2DKや1LDK、さらにファミリータイプの2LDKや3DK、3LDKなど、暮らしに合わせて希望する住まいを見つけやすいといえるでしょう。

また、建物のほとんどが鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造で建てられ、築年数が経過しているレトロな佇まいの物件でも、適切な管理や計画的な修繕が行われています。耐震対応工事が進められているほか、建て替えやリノベーションが行われている物件もあり、安心して快適に暮らせるのが特長の一つとなっています。

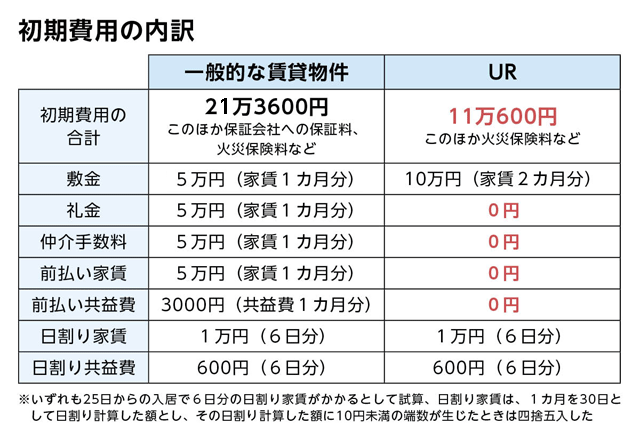

●礼金、仲介手数料、更新料なし!保証人も不要

UR賃貸住宅は、礼金・仲介手数料・更新料・保証人がすべて不要です。契約時に必要なお金は、敷金(月額家賃の2カ月分)と、入居月(入居開始可能日から当月末まで)の日割り家賃、日割り共益費のみ。そのため入居時の初期費用を大幅に抑えることができます。また、保証人が不要なので、保証人になる人を探す苦労もなく、保証会社に払う保証料も必要ありません。

例えば、「家賃5万円/共益費3000円」の部屋を借りたケースで、初期費用を一般的な民間賃貸住宅とUR賃貸住宅で比較すると下記の表のようになります。一般的な民間賃貸住宅の初期費用が、21万3600円(このほか保証会社への保証料、火災保険料などが必要)になるのに対して、UR賃貸住宅の初期費用は、11万600円(火災保険加入は任意)となり、半分程度に抑えることができます。

将来の更新時に、更新料が不要なだけでなく、自動更新で手続きも不要なのでスムーズにそのまま住み続けることが可能です。もし、UR賃貸住宅からUR賃貸住宅へ引っ越すことになった場合、一定の要件を満たせば、それまでの住まいの敷金から退去時の修繕費用などを差し引いた金額を、新居の敷金に充てることができる「敷金引き継ぎ制度」があり、不要な手間が発生しません。

後述する「お得な家賃プラン」を利用できれば家賃の節約も可能です。さまざまなプランが複数用意されていますので、条件を満たしている場合は、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

●一人暮らしも子育て世帯もお得に!UR賃貸住宅のお得な家賃プラン

- <URライト(定期借家)>

- 契約期間を入居開始可能日から3年(※)とし、契約の更新はありませんが、その代わり月々の家賃を通常よりも抑えることができます(契約期間が3年を超える場合は、一部を除き通常家賃と同額です)。

※契約期間は物件によって異なります

- <U35割>

- 3年間限定で、お得な家賃で借りられます。対象は契約者が35歳以下の世帯。学生、単身、夫婦、子育て世帯も対象です。なお配偶者以外の同居者には一定の条件があります。

※3年間の定期借家契約

- <そのママ割>

- 3年間限定で、お得な家賃で借りられます。対象は妊娠中を含め、現に同居する満18歳未満の子供(孫、甥、姪なども可)を扶養し、同居している世帯です。

※3年間の定期借家契約

- <子育て割>

- 新婚世帯は最長3年間、子育て世帯は最長6年間、新婚世帯から子育て世帯へ切り替えた場合に最長9年間、家賃の最大20%(所得に応じた減額となります。上限2万5000円)がサポートされます。対象は結婚5年以内の新婚世帯、または18歳未満の子供を扶養し、同居している世帯。いずれも所得合計が月25.9万円以下の場合となります。

●老後の賃貸暮らしにもおすすめ

一般的な物件でもシニア世代が暮らしやすいUR賃貸住宅ですが、さらに安全・安心な住み心地を高めた、五つのタイプの高齢者向け賃貸住宅を用意しています。

- ・高齢者向け優良賃貸住宅

- 物件の一部の部屋(主に1階)について高齢者が使いやすいように床の段差をほとんどなくして要所に手すりが備えられ、緊急連絡用ボタンが設置されています。所得が一定以下の場合は、家賃負担の軽減措置を受けられる場合があります。

- ・高齢者等向け特別設備改善住宅

- 高齢者や障がい者のために浴室など水まわりの段差が緩和され、緊急連絡用ボタンが設置されています。

- ・健康寿命サポート住宅

- 室内の段差をなくして要所に手すりを設置するなど、入居者の転倒防止に配慮するだけでなく、散歩したくなるような屋外空間や社会参画の機会等により外出したくなる環境を備えています。

- ・シルバー住宅

- 生活援助員が入居者の生活を支援するとともに、一部の住居には緊急通報装置などのセキュリティーシステムを導入しています。

※東京都、大阪府の一部の物件のみ

- ・シニア賃貸住宅(ボナージュ)

- 高齢者が安全に暮らせるように仕様と設備を整え、生活を支援するサービスも充実。生命保険会社や信託銀行などと提携し、終身年金保険からの年金を家賃の支払いに充てる制度も用意されています。

※横浜市または千葉市の一部の物件のみ

- <こちらの記事も>

- 老後の一人暮らしに必要な生活費はいくら?無理のない備え方を紹介

- サービス付き高齢者向け住宅とは?老人ホームとの違い・費用相場・入居条件・サービス内容などを解説

- 地域包括支援センターとは?役割と活用法、利用対象を解説

●親世帯・子世帯の近居でさらにお得に

お得な家賃プランの中には、親世帯と子世帯が近くに住む場合に適用されるプランもあります。条件を満たしている場合は、こちらも活用してみてはいかがでしょうか。

- <近居割>

- 募集家賃から5年間、5%減額されます。対象となるのは同じUR内、もしくは半径2km以内の別々のURで、親世帯・子世帯の二世帯が近居する場合で、新たに契約した世帯の家賃が減額されます。また、二世帯同時に契約する場合は、両世帯とも減額されます。条件を満たした子育て世帯については、最長5年間、家賃の20%(上限4万円)がサポートされます。ただし、世帯の所得合計が月25.9万円以下で、対象が一部団地となるなどの条件があります。

- <近居割WIDE>

- 募集家賃から5年間、5%減額されます。対象となるのは近居割WIDEエリア内のURとUR以外の住宅です。親世帯・子世帯の二世帯が近居する場合で、新たにUR賃貸住宅を契約した世帯の家賃が減額されます。近居割WIDEは、地域医療福祉拠点化に取り組んでいる物件を中心に導入されています。条件を満たした子育て世帯については、最長5年間、家賃の20%(上限4万円)がサポートされます。ただし、世帯の所得合計が月25.9万円以下で、対象が一部団地となるなどの条件があります。

UR賃貸住宅なら、多様な間取り、立地環境の物件が豊富

何となく似たイメージで理解されがちな、公営住宅、UR賃貸住宅、公社賃貸住宅。しかし、家賃を低く抑えることができる公営住宅は“住宅に困っている”、“所得が定められた基準内の人向け”です。そのため、入居予定者全員の合計年間所得が基準内などの規定があり、抽選などの手続きも必要です。また、親族で暮らすのが基本で、単身での入居については一部のケースに限定されています。

それに対して、UR賃貸住宅の場合は原則先着順募集となり、入居の手続きは比較的シンプルです。基準額以上の月収があること、または基準額以上の貯蓄があることなどの入居資格をクリアできれば、一人暮らしも可能です。また、学生で収入額が基準に満たなくても、扶養する親族の収入額や貯蓄額が基準を満たしていれば入居できる制度が、UR賃貸住宅にはあります。

UR賃貸住宅なら、契約時に礼金・仲介手数料などが不要で、初期費用を大幅に節約でき、保証人も必要ありません。さまざまなタイプのお得な家賃プランも用意されていて、月々の家賃を抑えて暮らすことも可能です。UR賃貸住宅のホームページから、エリア、家賃、間取り、築年数など希望の条件を入力することで、簡単に物件の検索ができます。ぜひ気軽に試してみることをおすすめします。

監修/加藤 哲哉

保証人が必要ないUR賃貸住宅は、一人暮らしでも入居しやすい!

- ・公営住宅には、所得基準などの入居資格があり、誰でも応募できるわけではない。抽選などの手続きが必要

- ・保証人が必要なく、入居要件を満たしていれば、UR賃貸住宅は一人暮らしでも入居しやすく、約70万戸もの多様な物件があるので希望の住まいを探しやすい

- ・しかも、礼金・仲介手数料などが不要で初期費用を節約でき、お得な家賃プランで入居後の住居費を抑えて暮らせる住宅もある

くらしのカレッジ編集部は、「くらし」に関するさまざまなヒントをお届けすることを目的に、インテリア、リノベーション、DIY、子育て、イベント情報など、生活を豊かにするアイデアや日常的に楽しめるコンテンツをご紹介しています。

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります