住みたいへやの選び方

一人暮らしにかかる費用は平均18万8000円!?初期費用から生活費、節約術まで解説

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります

一人暮らしを始めるとき、まず気になるのが「どのような費用がかかるのか」という点ではないでしょうか。主な費用は「月々の生活費」と「部屋を借りるための初期費用や引っ越し費用」です。家族と同居しているときは負担しなくて良かった費用も、一人暮らしでは基本的に自分の財布から払うことになるので要注意です。一般的に、一人暮らしにかかる1カ月当たりの費用は平均約18万8000円といわれています。その中には具体的にどのような費用が含まれるのでしょうか。それぞれの内訳と節約するためのポイントを紹介します。

一人暮らしの生活費は平均どれくらい?

一人暮らしで何にいくらお金を使うかは個人のライフスタイルによって異なるかもしれません。まずは目安として、総務省の統計データから一人暮らしの費用の支出額を見てみましょう。

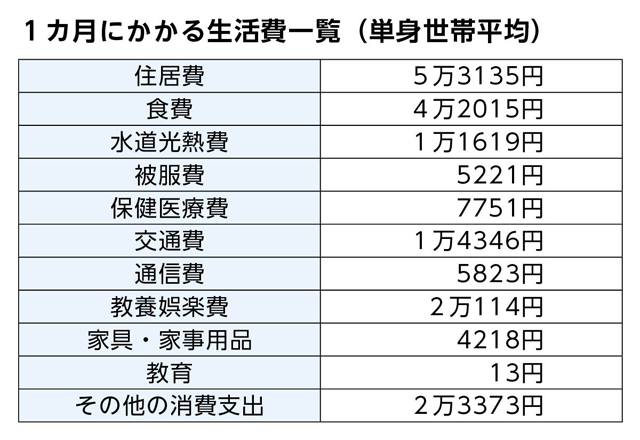

●一人暮らしの生活費は平均13~14万円/月

総務省統計局の調査(※1)によると、アパートやマンションなど民営借家に暮らす単身世帯(全年齢)の1カ月の消費支出額平均は約18万8000円です。家賃や管理費などの住居費を除いた生活費の平均は約13万5000円で、おおむね13~14万円の間に収まるようです。参考までに各内訳の平均費用をお伝えすると、食費は約4万2000円、水道光熱費は約1万2000円、被服費は約5000円、保健医療費は約8000円、交通費は約1万4000円、通信費は約6000円、教養娯楽費は約2万円などとなっています。そのほかにも、家具・家事用品や、その他の消費支出(交際費、雑費など)で3万円近くかかっています。

●一人暮らしの家賃は平均5万円/月

前述の調査では、家賃や管理費といった住居費の平均は約5万3000円でした。消費支出額全体の中で一番大きな割合を占めていることが分かります。これは一人暮らしの単身者について調べたデータで、日本各地に住んでいる全年齢の対象者を含むため、東京など首都圏や都市部では平均より高くなってしまうことが考えられます。一人暮らしの支出を抑えたいときは、住居費が最も重要な要素となることを覚えておくと良いでしょう。

【※1】出典:総務省「2024年(令和6年)家計調査 家計収支編」/1世帯当たり1カ月間の収入と支出/住居の所有関係別/単身世帯

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200561&tstat=000000330001&cycle=7&year=20240&month=0&tclass1=000000330001&tclass2=000000330022&tclass3=000000330023&result_back=1&tclass4val=0![]()

一人暮らしで発生する生活費の節約ポイント

生活費には、毎月、隔月など定期的に払うお金(固定費)と、その都度支払ったり、急に必要になったりするお金(変動費)があります。後者は予測できないことが多く、万一への備えも大切です。生活費のうち家賃や水道光熱費、通信費、通勤・通学の交通費などは、毎月ある程度の金額を払うことが決まっています。一方、食費、被服費、日用品費、娯楽費などは、その月の買い物や暮らし方によって大きく変動する可能性があります。

●家賃

賃貸物件に住む場合、借主が貸主に部屋の使用料として家賃を払います。支払方法は毎月決められた日に、指定された口座への振り込みや自動引き落としが一般的ですが、最近はクレジットカード払いに対応する物件も増えています。

家賃は「手取り月収の25%が目安」とされるように、生活費の中でも大きな割合を占める費用です。家賃がいくらになるかは物件次第で、物件の間取りや広さ、設備の充実度、建物の構造、築年数、立地の利便性、周辺環境、地域のイメージなどでも違ってきます。

例えば同じような間取りの物件でも、一般的には駅から離れるほど家賃は安くなる傾向にあります。一人暮らしをする部屋を探し始める段階で、自身の目安となる家賃を念頭に置いて物件を選ぶことが重要です。

●水道光熱費

家族とのくらしではあまり意識しなかった水道料金、電気料金、ガス料金などの水道光熱費も、一人暮らしになると自分で払うことになります。これらは生活を維持するために不可欠なライフラインの一部で、毎月(または隔月)確実に払う必要のある費用です。

数は多くありませんが、家賃に水道光熱費が含まれる物件も存在します。ただし、こうした条件を優先すると、物件の選択肢が大幅に狭まる可能性があります。立地や家賃、間取り、室内設備などほかの条件との優先順位を考えて物件を探しましょう。

また、最近はテレワークによる在宅勤務も定着してきましたが、通勤などの外出する機会が減って家にいる時間が長くなると、冷暖房や照明、食事のために水道やガスなどを使う時間も増え、水道光熱費が高くなることも考えられます。

水道光熱費を節約するコツは、例えば、よりお得なプランを提供する電力会社やガス会社への変更(ただし、物件によっては入居者が自由に変更できないこともあります)や、使っていない部屋の照明や冷暖房器具などを小まめに消すなど家電製品の使い方の見直し(冷房は短い時間でのON・OFFが逆効果になる場合がある点には注意が必要です)が挙げられます。そのほか、照明の電球や蛍光灯をLEDに交換したり、省エネ機能に優れた家電への買い替えたりすることなどが考えられます。ほかにもいろいろな節約方法があるので検討してみましょう。

●食費

食費は、肉・魚・野菜などの食材や調味料を買ったときの代金、調理済みの弁当や惣菜の購入費、外食の費用など、食に関連するさまざまな費用が含まれます。

一般的に弁当や惣菜を頻繁に買ったり、外食が多かったりすると食費はかさむ傾向にあります。節約のためには自炊する機会を増やした方が良いでしょう。スーパーなどで安く売っている食材を使うと、さらに節約効果が期待できます。また、外出時にコンビニや自販機で飲み物を買ってしまう人は、マイボトルに飲み物を入れて持ち歩くなどの工夫をしてみましょう。

ただし自炊に不慣れで、こだわりの食材ばかりで料理を作ったり、食材を余らせて廃棄したりすると、期待する節約効果が得られないこともあります。1回の食事、1日分の食費を予算内に収めることを意識して、無理のない範囲で自炊にトライしてみましょう。

●日用品費

日々の生活で使う品物を日用品と呼び、トイレットペーパー、洗剤、歯ブラシ、各種の掃除用具、ボールペンやはさみなどの文具など、その項目は多岐にわたります。

日用品の価格は店舗やセールのタイミングなどで変わることもあります。近所でいつも安く売っているところを調べておくと便利です。また食材とは違い、ある程度買い置きしても問題ないため、セール期間中にまとめ買いすると節約につながります。ただし、買い過ぎて置き場所に困ったり、あまり必要でないものを買ったりしないよう注意しましょう。

●通信費

スマホなど携帯電話の電話料金、パソコンや家電をネットにつなぐためのインターネット回線の料金が通信費です。総務省の家計調査などでは、郵便料金や宅配便の送料も通信費に含まれますが、通常は電話料金やインターネット料金に比べると少ない金額です。

電話料金やインターネット料金は、同じ会社でも契約プランを見直したり、別の会社に乗り換えたりすることで、節約できる可能性もあります。特に携帯電話においては、格安SIMや、オンラインでの申し込み・サポートに限定した低価格の料金プランなど、多様な選択肢があります。自身の使い方に合わせたお得なプランを選ぶことが大切です。

●保健医療費

市販薬の購入費、コンタクトレンズ代、医療機関に払った医療費などを指します。こうした費用は人によって使い方に違いがあり、一概に節約方法を定めることは困難です。

急な病気やけがは誰にでも起こり得るため、医療費を含め、万一に備えた貯蓄をしておくことが賢明です。日ごろから健康に留意した生活を送ることが一番の節約になります。

●交通費

鉄道、バス、飛行機といった乗り物の運賃、自動車のガソリン代や整備費、保険料、駐車場代などは交通費に含まれます。通勤・通学のほか、休日に近くに出かけるときも電車やバスに乗れば運賃が、車を使えばガソリン代がかかり、自宅から離れたところに出かける機会が多いほど出費はかさみます。

目当ての場所がある程度決まっていて、頻繁に出かけるようなら、交通費を抑えやすいエリアに引っ越すことも選択肢の一つです。また、自転車の利用やカーシェアリングを考えてみても良いでしょう。

●被服費

服や靴などの購入にかかる被服費は、個人の好み、仕事内容、季節などによって変動も大きい項目です。家計を見通しやすくするためにも、月ごとまたは季節ごとに予算を決め、予算内に収まるように検討して買いましょう。セールを利用するのも有効ですが、安さだけに引かれて買い過ぎないよう注意しましょう。

セール以外では、フリマアプリやリサイクルショップなどで古着を購入することも、出費を抑えることにつながります。

●娯楽費

自分の趣味や楽しみのために使う費用、友人・知人と一緒に過ごすときに使う費用などを指し、後者は交際費とも呼ばれます。欲しいものが発売されるタイミング、イベントが重なる時期などは出費が増えるため、月によって変動しやすい費用です。

使い過ぎをセーブするには、出費が多くなる時期も考慮に入れ、あらかじめ予算を決めておくことが重要です。映画鑑賞や読書に多くの費用をかけている場合は、映像配信サービスや電子書籍の定額制サービスといったサブスクリプションサービスの契約も検討しましょう。

一人暮らしの初期費用はどのくらい?

一人暮らしを始める際、賃貸物件に入居するまでにはさまざまな費用が必要で、必要な家具家電などを買う費用もかかります。ここでは、その内訳を紹介します。

賃貸物件を借りて引っ越しをする場合、引っ越し先(新居)を借りるための費用に加え、引っ越し会社に払う費用、新居に必要な家具・家電や生活用品を購入する費用がかかります。また、賃貸物件から別の賃貸物件に引っ越す場合、借りていた部屋(旧居)から退去する際に費用が発生することもあります。

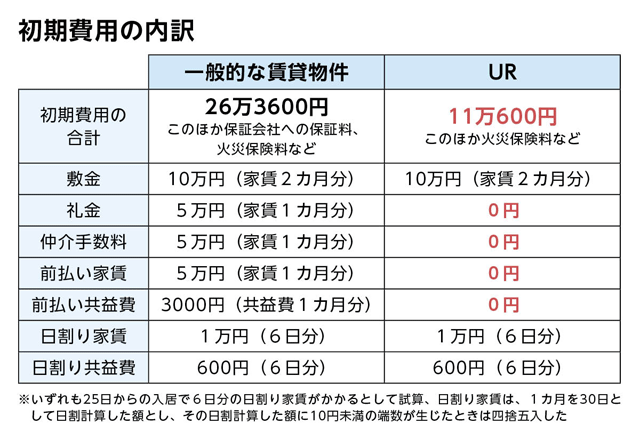

●新居に支払う費用は家賃の2~6カ月分

賃貸物件を借りる場合、賃貸借契約を交わすときに敷金、礼金、不動産会社への仲介手数料、前払い家賃や日割り家賃などを払うのが一般的です。これらの費用は借りようとする物件の1カ月分の家賃をもとに「○カ月分」と定められることが多く、家賃次第で高くも安くもなります。敷金や礼金の「○カ月分」も物件によって異なり、例えば同じ家賃でも、「敷金1カ月+礼金1カ月」の物件と「敷金2カ月+礼金2カ月」の物件とでは、家賃2カ月分もの差が生じます。

前払い家賃は、入居した翌月の家賃を事前に支払うものです。さらに入居日が月の途中の場合は、入居後から月末までの日割り家賃が発生し、管理費や共益費が必要な物件なら、これらも日割りで支払います。

また、賃貸物件では契約の際に保証人を立てるか、保証会社への加入を求められることがほとんどで、最近では保証会社を利用するケースが増加しています。その場合は保証料が必要です(保証料の支払い頻度や金額は保証会社によって異なります)。加えて賃貸借契約に火災保険への加入が義務付けられていることが多く、その保険料も契約時に払うことになります。このほか、以前の入居者が使っていた鍵を交換するための鍵交換費用が必要なこともあります。

部屋の賃貸借契約時の初期費用をまとめると、貸主(大家さん)に支払う「敷金(家賃0~2カ月分)」、「礼金(家賃0~2カ月分)」、「日割り家賃(契約当月分)」、「前家賃(翌月分)」、不動産会社に支払う「仲介手数料(家賃1カ月分が上限+消費税)」、「保証料(家賃0.5~1カ月分)」などが主な内訳になります。さらに「火災保険料」、「鍵交換費用」などが必要な場合もあり、合計すると家賃のおよそ2~6カ月分というケースが多いようです。物件選びの際は家賃だけでなく、初期費用の合計額がいくらになるかをしっかり計算して検討しましょう。

●旧居に支払う費用はケースバイケース

賃貸物件からの引っ越しは賃貸借契約の解除を意味し、解除のときは事前に通知するよう定められています。通常、家賃は毎月1日から月末までの分を払いますが、月の途中で契約解除日を迎える場合、その日までの日割り家賃を払うことになります。

また一般的に賃貸借契約には、原状回復の費用は借主が退去時に払い、それに入居時の敷金を充てることも含まれています(敷金の額より原状回復費用が安ければ残額は借主に戻ってきます)。

ただ、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、「原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」とあり、経年変化や通常の使用による損耗などの修繕費用は賃料に含まれるとされています。

一方、借主が故意や過失で破損したり、通常は行うべき掃除や適切な管理をせず、部屋を汚したり傷付けたり、設備を壊したりした場合は、部屋の修繕費やクリーニング代など原状回復の費用を請求されることがあります。

なお賃貸借契約は2年間が一般的ですが、契約した内容に「契約中の途中解約には違約金が発生する」と決められていた場合は、違約金が必要になります。こうした大事な契約の内容は賃貸借契約書と一緒に説明される重要事項説明書にも書かれていますので、しっかりと確認し、納得した上で契約しましょう。

●引っ越し会社に支払う費用

引っ越しの荷物を運ぶときは引っ越し会社に頼むのが一般的です。料金は運ぶ荷物の量や引っ越し先までの距離などによって異なり、「段ボール○箱まで○万円」、「○kmから○kmは○万円」など、会社ごとに規定が設けられています。ただし、最終的な料金は担当者が部屋の荷物を見て見積もりをしてからという引っ越し会社も多く、時期や曜日、時間帯によってもかなり変わるため、会社のホームページに掲載された規定料金だけで決めない方が良さそうです。

●家具・家電の購入費

一人暮らし用の家具や家電の購入費用は、部屋の間取りや暮らし方によって大きく変わってきます。テレビ、炊飯器、電子レンジなどすべてをそろえようと考えず、最初は必要最低限のものだけを購入し、段階的に増やしていくのがおすすめです。カーテンの必要な窓がいくつあるか、備え付けの照明やエアコン、調理コンロがあるかどうかなど、部屋のサイズや状態も考慮して準備を進めましょう。

一人暮らしの初期費用を抑えるコツ

引っ越しの費用や家賃そのものを節約するために、物件を選ぶ際、引っ越し時期・引っ越し方法を決める際などに注意したい点を紹介します。

引っ越しにかかる初期費用の内訳は、敷金、礼金、不動産会社への仲介手数料、前払い家賃や日割り家賃、保証料など。これらを抑えるには以下のような視点で物件を探しましょう。

●初期費用の少ない物件を選ぶ

敷金や礼金が低く設定された物件なら初期費用も少なくなります。また、敷金は一般的に退去時に必要となった修繕費やクリーニング代に充てられ、残額は借主に戻されますが、礼金は貸主へのお礼という意味合いで、退去時に戻ることはありません。このため「敷金1カ月+礼金1カ月」と「敷金2カ月+礼金不要」では初期費用には差がありませんが、退去時に必要な費用も含まれていることを考えると後者の方が節約になると考えられます。

仲介手数料は物件を仲介した不動産会社の収入となり、現在の相場は1カ月とされています。ただ、中には0.5カ月や無料の会社もあるため、そちらを選んだ方が初期費用は抑えられます。

さらに賃貸借契約後または入居後の一定期間は家賃が無料になる「フリーレント」物件なら、前払い家賃や日割り家賃が不要になることが多く、初期費用が抑えられます。物件によってフリーレントの期間は1カ月、2カ月など異なります。なお、入居後1年以内に引っ越すと違約金を払う契約になっていることも多いので、利用する際は契約条件に十分注意しましょう。

●ルームシェアを活用する

家賃そのものを節約できる方法の一つがルームシェアです。一つの物件を複数人でシェアして家賃や共益費・管理費を分担すれば、支払いの負担は軽減されます。家賃などを複数人で払うため充てられる金額も増え、ある程度条件の良い物件も経済的に無理をせず借りられる可能性があります。

ただし、夫婦や親子など親族ではない者同士がルームシェアとして部屋を借りる場合、これを認めていない物件もあるため要チェック。最近は「ルームシェア可」で検索できる賃貸物件の検索サイトも増えているので活用しましょう。

●閑散期に引っ越しをする

引っ越し会社の閑散期といわれる6月から8月ごろと、引っ越しが増える3月から4月、9月から10月などの繁忙期では料金設定が異なっている場合もあり、繁忙期には希望に合った引っ越し日を決めることすら難しくなります。このため閑散期に引っ越しする方が引っ越し料金を抑えやすいでしょう。

さらに、一人暮らしの引っ越しなら、荷物量が限定される代わりに料金が安めに設定された単身者向けサービスの利用も考えましょう。荷物量が非常に少ない場合は、宅配便で送った方が安くなることもあります。

●自力で引っ越し作業を済ませる

引っ越し会社で割安なプランを選ぶだけでなく、自分だけで、または家族や友人に手伝いを頼んで荷物を運べば費用が抑えられます。これは運ぶ荷物が少なく、引っ越し先が近距離のときに適していますが、素人が行う作業のため時間がかかり、急ぐと部屋や家具などに傷を付ける可能性も高くなるので、十分に余裕を持って引っ越しするようにしましょう。

ある程度の荷物がある場合、中距離、長距離の引っ越しの場合は、引っ越し会社に依頼した方が安全・確実です。

●家具・家電は中古品を活用する

初めて一人暮らしをする人は、自宅で使っていた家具、家電、生活用品を持ち込むこともあれば、新しく買いそろえる場合もあるでしょう。確かに新しい家電は省エネ性能に優れ、水道光熱費の節約につながりますが、一人暮らしに必要なものをすべて買うのはかなりの出費。前述の通り、まずは日々の生活に必要なものから購入し、残りは自宅から持ち込んだり、中古品を買ったりして節約を心掛けましょう。

一人暮らしにもおすすめ!UR賃貸住宅で物件を探してみよう

引っ越し費用を抑えたいなら、UR賃貸住宅も検討してみましょう。全国に約70万戸の物件があり、一人暮らしに向いた間取りや、費用を抑えやすい制度もそろっています。

UR賃貸住宅は、都市部から郊外にかけてさまざまなロケーションに点在しています。間取りも多彩で、1DK、1LDKなど一人暮らしに向いた間取りや、ルームシェア可の物件も多数。UR賃貸住宅では、下記のメリットを生かすことで、礼金や仲介手数料などの初期費用、さらに月々の家賃負担も減らせる場合もあります。

●初期費用や更新料を抑えやすい!

UR賃貸住宅には、初期費用や借りた後の費用で次のようなメリットがあります。

- •礼金が不要

- •仲介手数料が不要

- •更新料が不要

- •保証人が不要、保証会社による保証料も不要

UR賃貸住宅では礼金と仲介手数料が不要で、入居時に必要なのは敷金(月額家賃の2カ月分)と、入居月(入居日から当月末まで)の日割り家賃、日割り共益費だけです。このため、家賃5万円、共益費3000円の部屋を借りた例で、初期費用を一般的な賃貸物件とUR賃貸住宅で比較すると

- •一般的な賃貸物件の初期費用 31万3600円(このほか火災保険料など)

- •UR賃貸住宅の初期費用 11万600円(このほか火災保険料など)

となります。

※UR賃貸住宅では火災保険への加入は任意です

また、賃貸借契約では保証人または保証料が不要なので、保証人になる人を探す苦労もなく、保証会社に払う保証料も必要ありません。

上記のほかに契約から一定期間(2年間または1年間が主流)で終了する賃貸借契約を更新するための費用として更新料があり、入居者が払うのが一般的。しかしUR賃貸住宅は更新料不要で、賃貸借契約も通常は自動更新されるため、改めて更新手続きをする必要もないので便利です。例えば4年制大学に入学して一人暮らしを始めても、卒業までの4年間(もちろんそれ以上でも)を更新料なしで住み続けられます。

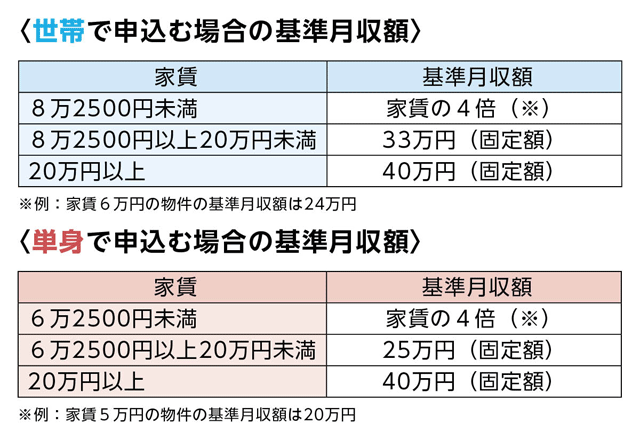

なおUR賃貸住宅の申込み資格には収入要件があります。それが「申込者本人の平均月収額が基準月収額以上であること」で、給与収入や事業所得、不動産所得、雑所得(年金等)など、将来も継続すると認められる収入をもとに、原則として過去1年間の額面収入の合計額を12で割った額を平均月収額としています。入居を希望する物件の家賃の額、入居者が世帯か単身かによって、基準月収額は以下のように異なりますので確認しておきましょう。

●ハウスシェアリング制度でルームシェアも可能!

UR賃貸住宅には、単身者同士が一緒に住める「ハウスシェアリング制度 」が使える物件もあります。各自のプライバシー確保を考え、シェアは原則二人までとなっていますが、住宅の間取りによっては三人以上でのシェアも可能です。

」が使える物件もあります。各自のプライバシー確保を考え、シェアは原則二人までとなっていますが、住宅の間取りによっては三人以上でのシェアも可能です。

また、賃貸借契約では入居者全員が契約名義人となり、契約書も二人(またはそれ以上)が同意し、連名でサインすることが必要になります。

●UR賃貸住宅のお得な家賃プランをチェックしよう!

初期費用だけでなく、家賃がお得なプランが多数あるのもUR賃貸住宅の魅力の一つ。親子など近親者同士の近居を対象にした「近居割」、子育て世代を対象にした「そのママ割」、「子育て割」のほか、一人暮らしでも利用しやすい「U35割」があります。

- <U35割> 35歳以下の方を対象としたお得な家賃

- 3年間限定で、お得な家賃で借りられます。対象は契約者が35歳以下の世帯。学生、単身、夫婦、子育て世帯も対象です。なお配偶者以外の同居者には一定の条件があります。

※3年間の定期借家契約

- <URライト(定期借家)>

- 契約期間の満了により、契約が更新されることなく確定的に終了する契約。期間中の家賃変更がなく、3年間お得な家賃で借りられます。最初から借りる期間が決まっている人、いろいろな物件に住んでみたい人などにおすすめのプランです。

●「URでPonta」なら家賃支払いでポイントがたまる

ポイント好きにはうれしい特典もあります。それが、家賃でポイントがたまる「URでPonta![]() 」です。サービス申込みで家賃500円ごとに1Pontaポイントをためることができ、たまったポイントはPonta提携のさまざまなお店で使えます。

」です。サービス申込みで家賃500円ごとに1Pontaポイントをためることができ、たまったポイントはPonta提携のさまざまなお店で使えます。

UR賃貸住宅でかなえる!納得の一人暮らし

進学や就職などで初めて一人暮らしをする人も、今の賃貸物件から次の引っ越し先を検討している人も、「自分のために部屋を探す」のはとても楽しい経験のはず。

とはいえ、引っ越しに必要な費用の内訳は、ファミリーが引っ越す場合とそう変わりません。「どうせ一人暮らしだから」と気楽に考え過ぎていると、初期費用がかさむことが分かって、想定していた家賃の上限を下げたり、物件探しの条件を一部変更したりする必要が出てくるかもしれません。その点、UR賃貸住宅なら初期費用が一般的な民間住宅より安く抑えられ、お得な家賃プランも用意されているので、忘れずにチェックしましょう。

監修/河野 真希

一人暮らしの費用に関するよくある質問(FAQ)

- Q.一人暮らしの平均的な生活費はいくらですか?

- A.総務省統計局の調査によると、アパートやマンションなど民間借家に暮らす単身世帯(全年齢)の1カ月の消費支出額平均は約18万8000円です。

そのうち、家賃や管理費などの平均は約5~6万円、そのほかの生活費(食費、水道光熱費、通信費など)が約13~14万円ほどです。

- Q.一人暮らしの生活費で一番費用がかかる項目はなんですか?

- A.一般的には「家賃」が最も大きな割合を占めるといわれています。次に大きいのは「食費」です。

- Q.手取り15万円で一人暮らしは可能ですか?

- A.住む地域やライフスタイルなどにより可能な場合もあります。

家賃の上限は手取りの25%が目安といわれていますので、住みたい地域の家賃を調べることで、可能かどうかを判断することができます。

- Q.一人暮らしの生活費を安く抑える方法は?

- A.具体的な例として、以下のような方法があります。

- <食費>

自炊する機会を増やす、安く売っている食材を使う、マイボトルに飲み物を入れて持ち歩く - <水道光熱費>

電力会社やガス会社を変更する、照明や冷暖房器具を小まめに消す、照明の電球や蛍光灯をLEDに交換する、省エネ機能が優れた家電に買い替える - <通信費>

格安SIMを検討する、契約プランを見直す、別の会社に乗り換える

- <食費>

- Q.一人暮らしの初期費用はいくらかかりますか?

- A.家賃の2~6カ月分が目安です。多くの場合、敷金(家賃0~2カ月分)、礼金(家賃0~2カ月分)、日割り家賃(契約当月分)、前家賃(翌月分)、仲介手数料(家賃1カ月分が上限+消費税)、保証料(家賃0.5~1カ月分)などに加えて、引っ越し費用、家具・家電購入費用などがかかります。

一人暮らしを始めるときは時期や物件の探し方で費用を節約できる

- ・一人暮らしを始める費用には、生活費と部屋を借りる初期費用・引っ越し料金などがある

- ・引っ越しの際には、さまざまな費用が生じることがある。物件の探し方、時期・方法次第で節約は可能

- ・礼金不要など初期費用が抑えられる物件や、ルームシェア可の物件を探すことでも費用を節約できる

- ・UR賃貸住宅は、礼金、仲介手数料、更新料、保証人が不要(保証会社による保証料も不要)。お得な家賃プランもあり、引っ越しのときも住んでからも費用を抑えやすい

くらしのカレッジ編集部は、「くらし」に関するさまざまなヒントをお届けすることを目的に、インテリア、リノベーション、DIY、子育て、イベント情報など、生活を豊かにするアイデアや日常的に楽しめるコンテンツをご紹介しています。

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります