これからのくらしを考える ひと×生活

団地でMUJI HOUSEの「インフラゼロハウス」を体験!防災意識の向上、コミュニティ活動、環境配慮の新しい拠点

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります

URと株式会社MUJI HOUSEは「MUJI×UR団地リノベーションプロジェクト![]() 」を通して、団地の部屋や屋外共用部のリノベーション、地域のコミュニティづくりに取り組んできました。

」を通して、団地の部屋や屋外共用部のリノベーション、地域のコミュニティづくりに取り組んできました。

そんな両社が新たに挑むのは、トレーラーハウス「インフラゼロハウス」を活用した実証実験です。2025年8月31日から10月3日までの約1カ月間、災害時にどのように活用できるかや地域の活性化、人と人のつながりづくり、環境配慮の推進を目的に大阪府河内長野市の南花台団地![]() に設置され、さまざまな催しが行われました。

に設置され、さまざまな催しが行われました。

水や電気がなくても大丈夫!?「インフラゼロハウス」

大阪府河内長野市の南花台は、1982年に開発された大規模ニュータウン。その中心に位置するのが南花台団地です。

ここでは2014年から地域の再生を目指す「咲っく南花台プロジェクト」(正式名称:「南花台スマートエイジング・シティ」団地再生モデル事業)を推進しています。行政、大学、企業、地域のみなさんが一体となって、誰もが生き生きと、安心して暮らし続けられるまちづくりに取り組んでいます。

例えば、移動が難しい人のための低速電動カートを活用した南花台モビリティ「クルクル」や、最新システムを導入した遠隔診療の実施、地域のコミュニティ拠点である「コノミヤテラス」の運営、また団地再生の一環として(仮称)南花台中央公園や女子サッカーチームのスタジアム整備など、さまざまなプロジェクトが展開されています。

南花台モビリティ「クルクル」

コミュニティ拠点「コノミヤテラス」

そんな南花台団地で、MUJI HOUSEが開発中の「インフラゼロハウス」を活用した実証実験が行われました。団地の中でどのように活用できるのか、その可能性を検証します。

「インフラゼロハウス」とは、水道、電気といったライフラインが整っていない場所でも生活することができるトレーラーハウスです。公道を移動できる車両として扱われ、「無印良品の家」と同じように木造で、木の温かみを感じることができます。

「インフラゼロハウス」はリビング棟とユーティリティ棟で構成されています。今回、南花台団地に設置されたのはリビング棟。室内にはリビングスペースや水を使わず微生物によって処理するバイオトイレなど、生活に必要な最低限の機能を備えています。

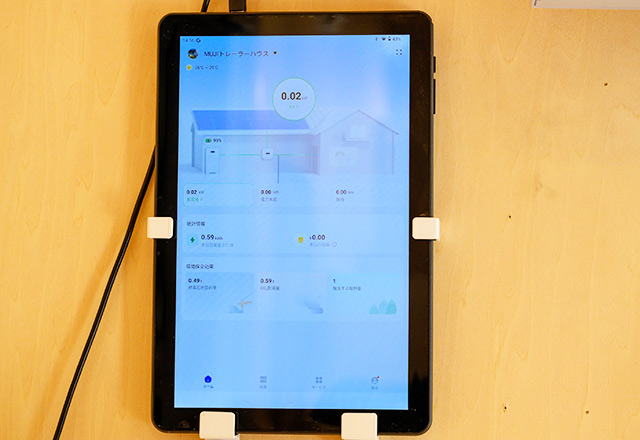

電力を蓄えられる太陽光発電システムや、衛星通信によるWi-Fi環境、エアコンを備えた高断熱・高気密の空間によって、心地よい室内環境を実現。ウッドデッキでは、外の景色を眺めながらゆったりとした時間を過ごすこともできます。

一方のユーティリティ棟には、壁と屋根が一体になった太陽光パネルをはじめ、キッチン、シャワー、そして水循環システムが搭載されています。

このシステムは、200リットルの水を循環させ、キッチンやシャワーで使った水を、水道水と同等レベルに浄化し、繰り返し利用することができます。

開発者と地域のみなさんが描く、新しい可能性

実証実験のスタートに合わせて、2025年8月31日にプレス向け内覧会と、地域のみなさんを対象としたトークイベントが開催されました。

プレス向け内覧会では、MUJI HOUSE取締役・商品開発部長の川内浩司さん、河内長野市長の西野修平さん、UR理事・西日本支社長の高原功さんが登壇。あいさつや概要説明の後、「インフラゼロハウス」の紹介と質疑応答が行われ、その後は団地内の設置場所に移動して実物を内覧することができました。

続けて行われたトークイベント「ひらめきラボ インフラゼロハウスで何ができるか開発者と考えよう」には、MUJI HOUSEの担当者をはじめ、団地や地域の自治会の会長と副会長、「コノミヤテラス」の運営・管理を担う関谷大志朗さん、そして多くの地域のみなさんが参加しました。

「災害時だけでなく、平常時はコミュニティスペースや駄菓子屋として活用できないか」といったアイデアが飛び出し、質疑応答ではみなさんの関心度の高さがうかがえるインフラゼロハウスに関する具体的な質問も寄せられました。

内覧の際には、じっくり見学したり、担当者に質問を投げかけたりする人の姿も多く見られました。

「想像以上に快適」、「ひと晩過ごしてみたい」といった声も上がり、みなさん興味津々の様子で参加されていました。

この日は、河内長野市の大学生ボランティアが中心となって進める「市民1万人と創る〝河内長野の風〟プロジェクト」の一環として、再生素材を使った“葉ぐるま”作り体験も行われました。

団地内に置くことで“もしも”をもっと身近に

今回の実証実験には、三つの大きな目的があります。

一つ目は防災・減災の意識を高めること。二つ目は人と人とのつながりをはぐくみ、共助につなげていくこと。そして三つ目は環境に配慮したくらしへの関心を広げていく活動です。

では、なぜMUJI HOUSEとURが手を組み、この実証実験を行うのか。その理由を、URの橋本さんとMUJI HOUSEの本多さんにうかがいました。

URでは以前から災害対応支援に取り組んでおり、MUJI HOUSEさんも「インフラゼロハウス」の実用化に向けた検証を進めていました。両社の想いが重なったことから、「災害時の拠点としても活用できるリビング棟を団地に置いてみよう」という発想が生まれ、この実証実験が始まりました。

すでにインフラが整っている団地内に「インフラゼロハウス」を持ち込んだとき、どんな使い方ができるのか、どんな機能が足りないのか。その検証こそが、URが目指す災害時の自助・共助や、日常からの地域ネットワークづくりにつながるのではないかと考えています。

本多さん

無印良品では、「いつものもしも」として防災グッズや食品の販売や紹介など、日常の中で自然に“もしも”に備えるためのさまざまな取り組みを行っています。

「インフラゼロハウス」は、広場や公園にも設置でき、平常時はコミュニティの拠点として、災害時には一時的な避難場所として活用することができます。まさに、「いつものもしも」という考えを象徴する存在だと思います。

「インフラゼロハウス」がまちや団地内へ設置されるのは全国初のことです。なぜ今回、南花台団地が選ばれたのでしょうか?

南花台には、先進的な取り組みを受け入れる土壌があるためです。

中でも「コノミヤテラス」さんは、多世代が集うカフェやイベントを開催するなど、地域の交流拠点として地域に密着して、長年運営を続けられています。その「コノミヤテラス」さんに「インフラゼロハウス」活用の窓口を担っていただくことで、より大きな相乗効果を期待できると考えました。

地域のみなさんのつながりが深く、活性化への意欲が高いことも大きな理由でした。

実証実験の期間中には、どのような取り組みを行ったのでしょうか?

地域のみなさんによる活用のほか、防災や減災への意識を高めることを目的としたイベントも開催しました。また、「インフラゼロハウス」内にパネルなどを常時設置して防災啓発を行いました。こうした場に人が集まることで生まれる偶然の出会いが、いざというときの助け合い(自助・共助)につながることを期待しています。

そして二人は、「『インフラゼロハウス』を身近に感じてほしい」と口をそろえます。

「インフラゼロハウス」を気軽に、たくさんの人に使ってもらいたいですね。実際に災害が起きたときに何が必要でどんな準備をすれば良いのか。そうしたことを考えるきっかけの場になってほしいです。

「インフラゼロハウス」は、環境への負担を抑えながら、より持続可能なくらしを実現できるのが特長です。発電量や電力使用量の見える化による、「思ったより電気を使っていなかった」、「意外と消費していた」といった気付きが、エネルギーの使い方を見直す機会になります。こうした体験を通して、環境への意識を自然に高めてもらえたらうれしいです。

また、未来を生きる小さな子どもがいるご家庭や、環境にやさしいくらしに関心を持つ方々にも、このトレーラーハウスが持つ新たな可能性を知ってもらう機会になることを願っています。

10月3日をもって南花台団地での実証実験は終了しましたが、現在は和歌山県和歌山市の北ぶらくり丁商店街に設置中。2025年12月末ごろまで、さまざまな企画が行われています。

「ゆるやかに、くらしつながる。」を事業メッセージに掲げるUR賃貸住宅は、多様な世代が安心して住み続けられる住環境づくりを進めています。「インフラゼロハウス」のような新しい機能・要素技術を活用した実証実験をはじめ、団地や地域に暮らすみなさんがゆるやかにつながるための拠点や機会をこれからも広げていきます。

南花台団地でまちなかでの活用法を探る「インフラゼロハウス」の実証実験を実施

- ・南花台エリアでは、地域の再生を目指す「咲っく南花台プロジェクト」を推進。URも河内長野市、関西大学と協定を結び、安心して暮らし続けられるまちづくりに取り組んでいる

- ・「インフラゼロハウス」とは、MUJI HOUSEが開発中の水道、電気といったライフラインが整っていない場所でも生活することができるトレーラーハウス

- ・2025年8月にプレス向け内覧会と、地域のみなさんを対象としたトークイベントが開催された

大阪府河内長野市南花台三丁目1~3番

南海高野線「三日市町」駅からバス13分、徒歩で1~5分。「三日市町」駅から「なんば」駅までは直通で30分程度で、通勤・通学に便利。

向かいには「コノミヤ南花台ショッピングセンター」、近隣にはコンビニエンスストア、幼稚園や小学校、中学校があり、暮らしやすい環境が整っています。

さらに、「咲っく南花台プロジェクト」が進んでおり、地域全体でまちづくりを進めています。

くらしのカレッジ編集部は、「くらし」に関するさまざまなヒントをお届けすることを目的に、インテリア、リノベーション、DIY、子育て、イベント情報など、生活を豊かにするアイデアや日常的に楽しめるコンテンツをご紹介しています。

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります