住みたいへやの選び方

一人暮らしの水道光熱費の平均額は?電気・ガス・水道の節約術と賃貸住宅で初期費用を抑える方法

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります

水道光熱費は電気、ガス、水道といった生活に欠かせないサービスの利用料で、多くの場合は住戸ごとに各事業者に払っています。このため、家族との同居中は負担していなかった水道光熱費も、一人暮らしを始めると自分で支払うことになり、「こんなに高いのか!」と驚くかもしれません。2024年の総務省の調査では、一人暮らしの水道光熱費は1カ月当たり平均1万2816円です。どうすれば節約できるのでしょうか? 電気料金、ガス料金、水道料金に分けて詳しく紹介します。

水道光熱費とは?基本と内訳を解説

水道光熱費は電気、ガス、水道などの利用料で、生活に必要不可欠な支出の一つ。通常は毎月支払う必要があり、生活費の中では家賃、保険料、通信費などと同様に固定費とされます。

●水道光熱費の内訳

水道光熱費は一般的に電気料金(電気代)、ガス料金(ガス代)、水道料金(水道代)を指し、暖房に使う燃料などの料金も含まれます。単に光熱費と呼ばれることもありますが、光熱費はもともと「光(照明)、熱(調理・暖房)などにかかる費用」という意味があり、水道光熱費と呼ぶ方が一般的なようです。

自ら購入する燃料を除いて、これらの料金は、毎月の使用量にかかわらず必要になる基本料金に、月ごとの使用量で決まる従量料金を加えた金額を支払う仕組みです。ただし、水道料金のうち下水道料金は、基本料金がなく従量料金のみ。電気料金には、基本料金なしで従量料金のみの料金プランも登場しています。

●水道光熱費の特徴

水道光熱費の対象となる電気、ガス、水道は生活の維持に不可欠なライフラインの一部で、物件を借りて暮らしていれば利用しない月はないでしょう。このため水道光熱費は毎月(または隔月)確実に支払うことになります。

こうした支出を家計の面から考えてみましょう。毎月の家計の支出は、月ごとの支払額に大きな違いが出やすい「変動費」と、毎月ある程度決まった支払額になる「固定費」に大別されます。水道光熱費は前述の通り日々のくらしに欠かせないサービスの利用料で、毎月必ず支払うことから一般的に固定費と考えられています。

ただし固定費といっても、年間では水道光熱費の支払額に大きな違いが出る時期もあります。これは冷暖房にかかわる電気料金、ガス料金は季節によって変動しやすいからです。過ごしやすい時期に比べて、暑さ・寒さが厳しい時期は冷暖房を多く使うため、従量料金が増えて水道光熱費を押し上げます。もちろん住んでいる地域の気候も水道光熱費に影響してきます。

一方、電気料金、ガス料金ほど大きくはありませんが、水道料金も夏は洗濯やシャワーなどの回数が多くなって水の使用量が増え、料金が上がるなど、季節による変動が見られます。ただ、水道料金は水道事業を運営する市町村ごとに設定されるため、季節変動より地域による違いが大きい場合もあります。

【データで見る】一人暮らしの水道光熱費の平均額はいくら?

一人暮らしの水道光熱費は、1カ月でいくらくらいなのでしょうか。平均金額を見ればある程度イメージはつかめますが、季節変動や地域差も大きいので注意が必要です。

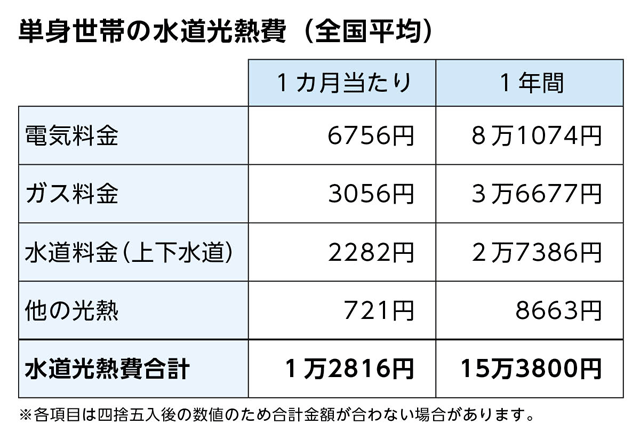

●一人暮らしの水道光熱費の平均は1カ月当たり1万2816円

総務省統計局「家計調査 2024年」(単身世帯)によれば、全国平均は1カ月当たり電気料金6756円、ガス料金3056円、他の光熱費721円、水道料金(上下水道)2282円で、合計1万2816円です。1年間では電気料金8万1074円、ガス料金3万6677円、他の光熱費8663円、水道料金(上下水道)2万7386円で、合計15万3800円となっています。なお、ガスには都市ガスとプロパンガスがありますが、都市ガスよりプロパンガスの方がガス料金は高い傾向です。

同調査を地方別に見ると、暖房費がかさみそうな北海道・東北地方でも、1カ月の水道光熱費のうち電気料金は7500円で全国平均よりやや高い程度、ガス料金は3566円で全国平均とあまり変わりません。しかし、「他の光熱費」の項目は全国平均721円に対し、2932円と突出しています。これは寒い季節に灯油などの燃料を使って建物全体を暖房することが多いためと考えられます。

【出典】総務省総計局「家計調査 2024年」(2025年2月7日公表)1カ月当たりの平均額:同調査「単身世帯<用途分類>1世帯当たり1カ月間の収入と支出」、1年間の平均額:同調査「単身世帯<品目分類>1世帯当たり年間の品目別支出金額(品目別支出金額及び購入頻度)」

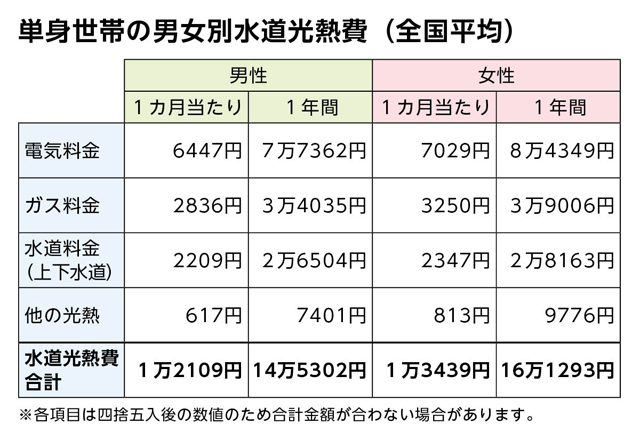

●【男女別】一人暮らしの水道光熱費は1カ月当たり女性が1330円高い

総務省統計局が公開している同調査によると、男女別の全国平均水道光熱費の金額は、1カ月当たり男性は1万2109円、女性が1万3439円。1年間では、男性は14万5302円、女性が16万1293円です。以上の統計より、女性の方が1カ月当たり1330円、年間だと1万5991円高いことが分かります。

【出典】総務省総計局「家計調査 2024年」(2025年2月7日公表)1カ月当たりの平均額:同調査「単身世帯<用途分類>1世帯当たり1カ月間の収入と支出 男女,年齢階級別」 1年間の平均額:同調査「単身世帯<品目分類>1世帯当たり年間の品目別支出金額 男女,年齢階級別」

一人暮らしで水道光熱費を賢く節約する具体的な方法

一人暮らしで水道光熱費が高過ぎる場合は、自分のくらし方の工夫でそれを解決できるかもしれません。電気料金、ガス料金、水道料金に分けて節約術を紹介します。

水道光熱費の節約の基本は、それぞれの使用量に気を配ることです。ただ、節約を頑張り過ぎるとくらしの快適さを損ねることも考えられます。無理なくできるところから始めてみましょう。なお、電力およびガスの自由化により、電力会社やガス会社が電気・ガスをセットにして、割引料金で提供している企業もあります。水道光熱費の節約には、そうしたお得なプランを検討することも重要です。

●電気代を節約するポイント

- ・エアコン

- 主にエアコンで室温調整をしている家庭では、電気料金のうち冷暖房費(特に暖房費)の占める割合が高くなりがちです。このため室温の上手なコントロールが電気料金の節約につながります。

例えば資源エネルギー庁の省エネポータルサイトでは「無理のない省エネ節約」として、エアコンの設定温度は夏の室温を28℃、冬の室温は20℃を目安にするよう呼び掛けています。加えて日差しや外気が室温に影響しにくいようカーテンを閉める、扇風機で室内の空気を循環させることなども紹介されています。ただし、定期的な換気で室内の空気を入れ替えることも大切です。

- ・冷蔵庫

- 家電の中でも消費電力が大きく、24時間使い続ける冷蔵庫。庫内が冷え過ぎないよう、温度設定は季節に合わせて適切なものを選び、消費電力を抑えることが大切です。また、物を詰め込み過ぎるのも電力を余計に使う原因の一つなので、庫内に入れるものを整理し、常温で保存できるものは最初から入れないこと。また、手早く庫内に入れる・出すなどの工夫で扉の無駄な開閉は避け、開けている時間が長くならないようにしましょう。

- ・照明器具

- 照明を電球形蛍光ランプや電球形LEDランプなど省エネ性能に優れたものに取り換えることで電気料金を節約できます。同時に無駄な点灯時間を減らし、使わない部屋の照明や冷暖房をOFFにするなど使い方も工夫しましょう。

- ・テレビ

- バックライトの明るさを暗めに設定することで消費電力を抑えることができます。明るさセンサー付きのテレビを使用すると、周囲の明るさに応じて自動的に画面の明るさが調整され、無駄な電力消費が防げるというメリットもあります。

また最近のテレビは省エネ性能が大幅に向上しており、消費電力を抑えることができるため、古いテレビを買い替えることも一つの手です。中には「無操作自動オフ」などの省エネ機能が搭載されている製品もあります。画面のサイズや種類によって消費電力が異なるので、こちらも確認しておきましょう。

- ・ヘアドライヤー

- 電気料金の節約ポイントとしては、ヘアドライヤーの使い方が挙げられます。入浴後に髪を乾かすとき、ヘアドライヤーを使う前にタオルで水気をよく拭き取ることで、使用時間の短縮につながり、電力の消費も抑えられます。特に最近増えている1000W級の大風量のヘアドライヤーは、消費電力が大きいことがほとんどなので要注意です。

- ・トイレ

- 温水洗浄便座を使っている場合、温水は寒い季節だけにすることも節約ポイントの一つです。また、便座を温める機能を使うときは温度設定を低めにし、使わないときは便座のふたを閉めておくと余計な電力を使いません。冷房を使う時期には便座の暖房をOFFにするなど、必要なときに使うようにしましょう。

●ガス代を節約するポイント

- ・ガス式の暖房器具

- 部屋全体を素早く暖めてくれるガス暖房器具は、OFFにしても室温はすぐには下がりません。外出や寝る直前までつけているより、部屋を出る15分前くらいに切るようにしましょう。

またガスファンヒーターのように空気を取り入れて吹き出す暖房器具は、フィルターが汚れると暖房効率が下がります。製品の説明書に従って、定期的にフィルターを掃除すると、無駄なガスを使わずに済みます。

- ・ガスコンロ

- ガスコンロにかけるやかん・鍋は、丸い底より熱効率の良い平たい底のものを使う方が、ガスの使用量を減らすことにつながります。また、鍋の外側が水で濡れている場合は、拭き取ってからコンロにかけましょう。余計な水分を蒸発させるためにガスを使わずに済みます。

調理中の火加減は、たとえ強火でも鍋底から炎がはみ出さない程度に。はみ出た炎は周囲の空気まで暖めてしまい、ガスを余計に使うだけです。中火は炎の先端が鍋底に当たる程度、弱火は鍋底に直接当たらない程度が目安です。

- ・給湯

- シャワーを使うときは、お湯を出したままの時間をなるべく短くしましょう。前出の資源エネルギー庁の「無理のない省エネ節約」によれば、1分間のシャワーで約12Lのお湯を使うとのこと。ユニットバスの湯船の満水容量は浴槽サイズによっても異なりますが、一人暮らしやワンルームでよく使われる1216サイズ(0.75坪)では約220~250Lです。シャワーを20分ほど出していると、湯船が満杯になるくらいのお湯の量が流れている計算となります。

また、湯船にお湯を張ったらなるべくすぐ入るようにしましょう。時間が空けばお湯の温度が下がり、追加の給湯や追いだきをする必要が出てきます。どうしても入るまでに時間が空くときは、温度が下がらないように、浴槽にふたをしましょう。

●水道代を節約するポイント

- ・キッチン

- 水やお湯を出しっ放しにしないことが基本。洗いおけなどを使って食器を水につけ、そこに食器用洗剤を入れて洗う「ため洗い」なら、水や洗剤の使用量を減らせます。

食器洗い乾燥機は、手洗いに比べて節水効果があるとされています。しかし、洗剤を余計に入れると水を余計に使うことになります。洗剤の量を増やしても洗浄能力はほとんど変わらないので、決められた量を守って使いましょう。 - また、洗い物が少ない場合はいったん水につけておいて、次の洗い物が出たときに2回分をまとめて洗うことで使用回数を減らし、節水効果を高める方法もあります。「洗い物をそのままにするのは気が進まない」という人は、洗い物の量に合った少量コースなどを選んで使いましょう。

- ・風呂

- ガス代の項でも紹介した通り、シャワーの出しっ放しは水の無駄遣いです。小まめに止めながら使いましょう。シャワーの回数が多くなって水道の使用量も増えがちな夏は、特に注意しましょう。

- また、洗濯機には風呂の残り湯を利用するコースを備えた機種もあります。これを使えば、ポンプで湯船から残り湯をくみ上げて洗濯時に使い、すすぎは水道水で行うことで節水に役立ちます。ただし入浴剤が入った残り湯は、色素が洗濯物に付いたり洗剤の洗浄力が落ちたりするので使用は避けてください。なお、残り湯は時間がたつと雑菌が増えるため、なるべく早く使うのがおすすめ。気になる人は、除菌剤入り洗剤を使うなどリスクを軽減する対策を考えるか、残り湯を使わないで洗濯しましょう。

- ・洗濯

- 洗濯機を使うときの節水ポイントは、洗剤は適量を守ること、洗濯物は小まめに洗うよりはまとめて洗うと洗濯回数を減らすことができます。すすぎが少なくて済む洗剤を使うなどの工夫もできます。

- ・トイレ

- 水を流すときは「大」と「小」を使い分けること。東京都水道局「令和3年度一般家庭水使用目的別実態調査」では、家庭での水の使われ方の1位は風呂(43%)、トイレ2位(20%)と意外に多いので注意しましょう。ちなみに同調査では洗濯3位(16%)、炊事4位(15%)となっています。

- ・洗面所

- こちらも水を出しっ放しにしないことが一番の節水対策。歯磨き中や洗顔中は水を流したままにせず、小まめに止めながら使いましょう。コップや洗面器を使って水をためるのも有効です。

UR賃貸住宅で一人暮らしの初期費用を抑えよう

一人暮らしを始めるときは、水道光熱費の節約術だけでなく、引っ越しの初期費用をどう節約するかも重要なポイント。UR賃貸住宅はそのようなニーズにもぴったりです。

引っ越しの初期費用を抑えるには物件選びも大切。というのも、初期費用のうち敷金、礼金などは物件ごとに違い、仲介する不動産会社や貸主によっては仲介手数料や前払い家賃・前払い共益費(または管理費)の扱いも違ってくるからです。

UR賃貸住宅は全国に約70万戸ある豊富な物件から選べ、こうした初期費用を抑えて引っ越しができる特長がそろっています。

●初期費用を抑えられるUR賃貸住宅の特長

UR賃貸住宅は、前身の団体を含め1955年から日本のまちづくり・住まいづくりに貢献してきたUR都市機構が提供する賃貸住宅です。

初期費用や入居時の条件として、以下の「4つのメリット![]() 」が特徴的です。

」が特徴的です。

- ・礼金ナシ 物件によっては家賃1~2カ月分が必要な礼金が不要です

- ・仲介手数料ナシ 仲介した不動産会社に支払う仲介手数料が不要です

- ・更新料ナシ 契約更新時の更新料不要。契約は面倒な手続きのない自動更新です

- ・保証人ナシ 保証会社による保証も不要。保証料も必要ありません

このため、賃貸借契約の際に支払うのは

敷金(原則として家賃2カ月分)+入居日からの日割り家賃+入居日からの日割り共益費

と、とてもシンプルです。

一方で一般的な賃貸住宅の場合は

敷金(家賃2カ月分)+礼金(家賃1カ月分)+仲介手数料(家賃1カ月分)+入居日からの日割り家賃+入居日からの日割り共益費(または管理費)+前払い家賃(1カ月分)+前払い共益費(または管理費)(1カ月分)

となり、初期費用が大きく違ってきます(このほか保証会社への保証料、火災保険料などが必要)。

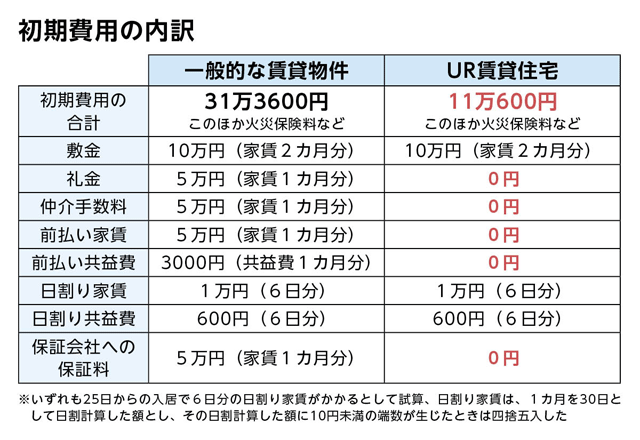

家賃5万円、共益費3000円の部屋を借りた例で、初期費用を一般的な賃貸物件とUR賃貸住宅で比較すると

- ・一般的な賃貸物件の初期費用 31万3600円(このほか火災保険料など)

- ・UR賃貸住宅の初期費用 11万600円(このほか火災保険料など)

となります。

※UR賃貸住宅では火災保険への加入は任意です

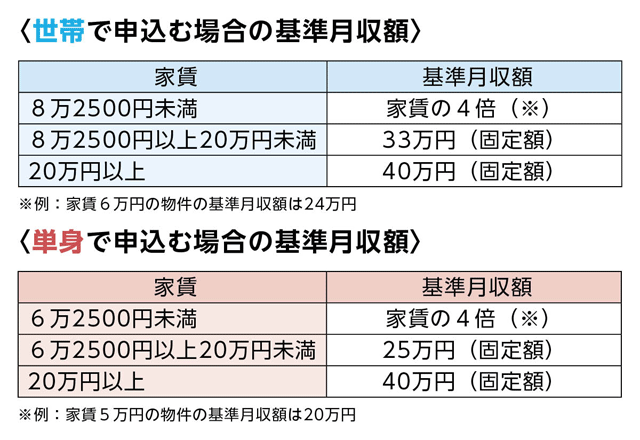

なおUR賃貸住宅の申込み資格には収入要件があります。それが「申込者本人の平均月収額が基準月収額以上であること」で、給与収入や事業所得、不動産所得、雑所得(年金等)など、将来も継続すると認められる収入をもとに、原則として過去1年間の額面収入の合計額を12で割った額を平均月収額としています。入居を希望する物件の家賃の額、入居者が世帯か単身かによって、基準月収額は以下のように異なりますので確認しておきましょう。

●UR賃貸住宅のお得な家賃プラン

さらにURには以下のようなお得な家賃プランも用意されています。

- <U35割> 35歳以下の方を対象としたお得な家賃

- 3年間限定で、お得な家賃で借りられます。対象は契約者が35歳以下の世帯。学生、単身、夫婦、子育て世帯も対象です。なお配偶者以外の同居者には一定の条件があります。

※3年間の定期借家契約

- <URライト(定期借家)>

- 契約期間の満了により、契約が更新されることなく確定的に終了する契約。期間中の家賃変更がなく、3年間お得な家賃で借りられます。最初から借りる期間が決まっている人、いろいろな物件に住んでみたい人などにおすすめのプランです。

- ●ハウスシェアリング制度でルームシェアも可能!

- もともと一人暮らしを検討していたが、仲の良い友人や知人と一緒に暮らすことも考えているという人には、URの「ハウスシェアリング制度

」が便利です。

」が便利です。

友達など家族以外の単身者同士の入居について、原則2名まで契約ができます(1K、1DKおよび1LDKの住宅では2名が限度となります。住宅形式に応じて3名以上でも同居が可能。ただし居室数=最大人数となります)。友人同士やカップルでのルームシェアなど、さまざまな住まい方に対応しています。 - 代表者が契約するのではなく、シェアする入居者全員が契約者となるため、それぞれの平均月収額が一定額以上であるなどの申込資格に該当すれば入居が認められます。満18歳以上の学生の場合は、平均月収額が条件に満たなくても申し込み可能な場合があるため、学生でもルームシェアをして暮らすことができます。

- ●「URでPonta」なら家賃支払いでポイントがたまる

- ポイント好きにはうれしい特典もあります。それが、家賃でポイントがたまる「URでPonta

」です。サービス申込みで家賃500円ごとに1Pontaポイントをためることができ、たまったポイントはPonta提携のさまざまなお店で使えます。

」です。サービス申込みで家賃500円ごとに1Pontaポイントをためることができ、たまったポイントはPonta提携のさまざまなお店で使えます。

ゆとりを持って一人暮らしを始められるUR賃貸住宅

一人暮らしの水道光熱費の特色と節約術を詳しく紹介してきましたが、実際に引っ越すときには、初期費用が高いハードルになることがよくあります。しかし、UR賃貸住宅はそうした初期費用のうち、「礼金ナシ」、「仲介手数料ナシ」、「更新料ナシ」、「保証人(保証料)ナシ」の4つのメリットのおかげで、経済的にゆとりを持って引っ越しができます。

さらにUR賃貸住宅の物件は都心部から郊外までさまざまな地域に点在し、「便利な場所に住みたい」、「静かな場所で過ごしたい」など、自分の一人暮らしのイメージに合う立地の物件を探しやすいのもポイント。駅近くなら通勤・通学に時間的なゆとりが持て、緑に囲まれた環境なら気持ちの面でもゆとりを持てるでしょう。

さまざまなゆとりの中で一人暮らしが始められるUR賃貸住宅。ホームページの「物件を探す」のページで、希望する地域や間取り、家賃の範囲、U35割やURライト対象の物件かどうかなど、詳細な条件を指定して物件を探すことができます。一人暮らしを考え始めたら、UR賃貸住宅の物件も探してみましょう。

監修/矢野 きくの

一人暮らしの水道光熱費に関するよくある質問(FAQ)

- Q.一人暮らしの水道光熱費は1カ月当たりどのくらいかかりますか?

- A.総務省統計局「家計調査2024年」によると、一人暮らしの1カ月当たりの水道光熱費の全国平均は、電気代6756円、ガス代3056円、他の光熱費721円、上下水道代2282円の合計で1万2816円です。季節や地域によって変動するため、あくまで目安として参考にしてください。

- Q.水道光熱費とは具体的に何を指しますか?

- A.一般的に電気料金、ガス料金、水道料金を指します。これらは生活に不可欠なライフラインの利用料で、毎月必ず支払うことになるので家計の「固定費」とされています。

- Q.水道光熱費を節約できる簡単な方法はありますか?

- A.今すぐできることとして、以下のようなものがあります。

- <電気代>エアコンの設定温度を夏は28℃、冬は20℃を目安にする。冷蔵庫に物を詰め込み過ぎない。

- <ガス代>調理で鍋を使用する際は、底から炎がはみ出さないように火加減を調整する。浴室ではシャワーを出しっ放しにしない。

- <水道代>歯磨きや洗顔中は水を出しっ放しにせず、小まめに止める。使った食器などは「ため洗い」を活用する。

- Q.女性の一人暮らしだと水道光熱費はどのくらいですか?

- A.総務省統計局「家計調査2024年」によると、一人暮らしの女性の水道光熱費の金額は1カ月当たり平均1万3439円です。男性に比べて、女性の方が1330円高くなっています。

水道光熱費は家計の固定費。上手に節約すると毎月の生活にゆとりが持てる

- ・水道光熱費とは電気、ガス、水道などの利用料。通常は毎月支払う必要があるため、家計では一般的に固定費に含まれる

- ・電気料金とガス料金は季節や気候による変動が大きく、水道代は自治体ごとの料金の違いなども影響する

- ・一人暮らしでは水道光熱費の節約はもちろん、入居するために必要な初期費用の節約も大きな課題

- ・UR賃貸住宅なら「4つのメリット」で初期費用が抑えられ、お得な家賃プランも。一人暮らし向きの間取りも多い

くらしのカレッジ編集部は、「くらし」に関するさまざまなヒントをお届けすることを目的に、インテリア、リノベーション、DIY、子育て、イベント情報など、生活を豊かにするアイデアや日常的に楽しめるコンテンツをご紹介しています。

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります