住みたいへやの選び方

敷金の返金(返還)はいつ・どのくらい?トラブルを防ぐ方法や返金されない場合の対処法も解説

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります

賃貸物件を借りるとき、よく見聞きするのが「敷金・礼金」という言葉。敷金は礼金と異なり、部屋を退去するときに戻ってくるお金です。しかし、返金(返還)されるには条件があるのも事実。「敷金なんて戻ってこないことの方が多いのでは?」。そう思っている方へトラブルになりやすい「原状回復費用」や「敷金」が返金される仕組み、トラブルを防ぐ方法やトラブルが起こったとき(返金されない場合)の対処法を詳しく解説します。

敷金とは?相場はどれくらい?

そもそも敷金は具体的にどういった目的で支払う費用なのでしょうか。目安となる金額とともに解説します。

●敷金は退去時の原状回復費用や家賃の補填(ほてん)のための担保

借主が貸主である大家さんに、契約時の担保として預けておくお金を「敷金」といいます。主に部屋を退去するときの原状回復費用や、借主の家賃の支払いが滞ったときの補填(ほてん)として使われます。退去時に大家さんに支払うべき費用が差し引かれ、余った分は返金されます。

●敷金の相場はどれくらい?

敷金は入居審査が終わり、賃貸借契約を結ぶ際に支払うことが一般的です。令和3年度の調査では、敷金の相場として家賃1カ月分が半数以上を占め、次に家賃2カ月分が多いようです(※)。また、敷金のほか、礼金や火災保険料、保証会社利用料、前家賃などの初期費用も同時に支払うことが多いでしょう。

●敷金の代わりに保証金を支払うケースも

関西や九州では、敷金の代わりとして「保証金」を支払う場合が多く、その相場はおよそ家賃の3~6カ月分と、敷金に比べると割高な傾向にあります。その中から退去時にかかる原状回復費用をあらかじめ決めてしまい(1~2カ月分が相場)、補修費がいくらかかってもその金額以上は引かれないことが特徴です。ただし、きれいに使って補修が少ない場合でも、余った金額が返金されることはありません。

- ※【出典】国土交通省「令和3年度 住宅市場動向調査報告書」より

- https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001477550.pdf

敷金が返金される時期はいつ?

一般的には、退去後1カ月くらいで返金されるケースが多いようです。入居時に交わした賃貸借契約書に明記されているため、確認しましょう。

●返金に時間がかかる場合もある

賃貸借契約を解消し部屋を退去した後、ハウスクリーニング費用や修繕費、家賃未納分などを差し引いた上で、最終的な敷金の返金額が決まります。そのため、退去してから返金されるまで時間がかかる場合もあります。

返金は契約時に支払った敷金から、上記の原状回復費用などを差し引いた金額となります。ただし、借主の原状回復義務により、設備の故障の度合いや修繕箇所の数によっては、借主が追加料金を支払う可能性も。原状回復義務についてはこの後詳しく解説します。

敷金の返金にかかわる原状回復義務とは?

部屋を退去するときに返金される敷金の額は、原状回復費用の有無や金額によって変わります。そのとき、原状回復義務とはどの範囲までを示すのでしょうか。

●原状回復義務の範囲とは?経年劣化も含まれる?

借主がアパートや賃貸マンションを退去する際に、設備や建具などの損耗・毀損(きそん)を修繕し、部屋を借りたときと同じ状態に戻す義務があります。これを「原状回復義務」といいます。ただし、入居したときとまったく同じ状態に復旧させる必要はありません。

原状回復に関しての賃借人の責任となる範囲については、国土交通省のガイドラインにより、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(きそん)を復旧すること」と定められています(※)。

つまり、普段通りに生活している中での汚れや傷、経年による劣化や故障などについては、回復する義務は発生しないということです。この場合の修繕費は貸主である大家さんの負担となりますが、契約の内容によっては借主が負担するケースも出てきます。

- ※【参考】国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)

- https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf

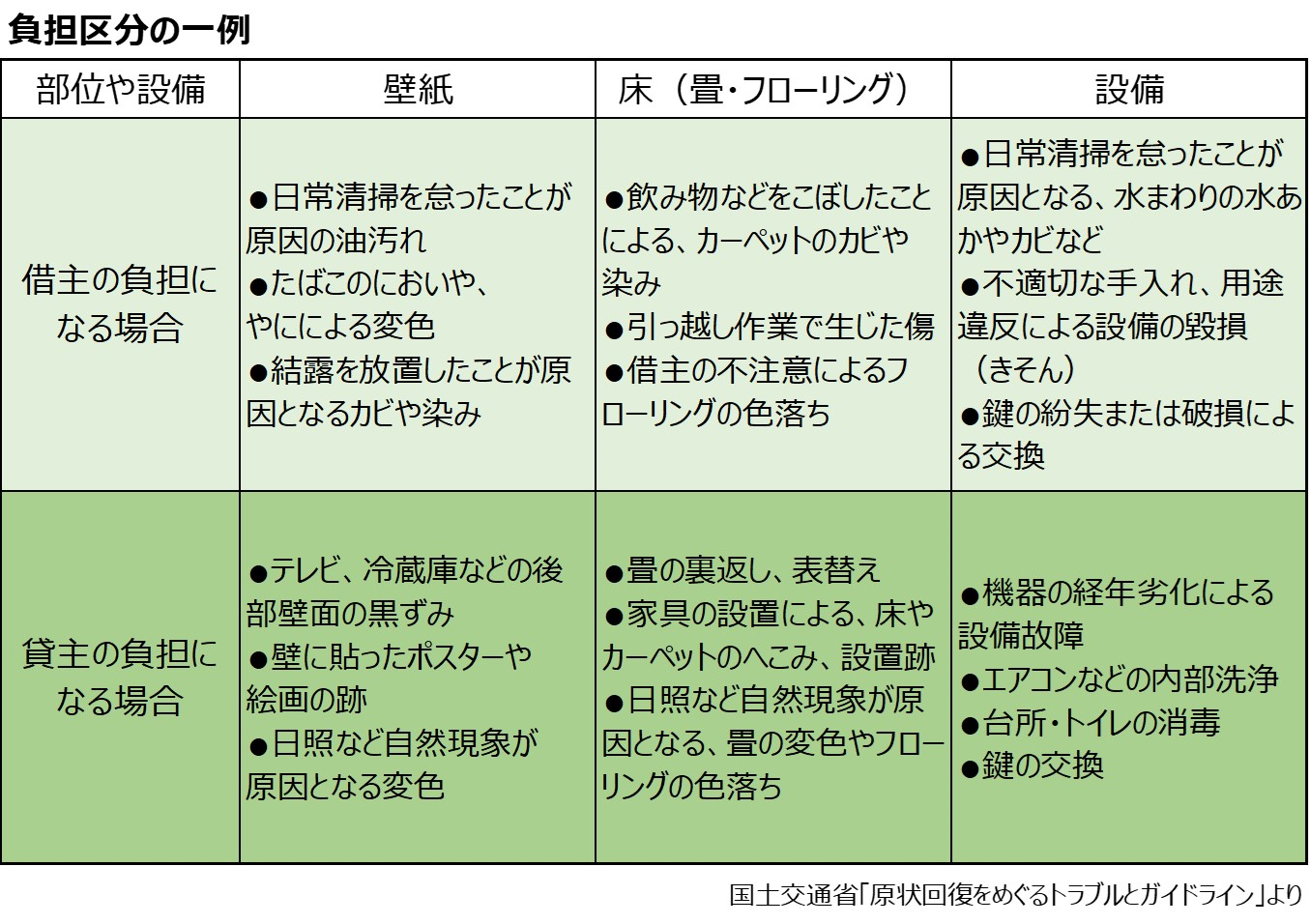

●借主負担となる使い方の例とは

通常の使用による劣化に関しては、貸主の負担となります。例えば、家具の設置による床やカーペットのへこみ、テレビ・冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ、日照による壁紙や畳の変色、フローリングの色落ちなどがそれに当たります。

ただし、壁の落書きなどの故意による損傷や、飲み物をこぼしたカーペットの染み、結露を放置してできたカビの汚れ、喫煙によるにおいが染みつき変色した壁紙など、日常的な掃除や手入れを怠ったために生じた汚損は借主の負担とされます。

敷金トラブルを防ぐには?

敷金と原状回復をめぐるトラブルには、契約時や退去時の立ち会いの場などの際に借主自身が注意することで、防げるものもあります。

●賃貸借契約書の内容を確認する

「きれいに使っていたのに、敷金がまったく戻ってこなかった」、「ハウスクリーニング費用として高額を請求された」などの退去時のトラブル。特にお金にかかわるトラブルを防ぐためには、賃貸借契約書に記載されている内容をしっかり確認することが重要です。

物件によっては「退去時に専門業者によるクリーニング清掃費用○万円を敷金から差し引く」といった特約事項が記載されていることもあります。前出のガイドラインで貸主が負担すべきとなっている項目でも、賃貸借契約書に事前に書かれていると借主の負担となる場合があります。

また、賃貸借契約書に「敷金2カ月(解約償却1カ月)」と記載されていた場合、原状回復費用の有無や金額にかかわらず1カ月分は返金されないという条件になります。一度契約が成立してしまうと、内容を変更するのは難しいので、契約時に注意が必要です。

●入居時に部屋を確認しておく

畳やフローリング、クロス、設備など、入居時にすでに付いている傷や汚れなどをしっかり確認しておきましょう。できれば日付入りで写真を撮って保管しておくと、退去時のトラブル回避に役立つことがあります。

●退去時の立ち会いに参加する

退去時は大家さんまたは、大家さんから管理を委託されている不動産会社の担当者が部屋を訪れ、原状回復義務の範囲を確認します。このときなるべく立ち会い、適切な範囲内での負担となっているかを確認した上で、敷金精算書や退去精算書などにサインすると良いでしょう。

原状回復のための修繕費を負担することになった場合、まずは請求書に記載される明細を確認することが大切です。例えば「畳1枚しか汚していないにもかかわらず、全面張り替え分の金額を請求された」、「ハウスクリーニングの範囲や、単価が明記されていない」、「返金せずに済むよう、敷金の額に合うように費用が見積もられていた」などといったケースも考えられます。退去時の立ち会いに参加し、適切な範囲内での負担となっているかを確認した上で、敷金精算書や退去精算書などにサインすると良いでしょう。

敷金トラブルが起こった場合の対処法は?

退去時に敷金返金に関するトラブルが発生してしまった場合は、冷静に対処することが重要です。万が一の場合に備えて、具体的な相談先や対処方法を確認しておきましょう。

●管理会社や大家さんに返金を求める

貸主である管理会社や大家さんには敷金の返金義務があります。敷金から原状回復費用などを差し引いた金額が返金されない場合は、理由を確認することが大切です。賃貸借契約書の内容などと照らし合わせて、こちらの主張が正しいのであれば、返金交渉を行います。

●内容証明郵便(書面)で返金を求める

話し合いで合意を得られなかった場合は、書面で正式に敷金返金を催促すると良いでしょう。その場合、金額や期日などに加えて「支払いに応じない場合は法的措置をとる」と明記し、日本郵便の「内容証明」で送付。配達証明も付けてもらいます。配達証明付きの「内容証明」で送付すれば、「誰が」、「いつ」、「どのような」内容を送ったかを証明でき法的な証拠となります。内容証明には敷金を支払っている事実や貸主から送付された見積書の金額、借主が本来負担すべき費用、請求する金額、入金先口座なども記載しましょう。

●自治体の消費生活センターなどに相談する

不当な請求などによって敷金が返ってこない場合、消費生活センターや各都道府県の不動産相談窓口など、公的機関に相談するのがおすすめです。消費生活相談員が、自主交渉の方法や具体的な解決策などを助言してくれるほか、ケースによっては交渉の手伝い(あっせん)をしてくれる場合もあります。

相談する際は、事前に契約書などの関係書類やトラブルに至った状況についてのメモ、トラブルが起きた箇所の写真などを用意しておくとスムーズです。消費生活相談員には守秘義務があるため安心して相談できるでしょう。なお相談は無料ですが、通話料金がかかる点に注意が必要となります。

●少額訴訟を起こす

少額訴訟は60万円以下の支払いを求める場合のみ利用できる、簡易裁判所における訴訟手続きです。簡易迅速に紛争を解決する手段として設けられた制度であり、1回の審理で判決を得られるので、早急に解決したい場合に有効な手段となります。ただし訴訟は最終手段として、できる限り話し合いで解決を図る方が良いでしょう。敷金の返金を請求できる権利は原則的に退去から5年以内となるため、期限にも留意しておきましょう。

退去時も安心!UR賃貸住宅の敷金や原状回復義務について解説

全国に約70万戸もの住宅を持つ、独立行政法人都市再生機構が管理・運営しているUR賃貸住宅。退去の際の原状回復も負担区分が明確に決められているので安心です。

●UR賃貸住宅の敷金・原状回復義務について

敷金を原状回復の費用として支払う必要がある場合もありますが、URでは入居者の修繕負担区分が明確なので、不明瞭な請求や敷金返金トラブルなどが起こる可能性が低く安心です。また、故意・過失によるものではなく、経年による劣化に関しては、「通常の使用に伴う損耗」としてURが負担します。原状回復義務の範囲についても入居者に向けて発行される「住まいのしおり」に、退去時の負担区分の例示が分かりやすく記載されているので、確認しましょう。

敷金の返金の時期については、契約解除日から原則30日以内で修理費用などの精算後になります。ただし、精算額が敷金を超える場合は、不足分を支払う必要があります。

また、UR賃貸住宅からUR賃貸住宅へと住み替える場合は、精算後に残った敷金を引き継ぐ「住み替え制度」が便利です。新居の契約時には、残額分のみ敷金を支払えば良いので、そのぶん初期費用を抑えることができます。適用されるには一定の条件があるので事前に確認しましょう。

●礼金・仲介手数料・更新料などの初期費用は?

契約の際に支払う金額は、2カ月分の敷金と日割りで計算された家賃、そして日割り共益費(管理費)のみ。UR都市機構との直接契約となるため、礼金、仲介手数料が不要です。また、保証人はもちろん家賃保証会社の利用も必要ないため、保証料を支払う必要もなく、費用も手続きの煩雑さも軽減されるのはうれしいですね。こうした初期費用を大幅に抑えられる「4つのメリット」はもちろんですが、鍵交換代などの項目がなく必要な費用が明確なので安心です。

●ライフステージに応じたお得な家賃プランもご用意

URには暮らす人のライフスタイルや条件によって選べる、お得な家賃で借りられるプランがあります。一定の条件を満たす必要がありますが、ぜひ検討してはいかがでしょうか。

- <近居割>

- 募集家賃から5年間、5%減額されます。対象となるのは同じUR内、もしくは半径2km以内の別々のURで、親世帯・子世帯の二世帯が近居する場合で、新たに契約した世帯の家賃が減額されます。また、二世帯同時に契約する場合は、両世帯とも減額されます。条件を満たした子育て世帯については、最長5年間、家賃の20%(上限4万円)がサポートされます。ただし、世帯の所得合計が月25.9万円以下で、対象が一部団地となるなどの条件があります。

- <U35割>

- 契約者が35歳以下の場合、3年間の定期借家契約で家賃がお得なプランです。契約名義人が35歳以下であれば、単身、学生、夫婦、子育て世代のいずれでも対象になります。なお配偶者以外の同居者には一定の条件があります。

- <そのママ割>

- 満18歳未満の子供と同居かつ扶養していれば、3年間の定期借家契約で家賃がお得なプランです。申込時に妊娠している場合も適用され、また、満18歳未満であれば孫や甥、姪などでもOKです。

- <子育て割>

- 新婚世帯は最長3年間、子育て世帯は最長6年間、その二つを切り替えた場合に最長9年間、家賃の最大20%(所得に応じた減額となります。上限2万5000円)がサポートされます。対象は結婚5年以内の新婚世帯、または18歳未満の子供がいる世帯。いずれも所得合計が月25.9万円以下の場合となります。

- <URライト(定期借家)>

- URライト(定期借家)には、契約の更新はありませんが、その代わり月々支払う家賃を通常よりも抑えることができます。期間限定の住まいを探している方におすすめです。(契約期間が3年を超える場合は、一部を除き通常家賃と同額です。)

敷金トラブルを防ぐために、日ごろから部屋をきれいに保つことも大切

敷金の返金に関するトラブルを防ぐためには、賃貸借契約の内容や、入居時・退去時の部屋の状態を確認することが重要です。また新居での生活がスタートしたら、部屋をきれいに保つことも大切になります。部屋の汚れはたまるほど落としにくくなります。退去を決めてから大掃除を始めるのではなく、日ごろから小まめに掃除を心掛けましょう。そうすれば、退去時の修繕費を最小限に抑えることができるはずです。

万が一、身に覚えのない修繕費を請求された場合は、不動産会社に連絡を取り負担の理由などの説明を受けましょう。そこで明細が提示されないなど納得ができない場合は、全国にある消費生活総合センターに相談することもできます。

その点、UR賃貸住宅なら退去後に担当者による室内確認があり、どの部分が借主負担になるのかを説明してもらえます。部屋を借りるときも退去するときも、丁寧なサポートがあるので安心ですね。

監修/鬼沢 健士

安心して住み替えるには、「敷金」の仕組みや原状回復義務の範囲を理解することが大切

- ・敷金とは、貸主が部屋の原状回復費用や家賃の未納を補填(ほてん)するために預かるお金のこと

- ・退去の際には部屋を原状回復する義務が発生。修繕費などの差額分が返金される

- ・敷金の返金に関するトラブルを防ぐには、入居時の賃貸借契約書や退去時の修繕費の明細などを確認する

- ・UR賃貸住宅なら退去時に担当者の室内確認があり、入居者の修繕負担区分が明確になるので安心

くらしのカレッジ編集部は、「くらし」に関するさまざまなヒントをお届けすることを目的に、インテリア、リノベーション、DIY、子育て、イベント情報など、生活を豊かにするアイデアや日常的に楽しめるコンテンツをご紹介しています。

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります