カフェ開業はテナント物件探しとこだわりポイントの明確化がカギ

自分のこだわりを生かした居心地のよい理想のカフェを開業したい。そんな希望をかなえるには、理想と現実との折り合いをつける厳しい視点も重要です。カフェライターとして全国のカフェを訪ね、数多くの著書を上梓するほか、雑誌やWebのカフェ特集などでも活躍する川口葉子さんは、「立地や賃貸料などが好条件のテナントを探すのはもちろん、店内のデザインではこだわりポイントの明確化も大切です」とアドバイスします。

川口さん(以下敬称略)「一般的に飲食店は立地が重要といわれ、朝・昼・夜と時間帯を変えて、想定される客層や人の流れを調べる調査は欠かせません。また、駅前と住宅地とでは顧客の利用目的も異なります。一見のお客さまが多い駅前と比べて、住宅地のカフェではカウンターを指定席とする常連客たちの交流の場となる傾向があります」

もちろん、初期費用や月々の賃貸料もなるべく抑えられる物件を探すことも大切。特に店内のデザインにこだわりたいなら、そちらにお金を使う分、ほかの費用をどう節約するかを考える必要があるのだとか。

川口「店内についても、お金をかける部分と節約する部分を明確にした方がいいでしょう。例えばこだわりの優先順位が高いもの、食器などお客さまに身近な部分にはお金をかけ、調理設備などはお客さまに見えないのでリサイクル品でも構わない、などです。また、100%の完成度でオープンさせるのは難しいため、完璧を目指し過ぎないことも重要。オープン後、様子を見ながら少しずつ改修もできますから」

そのように好条件のテナントを探し、デザインや内装にこだわってカフェ「はらの木」を開業したのは、意外なことに幼稚園。どんなカフェなのか、オープンまでの経緯や店の魅力について担当者にお話をうかがいました。

どの世代にも親しまれる雰囲気のカフェを地域のよりどころに

コミュニティー・カフェ「はらの木」が2024年6月にオープンしたのは福岡市の中心部から少し離れた住宅地。40〜50年ほど前に建てられ、現在も1800世帯を超える世帯が住むUR原団地(福岡市早良区)の店舗向け賃貸物件「URテナント」の一角です。カフェを運営する大原幼稚園も団地と同じ時期に開園し、地域に根ざした幼児教育を行ってきました。

そんな幼稚園がカフェをつくった理由について、「はらの木」プロジェクトマネジャーの森實(もりざね)あかりさんは、「団地やその周辺は高齢化が進んでいます。子育て支援拠点の不足、高齢者の独居といった地域課題も抱える中、長く地域に寄り添ってきた幼稚園として何か役に立ちたいと園の理事長とも相談したんです」と話します。

森實さん(以下敬称略)「そこで子育て支援と、高齢者支援にもなる地域連携、この2つの機能を持った拠点を目指すことにしました。カフェにしたのは、ただ単に交流スペースを設けるより、幅広い世代が気軽に集まれる場所になると考えたから。木を多く使った温かみのあるデザインで、あまり子どもっぽくなく、子育て中の親御さんも高齢の方も落ち着ける雰囲気にこだわりました」

確かに、カフェの店内は木のぬくもりを生かしたシンプルなデザインで、年齢を問わず親しみやすい雰囲気です。森實さんは東京の大学を卒業後、IT企業に就職。結婚後しばらくして勤務先を退職し、夫の実家が営む大原幼稚園に夫婦で入職したため、カフェの立ち上げや運営は未経験でした。

森實「だから周囲の方にたくさん助けていただきましたね。店内のデザインと施工は近くでカフェを運営する建築会社にお願いして、コーヒーは豆を焙煎販売する店に相談したら、快く教えてくださる方と出会えたんです」

「はらの木」の店名や店内デザインに込めた地域への想い

さまざまな人に来てほしいコミュニティー・カフェだからこそ、運営側の想いが伝わるデザインにしたい。そう考えた森實さんは建設会社やロゴ・ネーミングなどを手掛けたデザイナーと打ち合わせを重ね、多くのアイデアが生まれたと言います。

森實「店名はデザイナーさんのアイデアで、原という地名と、木のように子どもたちや地域の皆さんとこれから一緒に成長して、この地にしっかり根を張った存在になろうという想いから。木の形をしたロゴは幹が葉っぱを支える手のように見えたり、『は』の文字が隠れていたりと、遊び心が楽しいデザインです」

子どもたちの作品などを飾れるよう、店の壁にピクチャーレールを設置するアイデアも打ち合わせで決まったのだそうです。

一方、建設会社からは店の外側と内側に段差を設け、ベンチがわりに気軽に腰掛けられるスペースをつくるよう提案も。店内デザインでは「どこにお金をかけるかメリハリをつける」ようアドバイスをもらったそう。森實さんは「お客さまの手に触れる家具はいいものを。その代わり天井はコンクリートのままで節約」など、自分のこだわりと店内の居心地を考えながら、取捨選択していきました。

店づくりは保護者やスタッフと協力して

さらに幼稚園に子どもを預けている保護者からもボランティアを募り、店のコンセプトやメニュー開発などを一緒に考えていったとのこと。例えば店の少し奥まったエリアをキッズスペースにして、その奥にオムツを替えたりする場所を設けたのは保護者のアイデアから。

森實「フードメニューのおにぎりは子どもに魚を食べさせたいという要望が多かったので、『鯖はよく食べてくれます』などの意見を参考に鮭や鯖を加えました。さらに、保護者のアイデアでおかかチーズもラインアップ。団地の管理事務所の方から『高齢の方はボリュームが多過ぎないほうがうれしい』と聞き、サイズを小ぶりにしています」

オープン後はリピーターも多くなり、おにぎりだけで飽きないようキーマカレーやガパオライスなどもメニューに加えていったのだとか。「保護者の皆さんからは、こういうカフェがあるといいねと共感して手伝っていただけたのだと思います」と森實さん

川口さんからは「カフェに来る人に合わせたメニュー開発はとても重要。幼稚園を中心に親子はもちろん、団地の高齢の方など明確なターゲットに向けたメニューなので、お客さまにも喜ばれるでしょう。今後は余った食材で作るメニューなども考えてみては」とアドバイスをいただきました。

現在「はらの木」で店長役を務める岡本彩花さんは、福岡の大学に在学中、地域の課題解決に取り組む団体を主催。森實さんとは学生のときからの知り合いで、卒業後しばらくして「はらの木」のオープニングスタッフに誘われたそうです。

岡本さん「この店は午前中は親子連れ、午後は団地にお住まいの高齢の方、夕方は学校帰りの子どもたちと、さまざまなお客さまに来ていただいています。高齢の方には大事な交流の場になっているようですし、2カ月に1回くらいのペースで団地やカフェを知らない方にも来ていただくイベントを開催し、関係人口を増やす取り組みも行っています」

デザインの自由度が高く初期費用が抑えられる「URテナント」

森實さんの想いと周囲のさまざまな意見を反映して完成した「はらの木」。「URテナント」は躯体のみのスケルトン貸しなので、店内デザインの自由度も高いです。森實さんはURの担当者に何度も相談しながら、デザイナーや建築会社とのアイデアを実現させていきました。

森實「配管設備のことやコストが抑えやすい工事のやり方など、担当の方にとても丁寧に教えていただき、とても助かりました」

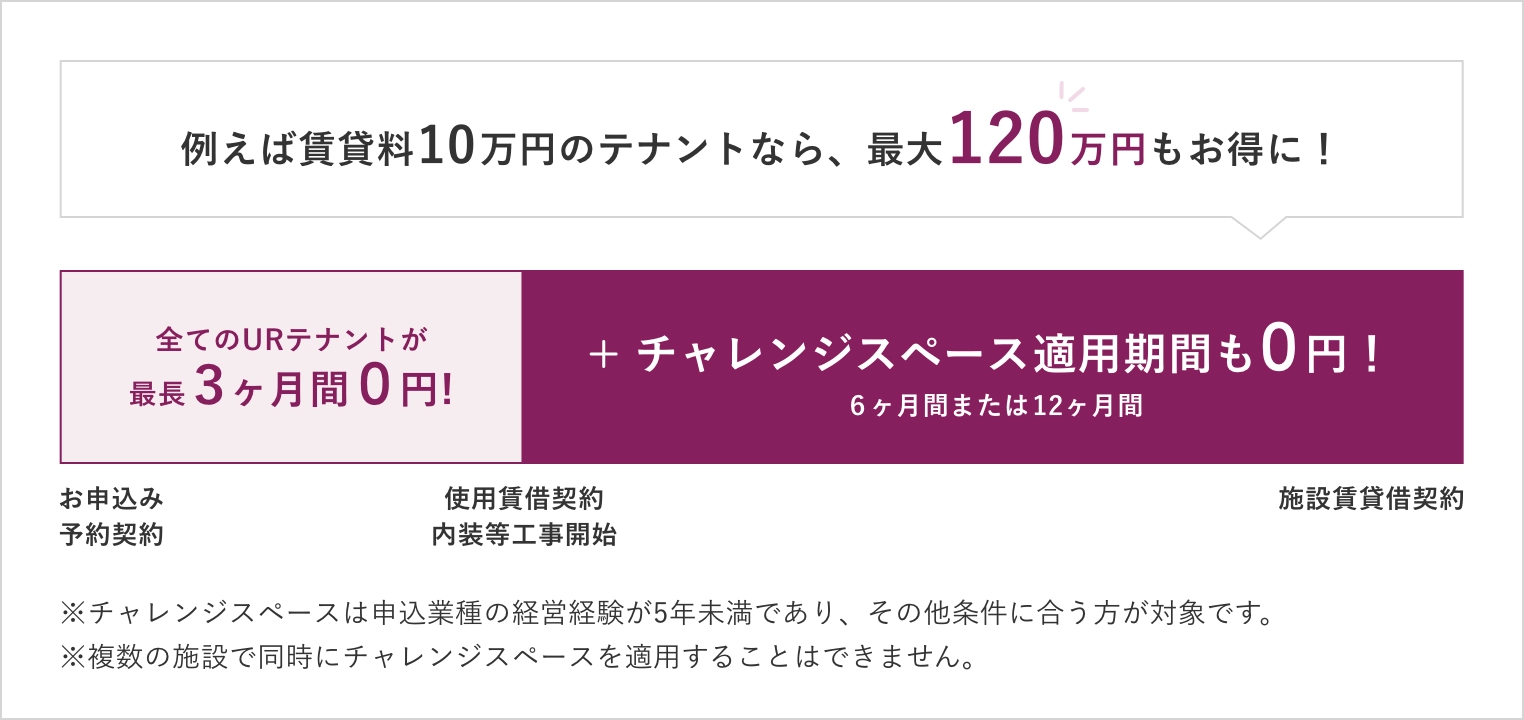

スケルトン貸しの場合、内装工事にお金がかかりがちですが、「はらの木」のようにこだわりポイントを明確にすることで、費用の軽減が目指せるでしょう。しかも「URテナント」は、以下のように一般的な貸店舗に比べて初期費用が抑えやすいというメリットもあります。

新たな顧客獲得が見込める団地での開業を検討

原団地をはじめUR賃貸住宅では、若年層や子育て世帯が利用しやすい制度を設け、子育てをサポートするイベントを定期的に開催するなどの施策により、若者や子育て世帯も増えているのが特徴。コミュニティー・カフェなど地域の交流を目指すような業種にも向いている物件といえます。

また、テナントは団地の敷地内にあるため、顧客として団地内や周囲の住民が見込め、集客に有利な立地なのも魅力の一つです。UR側でもテナントに入る業種のバランスに留意し、さまざまな業種・業態が出店している魅力的なマーケットになっています。

さらにURは賃貸住宅を軸とした地域の活性化にも力を入れています。団地内での交流だけでなく、周囲の住民も含めた交流を促すイベントのサポートにも積極的です。例えば「はらの木」ではURと大原幼稚園とのコラボイベント、同じ地域に住む人の得意分野を生かした教養講座「まちの教室」などを開催しています。

自由な内装デザインがしやすいスケルトン貸しであることなどで、こだわりの店づくりがしやすく、「こんな店をやりたい」という希望をかなえるのにもピッタリ。全国にある「URテナント」をぜひ検討してみてください。