地域の課題解決への取り組みを事業化するとき大事な3つのポイント

子育て支援や高齢者ケアの担い手不足など、人口減少、少子高齢化でさまざまな課題を抱える地域社会。ただ、地域の課題解決に取り組みたいと考えても、自分だけの力でできることには限りがあります。せっかくの取り組みが短期間で終わってしまわないよう、事業化(起業)して運営の安定を図ることも選択肢の一つでしょう。

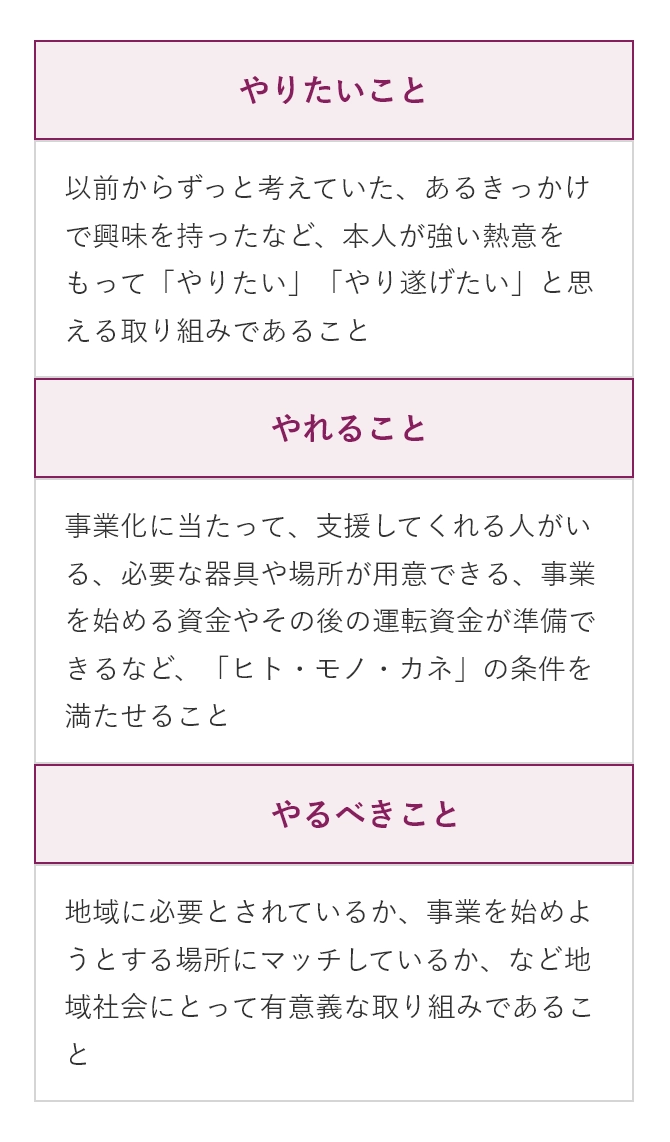

事業化によって取り組みの目的や収支などが明確になれば、企業や地方自治体に協力を仰ぐときに説明しやすく、取り組みに協力する人からの信頼も得やすくなるはず。企業コンサルタントの経験が長く、街づくり組織の運営に詳しい大関暁夫さんは、「事業化を考える際は、『やりたいこと』、『やれること』、『やるべきこと』の3つの視点から見直すことで、大きな失敗を防ぎやすくなります」とアドバイスします。

「事業化で大切な3つの視点」から取り組みをチェック

大関さん(以下敬称略)「この中で『やりたいこと』は、課題解決の取り組みやその事業化にとって最もコアとなる部分。何となく流行っているから、程度の気持ちで続けるのは難しいでしょう」

一方、「やれること」は事業化のノウハウに関する部分。「事業化してもビジネスの規模はそれほど大きくはないと思いますから、ヒト・モノ・カネにある程度の目処がつけば、取り組みの事業化を進めてもあまり問題ないでしょう」と後押しします。

大関「可能なら地域の商工会議所に入会して、開業に向けた事業計画書を中小企業診断士に見てもらうといいでしょう。自分の考えが整理されて事業化への道筋が分かりやすくなると思います。ただし、『家族が本気で反対している』、『知人からお金を借りるつもり』など、悪くすれば家庭環境や人間関係が犠牲になる状況なら、ヒト・モノ・カネについてもう一度見直した方がいいですね」

また、『やるべきこと』の視点では、自分の「やりたいこと」が事業を始めようとする地域の特性にマッチしているか?という検証も重要です。

大関「例えば、子育てや高齢者の支援に取り組むのなら、ターゲットが住んでいる場所の近くに拠点を設けるのが基本。その意味で、団地の中にあるテナントスペースなどは理想的です。テナントの周囲に多くの住宅が並び、近隣の住民も含めてまとまった商圏ボリュームが考えられ、徒歩や自転車で気軽に来られる身近さもメリットです。これは一般的なB to Cのビジネスにも向く立地といえます。もちろん、子育て世帯が多いのか、高齢者の単身世帯が多いのか、といったマーケット調査をもとに、事業内容に適した団地を選ぶ必要があります」

そうした団地の中のテナントで、子どもたちの居場所づくり、高齢者の社会参加や健康維持を目指して駄菓子屋をオープンさせたのが、毛利規寛(のりひろ)さんです。なぜ「団地の駄菓子屋」だったのでしょうか。次項で詳しく話を聞きました。

子どもと高齢者の居場所づくりを団地で事業化

世界的なアパレルブランドや外資系家具販売チェーンでマーケティングを担当した後、福祉用具貸与事業の会社に転職した毛利さんは、今後の日本の人口構成に衝撃を受けたそうです。

毛利さん(以下敬称略)「お金を稼いで消費して日本の経済を支える生産年齢人口(15〜64歳)が、これから10年ごとに500〜900万人ずつ減っていく。そのリアルな数字を目の当たりにして、『こんなに大変な社会を自分の子どもたち世代に残すのは申し訳ない』と感じ、少しでも住みよい社会にするため自分に何ができるだろう?と考え始めたんです」

人口減少の大きな流れを変えることは難しくても、それによって起こる地域社会の課題を少しでも解決したい。そう考えた毛利さんが目指したのは、子どもから高齢者まで多様な世代が気軽に集まれるコミュニティスペースの開設でした。

毛利「少子化の中、子育て支援の窓口は多い方がいい。もちろん放課後児童クラブ(学童保育)も選択肢になるとはいえ、面倒な手続きなし・料金不要のスペースだったら、子どもたちはもっと気軽に利用してくれるだろう。高齢者は自宅にこもりきりにならず、外に出ていろんな人とコミュニケーションすれば、健康維持に役立ち、介護予防につながるのでは?そうした試行錯誤の中から、多様な世代が集まる居場所づくりというアイデアが生まれました」

ただ、先行事例を調べるうちに、単に居場所を作っただけでは積極的に利用する人を集めるのが難しいことを知り、どの世代でも利用しやすい受け皿として「駄菓子屋」という業態に至ったそうです。また、取り組みを長く継続させるため、補助金などになるべく頼らずに済むよう、ビジネスとしての展開を選んだのだとか。

毛利「2023年12月にオープンした『えがおの駄菓子屋』は、1階に駄菓子売場と小さなカフェスペースを設け、2階は子どもたちが自由に活動できる場所として開放しています。駄菓子を買ってくれる子どもが1日の平均で約50人。買い物をしない子ども含めると1カ月で延べ1,900人ほどが利用してくれます。それ以外に、高齢の方が午前中からお昼過ぎくらいまで数人のグループで来て、カフェでくつろいでいらっしゃいますね」

毛利さんが「URテナント」で起業した納得の理由

毛利さんが「えがおの駄菓子屋」を開業したのは、愛知県春日井市にあるUR岩成台団地のURテナント(貸店舗物件)。名古屋市のベッドタウンとして開発され、現在4万人以上が暮らす高蔵寺ニュータウンの中でも、岩成台団地は住戸数1,293戸と大規模な団地の一つです。

毛利「入居開始から50年以上が経つ岩成台団地は、少子高齢化など地域の課題を具現化したような場所。ただ、高齢者だけでなく子どもたちも多く見かけますし、私の取り組みには最適だと思いました。それに介護の会社にいたときは近隣をよく回っていたので土地勘もあり、子どもの頃に北海道の団地に住んでいて親しみがあったことも、団地での開業を選ぶ後押しになりましたね」

大関「地域の課題解決に取り組むときに、土地勘や地域に対する思い入れなどは、『やりたいこと』の思いがどれだけ強いか?『やるべきこと』を適切に判断できるか?に関わる大事な要素だと思います。それにURの場合は全国に物件を持っていますから、テナントを扱う担当者に相談して、ほかの団地で似た事例を参考にできると開業の助けになるでしょう」

現在は全国約450団地に約4,000の貸店舗物件があり、主に住棟の1階に店舗が設けられ、異なる業種の店が連なる商店街になっていることも少なくありません。また、UR賃貸住宅の住棟は緑豊かな広い敷地に適度な間隔を持って建てられ、ゆとりある暮らしが期待できる環境。若い世代や子育て世帯への支援策などが充実し、若い居住者も増えています。

加えてURでは、賃貸住宅を軸とした地域の活性化にも力を入れ、定期的なイベントの実施や学生主体の活性化プロジェクトなども進めています。毛利さんも「今年の団地の夏祭りは2,000人もの集客がありました。それに出店して実績をつくったおかげで、地域のいろいろなイベントから出店を依頼されるようになりましたね」と、団地でのイベントが地域に知られるきっかけになったと言います。

長く地域に根づいている団地も多いため、地域の課題解決に取り組みたい人にも適した立地といえるでしょう。そのほか、B to C分野での強みを生かして飲食店、雑貨店、ものづくりの拠点などにも活用されています。

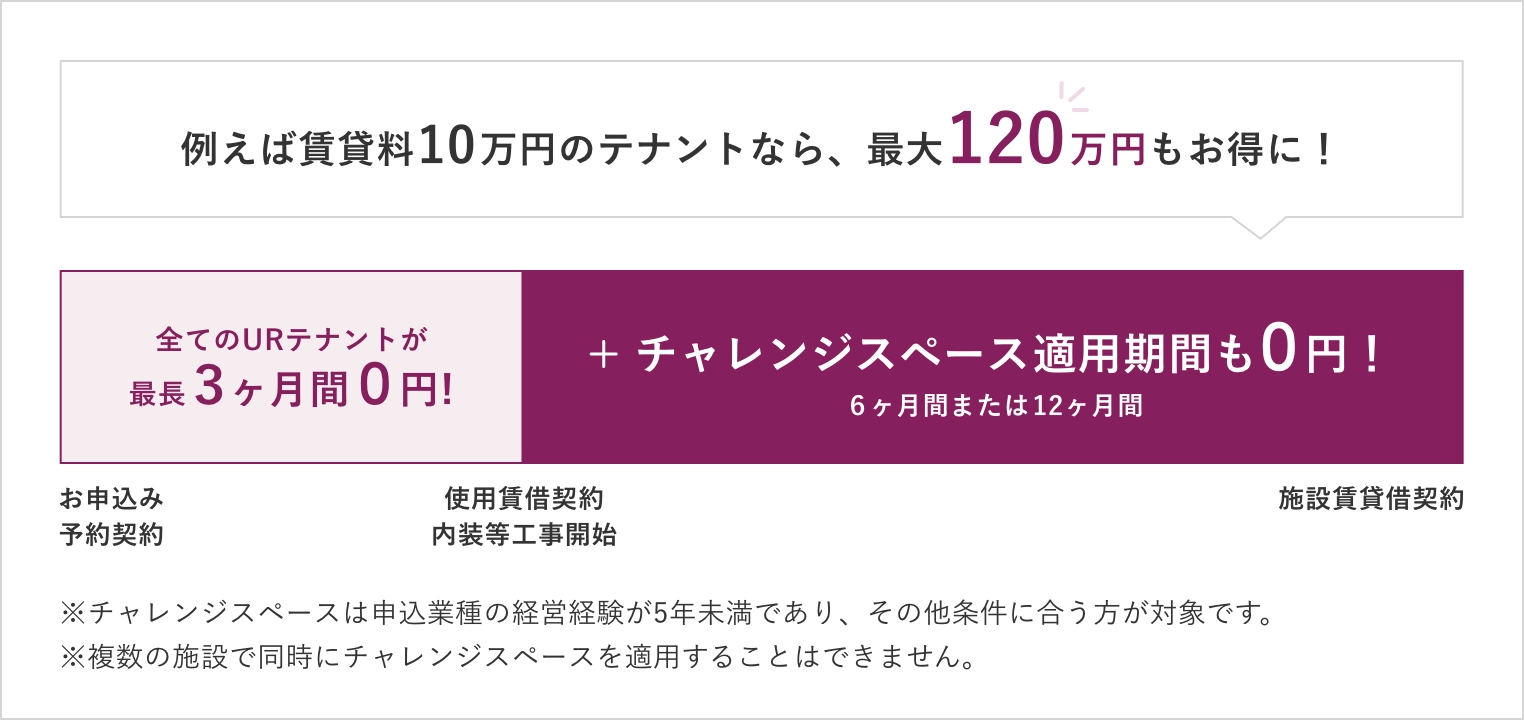

最大15カ月まで賃貸料無料も。「URテナント」はコスト面も魅力的!

さらに毛利さんがURテナントでの開業を決めたのは、「大きな収益が見込める事業ではないため、初期費用やランニングコストの安さは大きなメリットだったから」だそう。例えばURテナントでは以下のようなメリットがあります。

毛利「私の場合、駄菓子屋でありながら全世代のコミュニティスペースというコンセプトをURの担当者に理解していただけ、地域のニーズにマッチする点も評価いただきました。また、出店した店舗についてはチャレンジスペースが利用でき、6カ月間賃貸料が無料となりました。加えて、開業してからも、ほかの地域で課題解決に取り組まれている方を紹介いただくなど、支援も手厚いのがありがたいですね」

大関「一般的には賃貸借契約後にすぐ賃貸料が発生しますから、物件に合わせた店内のプランニングにかける時間など事前準備を急ぐことが多くなります。URテナントの場合、その準備期間に少し余裕が持てるのも魅力的です」

地域の課題解決には、地域に根ざした「URテナント」での起業がオススメ

「えがおの駄菓子屋」の運営は毛利さんと開店準備から手伝ってくれた女性スタッフが中心となり、ボランティア登録してくれた10数名が交代でサポートに入ってくれるそう。1階のカフェスペースも2階の多目的スペースも利用は無料で、学年の違う子どもたちが自由に集まってゲームをしたり、宿題を教え合ったりと交流が広がっています。

毛利「子どもたちが買ってくれる駄菓子は当初予測した売上額の最大値で推移し、人件費を除けば何とかまかなえる状態です。それ以外は、月に延べ2000人近くの子どもたちが集まる点を生かし、企業のプロモーションやマーケティングに利用してもらうなどで収益を考えています。実は愛知県は駄菓子などのお菓子メーカーが非常に多い地域。先日あるお菓子メーカーの賛同を得て、子どもたちに商品の味を評価してもらい、企業にその情報を提供し、こちらは商品を購入するといった共同事業を行いました。単に支援してもらうだけではない、お互いにメリットのある協力関係を築きたいと思います」

大関「企業にとって子どもや高齢者のリアルな感想は非常に貴重ですから、毛利さんの目の付け所は素晴らしいですね。また、地元企業とのコラボレーションも地域活性化につながり、地域の課題解決に役立つと思います」

地域に根ざした団地にあるURテナントには昔から暮らす人と新しく入居した人が混在し、地域の課題解決に取り組む場合にも適しています。毛利さんも「URテナントなら初期費用が抑えられ、すぐ近くにターゲットとなる人が住んでいるため、きちんとマーケティングをして地域のニーズにマッチした事業を選べば成功する確率は高いと思います」と応援。起業を考える人は、まずURテナントで物件を探してみてはどうでしょうか。